ちょっと前のことになる。映画館で、Always 三丁目の夕日を観た。このブログでも二度ほど紹介した東京タワーが出来上がる頃の話だ。

1958(昭和33)年。東京タワーは建設中だった。子どもだった私も、きっと東京の空を見上げたにちがいない。

その当時、高円寺に住んでいた。飛行機からまかれた広告のビラを追いかけた走った。テレビも、洗濯機も、冷蔵庫もなかった。共同住宅に住み、夜中に廊下を歩いて汲み取り式のトイレまで行くのは怖かった。

映画を観ながら、子どもの頃のことを思い出した。懐かしいあの頃。

1958(昭和33)年。東京タワーは建設中だった。子どもだった私も、きっと東京の空を見上げたにちがいない。

その当時、高円寺に住んでいた。飛行機からまかれた広告のビラを追いかけた走った。テレビも、洗濯機も、冷蔵庫もなかった。共同住宅に住み、夜中に廊下を歩いて汲み取り式のトイレまで行くのは怖かった。

映画を観ながら、子どもの頃のことを思い出した。懐かしいあの頃。

そして,最近であったアーノルド・ミンデルンというかたのプロセス志向心理学での夢の捉えかた。まだ,うまく言葉が見つかりませんが,いずれ言葉にできることもあるかもと思いながら,少しずつ考えていこうと思います。でも,夢というのは,生まれてから,魂が肉体を離れる寸前までの,人間発達の1つのキーワードなのかもしれないとちょっと思いました。ブログの出会いと対話というのは,不思議な力を秘めているものなのかもしれません。・・・加えてですが,英語で考えるのは,私にはかなり骨が折れますが,骨を折った縁もありますから時々は努力してみようかと思います。ありがとうございました。

そういう体験を積み重ねていると、もしかすると、「夢」は個人のなかだけで完結するものではなく、人と人との間を行き来しながら膨らんでいくものなのかなとも思ったりもします。

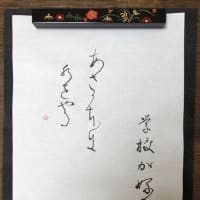

夢の世に かつまどろみて 夢をまた

語るも夢も それがまにまに

良寛さんが貞心尼への返歌として詠んだ歌だということを知ったのは最近になってからです。美しい言葉の響きなのと,儚い感じと,やさしい感じがする句なので覚えてしまいました。人と人との間を行き来しながら膨らむ夢は,こんな感じなのかなぁと,心に浮かびました。まとまりませんが・・・。人生そのものが儚い。だから,夢を持ち続けること,夢を叶えること,どちらも大事なんですよね。また,意識できない世界を夢に導かれ,教えられることも,大切なのですよね,きっと。

「邯鄲の夢」という中国の話もありますが、儚い人生だからこそ、夢を大事にして心のなかに持ち続けたいものだと思います。