インスピレーションの秘密

「インスピレーションと自助努力」についての考えを

いくつか整理をして言います。

まずは、一般的には、やはり、

勤勉な努力家であることが

私は、大事だと思う。

これが言いたいのです。

この勤勉な努力家であるという生活信条といいますか、

態度がない人のインスピレーションというのは、

気を付けないと、“悪い”のに、やられることがあります。

世の中には、悪霊とか、

いろいろと、「人を破滅させよう」と思うような、

そういうインスピレーションを与えようとしている存在も、

霊界にはいますので、そっちを受けたら、いけないので、

それを受けないには、どうすればいいかというと、

やはり、誠実で勤勉な仕事をする、勉強している生活態度ですね。

この態度が、護りますので。

こういう生活態度をしていると、

天上界からインスピレーションを降ろすにしても、

やはり、正統派というか、まっとうな指導霊系から降りてきて、

悪霊系からは、来なくなりますので、

生活態度を正して、正当な努力・精進の習慣を確立することは、

非常に、前提的に大事だということです。

これは、言っておきたい。

それから、やはり、人知れず努力をする。

異質な領域に踏み込んで、

要するに、その職業にある人、その立場にある人が、

普通は、やっていないと思うようなところにまで、

努力が伸びているというか、

努力の領域が広がっている。

異質な分野に、ちょっと踏み込んでいるということです。

それについても、コツコツと、やはり、努力しているということは、

大事です。

それから、三番目に(大事なことは)、

今、情報過多の時代なのですが、この中で、

やはり、非常に大事なのが、新しいものを生み出そうとしたら、

情報は必要です。

だから、情報をたくさん集めなければいけないのですけれども、

同時に、また、

情報の洪水の中で、流されてしまったら、

新しいものを生み出すことができなくなってしまう。

情報が氾濫して、消化不良になってしまう。

「情報の洪水の中で、どう生きるか」

というところが、非常に大事なことです。

だから、もうちょっと端的に言いますと、

一定の情報遮断と情報収集と

これを見事に使い分けることができる人が、

今、インスピレーショナブルな人。

インスピレーショナブルな、

インスピレーションを受けたような、

創造的な仕事ができるような人は、そういう人です。

だから、「情報遮断がまったくない」という状態では、

やはり駄目です。

だから、そういう雑情報が入らない時間を持つ工夫も必要です。

一日中、雑情報が、入り続ける状態は、

インスピレーションを生まない状態です。

だから、当会(幸福の科学)の精舎研修なんかでは、あると思うけれども、

沈黙行とか、聖黙行みたいなのを

やっているとは、思いますけれども、

情報収集して、いろいろなことを、

勉強しなければ、いけないのだけれども、

それだけでは、駄目で、

そういう、沈黙、情報遮断をして、

一定の間、孤独な時間ですね、

邪魔されない孤独な時間を、ときどき取らないと

考えを煮詰めたり、その蜜を作ることはできない。

本当に大事なものを作ることはできないので、

その一定の情報遮断が、ときどき要るのだということです。

これは知っておいた方が良いと。

時間は、やはり、無駄なものは省いていって

作り出さなければいけないところはありますよと。

それは、沈黙、聖黙の中に、

やはり、アイデアは生まれて来ますよと。

これは、知っておいていただきたい。

インスピレーションの秘密【大川隆法説法集 Vol.16】

私は、ときどき、「えっ」と驚くようなインスピレーションを受けることがあります。

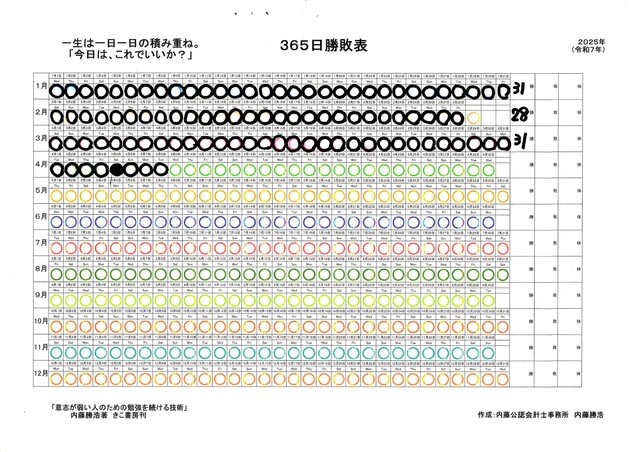

そんな私の4月9日から16日までの365日継続記録表と365日勝敗表です。

今年も咲いてくれました。

ありがとうね。

正しい目標を持ち、正しい方向で努力を継続している皆さん。

未来は、あなた方の手の中にあります。

がんばれ。

負けるな。

人生をあきらめるな。

皆さんに神さま仏さまのご加護がありますように。

63歳のオッサン公認会計士でした。

では、また。