きのうは天気もよかったので、思い立って、川越市の西外れにある石原町の観音寺というお寺さんで行われている無形民俗文化財の「石原のささら獅子舞」を見に行ってきた。

場所は、有名な菓子屋横丁から西へ数分、新河岸川の高沢橋を渡った所にある天台宗のお寺さんである。

ことしは陰祭りのせいか、周辺ではお祭り気分というような感じは見られなかった。

埼玉県では初めて見た三匹獅子舞だが、これからも機会があれば、近隣だけではなく少し遠出をして見に行きたいと思っているところである。

県指定・無形民俗文化財「石原のささら獅子舞」

由緒の明らかな川越地方を代表する獅子舞で、本来は4月の18日に演じられていたが最近では隔年の4月の第3土・日曜日に行われている。

慶弔12年(1607)が始まりと伝えられ、寛永11年(1634)川越城主酒井讃岐守忠勝が若狭国小浜に国替えになった時に、雌雄2頭を連れ去り中断してしまったが、宝永6年(1709)に、高沢町(現元町2丁目)の井上家より獅子頭が奉納され再興された。

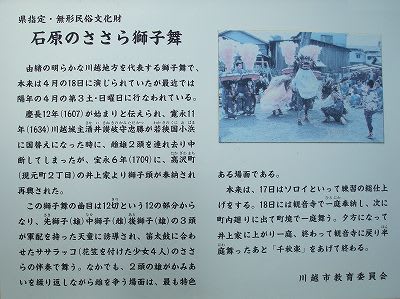

この獅子舞の曲目は12切(きり)という12の部分からなり、先(さき)獅子(雄) 中獅子(雌) 後(あと)獅子の3頭が軍配を持った天童に誘導され、笛太鼓に合わせたササラッコ(花笠を付けた少女4人)のささらの伴奏で舞う。なかでも、2頭の雄がかみあいを繰り返しながら雌を争う場面は、最も特色ある場面である。

本来は、17日はソロイといって練習の総仕上げをする。18日には観音寺で一庭(ひとにわ)奉納し、次に町内廻りに出て町境で一庭舞う。夕方になって井上家に上がり一庭、終わって観音寺に戻り半庭舞ったあと「千秋楽」をあげて終わる。(川越市教育委員会)

ささらという楽器は知っているが、たぶん漆塗りだと思うが黒色の立派なささらと、ササラッコという役割を担うのが、小学校1、2年生くらいの幼い女の子で、頭の上の花笠は大人の介添人が支えていた。

かつては、花笠を被ることのできる中学生以上の女の子の役割ではなかったかと思った次第である。

獅子を先導する天童という役割は、初めて見るものであった。

軍配を手に、獅子を操るという感じは、さながらサーカスの猛獣使いといったところであった。

さらには、「女獅子隠し」という演目に特徴があるということだったが、なるほどと思った。

雄獅子の諍いがことのほか激しく、その際に、周りの役人衆から、「それっ!」とかいう、けしかけるような掛け声がかかるのである。

こんな場面も初体験だったが、思い切って見に行ってよかったなと思っている。

場所は、有名な菓子屋横丁から西へ数分、新河岸川の高沢橋を渡った所にある天台宗のお寺さんである。

ことしは陰祭りのせいか、周辺ではお祭り気分というような感じは見られなかった。

埼玉県では初めて見た三匹獅子舞だが、これからも機会があれば、近隣だけではなく少し遠出をして見に行きたいと思っているところである。

県指定・無形民俗文化財「石原のささら獅子舞」

由緒の明らかな川越地方を代表する獅子舞で、本来は4月の18日に演じられていたが最近では隔年の4月の第3土・日曜日に行われている。

慶弔12年(1607)が始まりと伝えられ、寛永11年(1634)川越城主酒井讃岐守忠勝が若狭国小浜に国替えになった時に、雌雄2頭を連れ去り中断してしまったが、宝永6年(1709)に、高沢町(現元町2丁目)の井上家より獅子頭が奉納され再興された。

この獅子舞の曲目は12切(きり)という12の部分からなり、先(さき)獅子(雄) 中獅子(雌) 後(あと)獅子の3頭が軍配を持った天童に誘導され、笛太鼓に合わせたササラッコ(花笠を付けた少女4人)のささらの伴奏で舞う。なかでも、2頭の雄がかみあいを繰り返しながら雌を争う場面は、最も特色ある場面である。

本来は、17日はソロイといって練習の総仕上げをする。18日には観音寺で一庭(ひとにわ)奉納し、次に町内廻りに出て町境で一庭舞う。夕方になって井上家に上がり一庭、終わって観音寺に戻り半庭舞ったあと「千秋楽」をあげて終わる。(川越市教育委員会)

ささらという楽器は知っているが、たぶん漆塗りだと思うが黒色の立派なささらと、ササラッコという役割を担うのが、小学校1、2年生くらいの幼い女の子で、頭の上の花笠は大人の介添人が支えていた。

かつては、花笠を被ることのできる中学生以上の女の子の役割ではなかったかと思った次第である。

獅子を先導する天童という役割は、初めて見るものであった。

軍配を手に、獅子を操るという感じは、さながらサーカスの猛獣使いといったところであった。

さらには、「女獅子隠し」という演目に特徴があるということだったが、なるほどと思った。

雄獅子の諍いがことのほか激しく、その際に、周りの役人衆から、「それっ!」とかいう、けしかけるような掛け声がかかるのである。

こんな場面も初体験だったが、思い切って見に行ってよかったなと思っている。