= 都立高必修科目「奉仕」アンケートから (続) =

◎ 無意味なものはすぐに止めてほしい

■ 教員も生徒も意義を見いだせない「授業」

● このように「制度」化されてしまえば、現場としてはやらざるを得ない。生徒には「テキトーで」とは言えない。ここがつらいところ。

● 「奉仕」を教育活動として行うことの意味を説得力を持って生徒に説明することができない(都の文書の内容も不明確)。準教科書が全く役に立たない。

● 「奉仕」の強制に意義を見出せない。生徒、教職員の負担になっている。実施するにあたっても様々な制約が課せられているので、実施計画を作成するのがむずかしい。せめて学校の裁量をもう少し認めてもらいたい。

● 奉仕の授業についての学年会を開かなければならない状況で、かなりの時間を費やしている。生徒は何のために行う授業かは、何度説明しても理解していない状況の者が多いが、仕方ない。

● 一人で8人の班をもつ形。休暇、出張等の場合支障が出る。学校としての準備ができず、自転車操業的になっている。何よりボランティアの強制になってしまい、生徒への動機付けが困難である。

● 準備期間の短い導入方法で現場は混乱した。「奉仕」ということばと「単位認定」ということばはなじまない。毎時の準備や資料や教材の用意が特定の人にゆだねられている。「奉仕」の時間を積極的に取り組もうという意識の先生方はほとんどいないのでは…。教育効果にも問題あり。

■ 外部機関との連携の難しさ

● 私たちが「奉仕」しているのではなく、各施設の方に学校が「奉仕していただいている」というのが現状です。都教委が本気で高校生を社会の中で活動させたいと思うなら、社会に対する働きかけ、学校に協力してほしいという世論をまきおこすぐらいのことはやるべきである。どこもみな忙しくて、その中を無理におねがいしているのです。

● コーチィネーターを希望して「奉仕」の活動の足がかりにしようと考えていたが、得意分野が違うらしく、「奉仕」の授業とは関係のない内容での講演が行われた。都教委からは「何でもいいからやってくれ」と言われていたらしい。

● まず、準備や計画の立案が大変である。関連機関との連携は欠かせないため、相手がいることなので準備打ち合わせにとても時間がとられる。18時間の持ち時間の中で、いつその準備をするのか、やることで得ることが多いものと考えるほど、1回の打ち合わせでは済まず、その都度見直しをしてやる必要がある。

● 東京マラソン1学年全員参加にともなう指導。奉仕の押しつけの感あり受け入れ側も歓迎しているとは思えない。

● 夏休み中に外部施設(3カ所)で体験活動をさせてもらったが、遅刻や欠席する生徒も少数ではあるがいて施設に対して申し訳なかった。定時制にしてはおりこうだけれど、外部から見れば"だらしない"と思われたかもしれない。全員にやらせること自体に無理があるし、施設との連携はもっと時間をかけて徐々に計っていくべきことたったと思う。

● だらしなく自分のケツすらふけないような生徒に"他人のための仕事"を強制するのにどんな意味があるのか。まずは"自分の事は自分ですること"を自覚させるような指導が必要では。

● 問題行動を起こす生徒やだらしない生徒を引率するだけで大変で、ストレスになっている。

● 定時制の生徒の中には昼間働いている者が少なからずいるので、一日動いた後、また外で清掃活動に取り組ませるのは厳しいものがある。

● 身体にハンディキャップを有する生徒への対応を、都教委はまったく理解していない。受け入れ校の教職員の努力で…という態度は大きな問題である。校外行事そのものの実施が不安である。

● 奉仕の授業内容が問題となっている。点字体験等を実施したが、外部講師等の協力があって、なんとか実施することができた。専門的知識のない教員だけで様々な体験を行うことは難しい。定時制の場合、校外で活動させることは難しい。

● トップダウンで管理職が構想を立て、今年異動してきた教員たちに担わせている。学校全体でどのように実施していくかの議論はなく、担当している教員は不条理を感じながら指導している。成果の面だけが強調され、負の部分には目をつぶり、…管理職が自己のセールスとしてやっているとしか思えない。

■ ボランティアは自由意思

● 行事を減少させて授業確保をしている中で、体験活動の場所や日時を設定することが困難。校内での清掃活動等も奉仕と認めて欲しい。

● 奉仕というのはボランティア活動であり、本人が他から強制されてやるものではない。欠席者の取扱い、外部との連絡、時間割、奉仕以外にも都教委からの押しつけられ現場丸投げのものが山積している。

● 「奉仕」という教科名にまず抵抗を覚えます。国家のために仕えるというニュアンスを少なからず含んでいるからです。このことは職場の多くの教員が感じていることです。専門にコーディネイトする教員が必要であり、片手間にできることではない。勤務時間外の労働を、それもサービス残業のような形で強いられ、職場はアップアップしている状況です。

● 総合的な学習の時間を削ることになった。そのため、転入生中心に未履修看の対応に苦慮している。また、総合的な学習の時間の学習活動の範囲が狭まった。「『奉仕』の研修に行け」と言われて、授業準備時間等を削られている。

● 一方的に押しつけるのはおがしい。学校設定科目なら自由のはず。

● 理念には賛成するが、生徒全員にさせるには無理がある。自由選択であればやる気のある生徒だけに修得させることができる。

● 無理やりやらざるを得ずやっている感が歪めない。あくまでボランティアであるべきものを授業として行うことにそもそも無理があると思う。担当者の負担が大きい。定時制の場合、時間的に対外的な活動は制約が大きい。もっと学校の実態に合わせての弾力的な運用が望まれる。

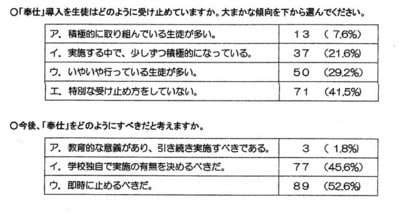

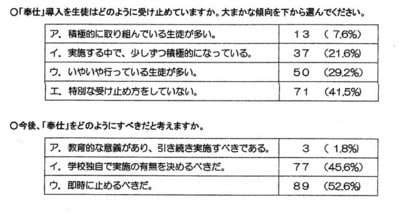

「奉仕」アンケート集計結果

◎ 無意味なものはすぐに止めてほしい

■ 教員も生徒も意義を見いだせない「授業」

● このように「制度」化されてしまえば、現場としてはやらざるを得ない。生徒には「テキトーで」とは言えない。ここがつらいところ。

● 「奉仕」を教育活動として行うことの意味を説得力を持って生徒に説明することができない(都の文書の内容も不明確)。準教科書が全く役に立たない。

● 「奉仕」の強制に意義を見出せない。生徒、教職員の負担になっている。実施するにあたっても様々な制約が課せられているので、実施計画を作成するのがむずかしい。せめて学校の裁量をもう少し認めてもらいたい。

● 奉仕の授業についての学年会を開かなければならない状況で、かなりの時間を費やしている。生徒は何のために行う授業かは、何度説明しても理解していない状況の者が多いが、仕方ない。

● 一人で8人の班をもつ形。休暇、出張等の場合支障が出る。学校としての準備ができず、自転車操業的になっている。何よりボランティアの強制になってしまい、生徒への動機付けが困難である。

● 準備期間の短い導入方法で現場は混乱した。「奉仕」ということばと「単位認定」ということばはなじまない。毎時の準備や資料や教材の用意が特定の人にゆだねられている。「奉仕」の時間を積極的に取り組もうという意識の先生方はほとんどいないのでは…。教育効果にも問題あり。

■ 外部機関との連携の難しさ

● 私たちが「奉仕」しているのではなく、各施設の方に学校が「奉仕していただいている」というのが現状です。都教委が本気で高校生を社会の中で活動させたいと思うなら、社会に対する働きかけ、学校に協力してほしいという世論をまきおこすぐらいのことはやるべきである。どこもみな忙しくて、その中を無理におねがいしているのです。

● コーチィネーターを希望して「奉仕」の活動の足がかりにしようと考えていたが、得意分野が違うらしく、「奉仕」の授業とは関係のない内容での講演が行われた。都教委からは「何でもいいからやってくれ」と言われていたらしい。

● まず、準備や計画の立案が大変である。関連機関との連携は欠かせないため、相手がいることなので準備打ち合わせにとても時間がとられる。18時間の持ち時間の中で、いつその準備をするのか、やることで得ることが多いものと考えるほど、1回の打ち合わせでは済まず、その都度見直しをしてやる必要がある。

● 東京マラソン1学年全員参加にともなう指導。奉仕の押しつけの感あり受け入れ側も歓迎しているとは思えない。

● 夏休み中に外部施設(3カ所)で体験活動をさせてもらったが、遅刻や欠席する生徒も少数ではあるがいて施設に対して申し訳なかった。定時制にしてはおりこうだけれど、外部から見れば"だらしない"と思われたかもしれない。全員にやらせること自体に無理があるし、施設との連携はもっと時間をかけて徐々に計っていくべきことたったと思う。

● だらしなく自分のケツすらふけないような生徒に"他人のための仕事"を強制するのにどんな意味があるのか。まずは"自分の事は自分ですること"を自覚させるような指導が必要では。

● 問題行動を起こす生徒やだらしない生徒を引率するだけで大変で、ストレスになっている。

● 定時制の生徒の中には昼間働いている者が少なからずいるので、一日動いた後、また外で清掃活動に取り組ませるのは厳しいものがある。

● 身体にハンディキャップを有する生徒への対応を、都教委はまったく理解していない。受け入れ校の教職員の努力で…という態度は大きな問題である。校外行事そのものの実施が不安である。

● 奉仕の授業内容が問題となっている。点字体験等を実施したが、外部講師等の協力があって、なんとか実施することができた。専門的知識のない教員だけで様々な体験を行うことは難しい。定時制の場合、校外で活動させることは難しい。

● トップダウンで管理職が構想を立て、今年異動してきた教員たちに担わせている。学校全体でどのように実施していくかの議論はなく、担当している教員は不条理を感じながら指導している。成果の面だけが強調され、負の部分には目をつぶり、…管理職が自己のセールスとしてやっているとしか思えない。

■ ボランティアは自由意思

● 行事を減少させて授業確保をしている中で、体験活動の場所や日時を設定することが困難。校内での清掃活動等も奉仕と認めて欲しい。

● 奉仕というのはボランティア活動であり、本人が他から強制されてやるものではない。欠席者の取扱い、外部との連絡、時間割、奉仕以外にも都教委からの押しつけられ現場丸投げのものが山積している。

● 「奉仕」という教科名にまず抵抗を覚えます。国家のために仕えるというニュアンスを少なからず含んでいるからです。このことは職場の多くの教員が感じていることです。専門にコーディネイトする教員が必要であり、片手間にできることではない。勤務時間外の労働を、それもサービス残業のような形で強いられ、職場はアップアップしている状況です。

● 総合的な学習の時間を削ることになった。そのため、転入生中心に未履修看の対応に苦慮している。また、総合的な学習の時間の学習活動の範囲が狭まった。「『奉仕』の研修に行け」と言われて、授業準備時間等を削られている。

● 一方的に押しつけるのはおがしい。学校設定科目なら自由のはず。

● 理念には賛成するが、生徒全員にさせるには無理がある。自由選択であればやる気のある生徒だけに修得させることができる。

● 無理やりやらざるを得ずやっている感が歪めない。あくまでボランティアであるべきものを授業として行うことにそもそも無理があると思う。担当者の負担が大きい。定時制の場合、時間的に対外的な活動は制約が大きい。もっと学校の実態に合わせての弾力的な運用が望まれる。

「奉仕」アンケート集計結果

08.2.5 都高教教文部

回収 182分会(全121、定59、不明2)

回収 182分会(全121、定59、不明2)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます