中国のエネルギー事情、化石燃料は、石炭は埋蔵量に限界が見えているし、石油系は外国からの輸入に依拠せざるを得ないことが分かったので、他のエネルギーはどうか調べてみた。まずは原子力発電を見てみた。結果としては、多くの国では、原子力発電のエネルギー源としての比重は低く、むしろ、燃えカスであるプルトニウムの処理が問題で、プルトニウムがあれば簡単に原子爆弾を作れて、軍事大国を簡単に実現できるという問題がある。

原子力発電所状況は、日本原子力産業協会が発行している「世界の原子力発電開発の動向(2021 年版)に出ていた。

2021年1月1日現在 (万kW、グロス電気出力)

この表を見ると、中国の原子力発電所は、数年内にアメリカとほぼ同数の93基になる。原発の問題は、燃えカスの放射性の強いプルトニウムの処理の問題で、各国とも、地下深くに埋蔵させているが、地震などで地上に出て放射線をまき散らす可能性は否定できない。しかし一番の問題は、燃えカスのプルトニウムから、原子爆弾が簡単に作れることで、原子力技術者の話では、プルトニウムが手に入れば、簡単だと言っている。日本でも、原発の燃えカス、プルトニウムで、1万発の原爆が作れるといっていた。そうなると、軍事大国が現在持っている、原爆の数は、下記のストックホルムの軍事情報調査会社SIPRIによると、米ソがそれぞれ、6千発持っていて、他を圧倒しているが、数年以内には、」中国での原発も燃えカスのプルトニウムが急に増えて、1万発以上の原爆を作ることは容易になる。

Source: SIPRI Yearbook 2021.

*‘Deployed warheads’ refers to warheads placed on missiles or located on bases with operational forces.

**‘Other warheads’ refers to stored or reserve warheads and retired warheads awaiting dismantlement.

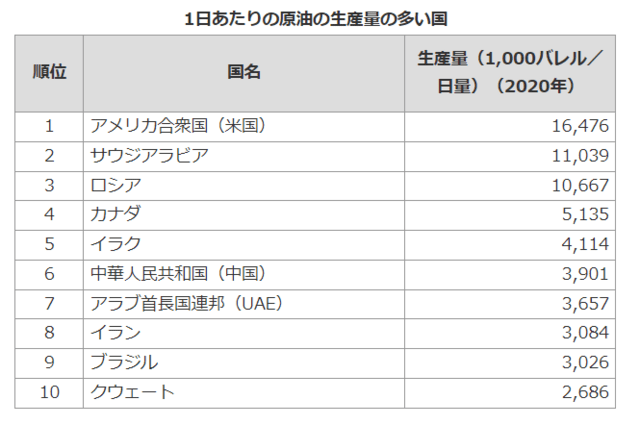

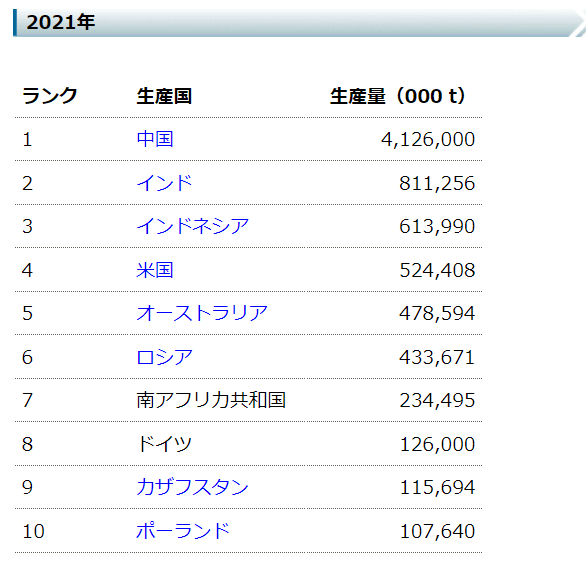

さて、中国を主に、各国におけるエネルギー源(発電形態)が、電気事業連合会が下記の様の出していた。多くの国は石炭発電に依拠していることや、欧州では巣力を含めた再生エネルギー利用が進んでいることが分かる。しかし、中国とインドのような人口が10億を超える国では、石炭依存が高く、環境問題のみならず、将来のエネルギーが不安であることが分かる。