ナショナル・ジオグラフィックスによると、『生命が存在しうる星は銀河系にどれほどあるかを推定、3億個以上か、「太陽に似た恒星の半数が地球似の惑星をもつ」』という。NASAのケプラー宇宙天文台と、欧州宇宙機関(ESA)のガイア宇宙望遠鏡との観測データから導き出した結果で、技術の進化が科学の進展をもたらした良い証左である。

さらには、太陽系探査が進むにつれて、①火星や木星の衛星エウロパには微生物が生息している可能性、②金星を包む有毒な雲の中に生命の可能性も指摘され、地球外生命の例が1つでも見つかれば、生命は偶然の産物ではなく、適切な材料さえあればごく普通に誕生しうるものであることも明らかになりつつある。

以下、記事の要約:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

銀河系内にある「太陽に似た恒星」の約半数3億個の恒星が、ハビタブルゾーン(人が水が存在して、生存し得る領域)に岩石惑星をもつとする小論文が天文学の専門誌『Astronomical Journal』に受理されたとのこと。研究者は米カリフォルニア大学サンタクルーズ校の天文学者ナタリー・バターリャ氏。

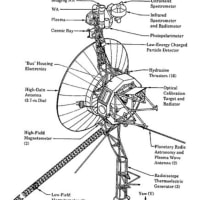

従来、天文学者たちは、NASAのケプラー宇宙望遠鏡による観測データから地球に似た惑星探しに利用してきた。しかし、2018年のミッション終了までに約2800個の太陽系外惑星を発見したが、その多くは太陽系の惑星とは似ても似つかないものだった。 今回の研究チームは、地球のような惑星がどれだけあるかを計算するため、欧州宇宙機関(ESA)のガイア宇宙望遠鏡の観測データも考慮し、冒頭の結論を導き出したという

今回の結果は、ドレイク方程式における重要な変数の一つを与えてたとの事。

しかし、”太陽に似た恒星のうち地球に似た惑星をもつものの割合”については、「1000分の1なのか100万分の1なのか、本当のところは誰にもわかりませんでした」と、地球外知的生命探査(SETI)研究所の天文学者セス・ショスタク氏は語る。

ドレイクの方程式

フランク・ドレイクが考案した、銀河系内にある文明の数を計算しようという方程式で、7個の変数を与えれば銀河系の文明の数が出てくるもので、天文学者の間では信頼されている。その変数は。「惑星系をもつ太陽に似た恒星の割合」や「それぞれの惑星系の中で生命が居住できる惑星の数」などで、そこから、「条件の整った惑星で生命が進化する」確率や「その生命体が地球から探知できるような技術を開発する」確率を考える。この方程式では、技術に精通した地球外生命体は、太陽に似た恒星の周りを回る惑星の上で進化すると仮定している。

生命が存在しうる惑星の数を予想できるようになるまでに、ドレイク方程式の誕生から半世紀以上の歳月を要した。1961年当時、天文学者たちが知っていた惑星は太陽系の惑星だけで、太陽系外の惑星は理論上は珍しくないと示唆されていたものの、観測による証拠はなかった。けれどもこの10年で、惑星がごくありふれた天体で、銀河系の恒星の数より多いことが明らかになった。平均すると、ほとんどすべての恒星が少なくとも1個の惑星をもっていることになる。

この事実は「本当に大きな前進でした」とライト氏は言う。「生命が誕生した可能性がある場所がたくさんあることを教えてくれました」。しかしバターリャ氏は、ドレイクの方程式の次の変数である「1つの惑星系の中で生命が居住できる惑星の数」の計算は難しいと言う。

地球に似た惑星、想像より高い確率

ケプラー宇宙望遠鏡は、系外惑星が主星である恒星の表面を横切り、恒星の光をわずかに暗くする現象を探すことで、はるか彼方の惑星を発見してきた。科学者たちは、恒星がどのくらい暗くなるか、どのくらいの頻度で暗くなるかに基づいて、惑星の大きさや公転周期を知ることができる。この手法を用いて、ケプラー探査機はさまざまな大きさや軌道を持つ系外惑星を何千個も発見した。しかし、科学者たちが本当に求めていたのは地球に似た惑星、つまり太陽に似た恒星の周りを回る、温暖で岩石質の惑星の割合だった。

初期の推定では、太陽に似た恒星の約20%に、これらの基準を満たす惑星があるだろうとされていた。しかし今回の研究成果で、その数字は50パーセントに近いことがわかった。

「私が思っていたより高い数字です。私が講演をするときにはいつも『4つに1つか5つに1つ』と言っていたので、嬉しいサプライズでした」と、バターリャ氏は言う。「平均すると、太陽に似た恒星の2つに1つが、生命が居住できる惑星をもっていることになります」

その結果、研究チームは、銀河系全体で太陽に似た恒星のうち、37〜60%に温暖で地球サイズの岩石惑星があると推定した。また温度条件に少し幅を持たせてシミュレーションすると、太陽に似た恒星の58〜88%がそうした惑星をもつ可能性があるという計算結果が出た。

もちろん、ハビタブルゾーンにある惑星が生命にとって本当に住みやすい場所であるかどうかには、惑星の磁場、大気、水の含有量、プレートテクトニクスなど、多くの要因が影響している。こうした要因を、地球から観測するのは困難だ。

それでも「この論文は、生命が住める可能性のある惑星がどれだけあるかを把握するのに役立ちます」とライト氏は言う。「そして彼らは、これらの惑星の中で最も近いものまでの距離を見積もり、それが地球のすぐ近くにあるという結論に達したのです」。論文では最も近い惑星はおそらく20光年以内にあり、4つの惑星が33光年以内にあるという。

地球外文明の数は?

銀河系内に地球に似た惑星がいくつあるかが明らかになった今、天文学者たちは、ドレイクの方程式の変数の見積もりを進めることが可能になった。とはいえ、「私たちが探知できるような技術を地球外生命体が生み出す確率」や、「そのような文明を探知できる期間」など、残りの変数の多くは特定するのが難しそうだ。

もう1つの重要な問題は、太陽に似ていない恒星も考慮に入れるべきかということだ。実際、太陽よりもサイズが小さく低温の恒星のまわりにも、地球サイズの惑星がいくつか発見されている。また、ケプラー望遠鏡が発見した惑星の多くは大型のガス惑星だったが、惑星以外の天体も考慮に入れるべきかもしれない。「『スター・ウォーズ』に出てくる森林の衛星エンドアや、『アバター』に出てくる衛星パンドラのような衛星があるかもしれません」とライト氏は言う。

ドレイクの方程式のもう1つの変数「生命が居住できる惑星で生命が進化する確率」は、もう少しで明らかになるかもしれない。太陽系探査が進むにつれて、生命が存在しうる場所はどんどん多様になっている。火星や木星の衛星エウロパには微生物が生息している可能性があり、金星を包む有毒な雲の中に生命の可能性を唱える説もある。

ライト氏は「太陽系の複数の場所で生命が進化していたとしたら、その数はまもなく明らかになります」と言う。

地球外生命の例が1つでも見つかれば、生命は偶然の産物ではなく、適切な材料さえあればごく普通に誕生しうるものであることが示される。そして多くの天文学者は、宇宙の中で生命が居住できる惑星の数を考えると、生命の存在は必然だと言ってよいと考えている。

しかし、ドレイクの方程式の最後のほうの変数については、考案者である父の言うように、異星人の声が聞こえてくるまでは謎に包まれている。それが聞こえたとき、私たちは、銀河系で技術をもつ生命を育むのは地球だけなのかという大きな疑問の答えを手にすることになる。