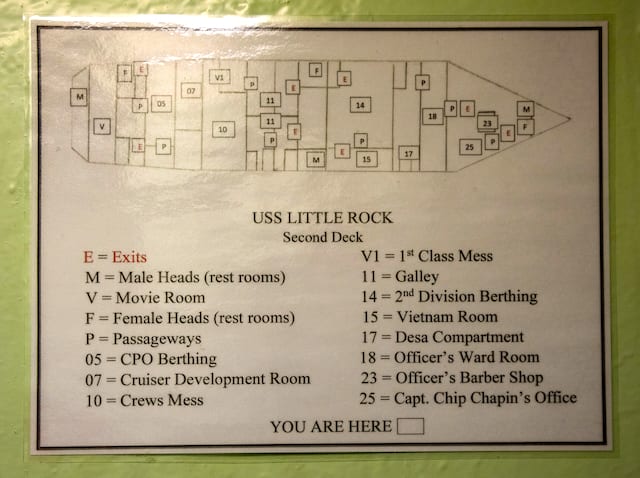

ミサイル巡洋艦「リトルロック」のセカンドデッキを、

艦尾から艦首に向かって歩いてきました。

今いるのは数字の18、オフィサーワードルームのところです。

■ 海軍新兵訓練所のあったサンプソン

冒頭は、1943年に撮影された、ニューヨーク州サンプソンにある

アメリカ海軍訓練ステーションの写真です。

時は第二次世界大戦真っ最中。

この頃、あらゆる兵科に加わる膨大な数の新兵調達のために、

アメリカ国内に迅速に設立された多くの軍事施設の一つでした。

冒頭は、1943年に撮影された、ニューヨーク州サンプソンにある

アメリカ海軍訓練ステーションの写真です。

時は第二次世界大戦真っ最中。

この頃、あらゆる兵科に加わる膨大な数の新兵調達のために、

アメリカ国内に迅速に設立された多くの軍事施設の一つでした。

1942年、海軍訓練所(USNTSサンプソン)として設立されました。

施設名はウィリアム・トーマス・サンプソン海軍少将にちなみます。

施設名はウィリアム・トーマス・サンプソン海軍少将にちなみます。

ところで。

「サンプソン」という名前になんだかものすごく聞き覚えがあると思ったら、

映画「バトルシップ」で我が「みょうこう」と共に

宇宙からの攻撃で撃沈されてしまったミサイル駆逐艦じゃないですか。

あの時も思ったけど、いくら創作物でも、

現役の軍艦を撃沈するなよ。縁起悪いとかいう言葉を知らんのか。

(余談ですが、今や『SHOGUN 将軍』で世界的な知名度を得た浅野忠信が、

この映画に出演し『みょうこう』の艦長として主人公と喧嘩していたことを

覚えているアメリカ人はいるかしら、とちょっと気になっています)

さて、写真の解説に戻りますが、この時海軍は、

ニューヨーク州セネカ湖の東側に2,600エーカーの施設を取得し、

270日を要して訓練所とともに1500床の病院も建設されました。

USNTSサンプソンの任務は、大量の海軍新兵の基礎訓練でした。

戦時中、この訓練所では411,000人以上の水兵が訓練を受けていますが、

そのほとんどはウェスタン・ニューヨーク地域の出身者でした。

写真は、この訓練所の典型的な卒業クラスの一つです。

そのほとんどはウェスタン・ニューヨーク地域の出身者でした。

写真は、この訓練所の典型的な卒業クラスの一つです。

終戦とともにUSNTSサンプソンは閉鎖され、

1946年に戦争資産管理局に引き渡されることになりました。

さて、今日の話題ですが、この軍使用地のその後の歴史についてです。

施設の大部分はニューヨーク州に引き継がれ、

2年制の州立ジュニア・コミュニティ・カレッジの設立を計画し、

ほとんどの建物がそのままキャンパスとして使用されていました。

1946年に戦争資産管理局に引き渡されることになりました。

さて、今日の話題ですが、この軍使用地のその後の歴史についてです。

施設の大部分はニューヨーク州に引き継がれ、

2年制の州立ジュニア・コミュニティ・カレッジの設立を計画し、

ほとんどの建物がそのままキャンパスとして使用されていました。

米海軍病院は最終的にニューヨーク州に引き継がれ、

1947年にウィラード州立病院サンプソン別館と改名されています。

1947年にウィラード州立病院サンプソン別館と改名されています。

サンプソン・カレッジは1946年から約3年運営され、

7,500人の学生が入学し、そのうち950人が2年制の学位を取得しました。

1949年、旧海軍基地として同地は米国農務省に引き渡され、

農務省は建物を倉庫と穀物倉庫として使用していましたが、

農務省は建物を倉庫と穀物倉庫として使用していましたが、

ここが風光明媚な場所にあることから、ニューヨーク州は、

サンプソンに州立公園を作るために5万ドルを計上しました。

■セネカ陸軍基地

サンプソンに州立公園を作るために5万ドルを計上しました。

■セネカ陸軍基地

サンプソンに同施設が建設されたので、アメリカ陸軍は海軍基地に隣接した

セネカに陸軍基地を設立し、弾薬の貯蔵施設として利用していました。

ここだけの話、ここには1940年台からマンハッタン計画に関連して

セネカに陸軍基地を設立し、弾薬の貯蔵施設として利用していました。

ここだけの話、ここには1940年台からマンハッタン計画に関連して

放射性物質が保管され、戦後も色々と核兵器が貯蔵されていたそうで、

有名なスポック博士ら反核団体に乱入されたこともあるそうです。

スポック博士と言っても、スタートレックのあれじゃありません。

あちらは博士ではなく「ミスター」です。

ベンジャミン・スポック博士は、日本ではあまり知られていませんが、

なかなか過激な平和活動家だったことで有名なんですね。

「抱き癖がつくから泣いても赤ちゃんをむやみに抱くな」

「赤ん坊をうつ伏せに寝かせろ」

「粉ミルク・牛乳と母乳は同じ栄養」

とか、今にして思えば結構トンデモ理論の育児論を打ち立て、

晩年はマクロビオティックにハマりましたが、結局ガンで亡くなりました。

反戦活動自体はいいも悪いも間違っているとも思いませんが、

施設に乱入とかは・・・ちょっと不味かったんじゃないかな。

いきなりこんな写真が出てきて驚かれました?

これはセネカ名物、白い鹿です。

有名なスポック博士ら反核団体に乱入されたこともあるそうです。

スポック博士と言っても、スタートレックのあれじゃありません。

あちらは博士ではなく「ミスター」です。

ベンジャミン・スポック博士は、日本ではあまり知られていませんが、

なかなか過激な平和活動家だったことで有名なんですね。

「抱き癖がつくから泣いても赤ちゃんをむやみに抱くな」

「赤ん坊をうつ伏せに寝かせろ」

「粉ミルク・牛乳と母乳は同じ栄養」

とか、今にして思えば結構トンデモ理論の育児論を打ち立て、

晩年はマクロビオティックにハマりましたが、結局ガンで亡くなりました。

反戦活動自体はいいも悪いも間違っているとも思いませんが、

施設に乱入とかは・・・ちょっと不味かったんじゃないかな。

いきなりこんな写真が出てきて驚かれました?

これはセネカ名物、白い鹿です。

セネカには陸軍が基地を置いた頃から、どういうわけか

白いオジロジカが現れるようになりました。

しかもこの色の原因はアルビノではなく、劣勢遺伝子の仕業だそうです。

その理由は、陸軍が補給基地を作ってから周囲にフェンスが建てられ、

劣勢遺伝子を持つ個体を含む鹿が隔離されるようになったことです。

隔離された鹿の群れの中で近親交配という状況が生まれ、

劣勢遺伝子がより発現した、というのが研究者の出した結論だそうですが、

陸軍は兵士に鹿を撃つこと(ゲーム?)を禁じたため、

保護された状態で、現在は世界最大の白鹿の群れを形成しています。

これは禁じられる前は暇に任せて鹿を撃っていたってことでおK?

白いオジロジカが現れるようになりました。

しかもこの色の原因はアルビノではなく、劣勢遺伝子の仕業だそうです。

その理由は、陸軍が補給基地を作ってから周囲にフェンスが建てられ、

劣勢遺伝子を持つ個体を含む鹿が隔離されるようになったことです。

隔離された鹿の群れの中で近親交配という状況が生まれ、

劣勢遺伝子がより発現した、というのが研究者の出した結論だそうですが、

陸軍は兵士に鹿を撃つこと(ゲーム?)を禁じたため、

保護された状態で、現在は世界最大の白鹿の群れを形成しています。

これは禁じられる前は暇に任せて鹿を撃っていたってことでおK?

白鹿が多いと言っても、元々の群れはオリジナルの茶色なので、

群れの中には真っ白ではなく部分的に白い個体もいるそうです。

群れの中には真っ白ではなく部分的に白い個体もいるそうです。

頭だけ茶色い鹿

その後、2000年に貯蔵所が閉鎖されたので、隔離と、

米陸軍による保護がなくなり、鹿たちの運命が危ぶまれていましたが、

2017年になって地元実業家が買取り、

その後、2000年に貯蔵所が閉鎖されたので、隔離と、

米陸軍による保護がなくなり、鹿たちの運命が危ぶまれていましたが、

2017年になって地元実業家が買取り、

「鹿の安息所公園」

ディア・ヘイブン(Haven)・パークLLC

ディア・ヘイブン(Haven)・パークLLC

として一般に向けてオープンすることになりました。

しかし(おそらくコロナの流行を受けて)2019年に閉鎖されてしまいます。

2020年に、アプリでセルフガイドしながら車で内部をめぐる、

というイマドキの公園として再オープンし、今はどうなっているかというと、

疫病の沈静化に伴い、バスツァーも再開されたようです。

Deer Haven Park HP

大人30ドル、子供7ドル50セント、所要時間90分。

しかし(おそらくコロナの流行を受けて)2019年に閉鎖されてしまいます。

2020年に、アプリでセルフガイドしながら車で内部をめぐる、

というイマドキの公園として再オープンし、今はどうなっているかというと、

疫病の沈静化に伴い、バスツァーも再開されたようです。

Deer Haven Park HP

大人30ドル、子供7ドル50セント、所要時間90分。

オンライン予約のページを開いてみると、ツァーは4月からとあります。

オンタリオ湖の下に位置するセネカは冬場雪が積もっているからでしょう。

自分でアプリガイドをしながら廻るセルフガイドツァーは、

車一台につき35ドルで、一台には7名までが乗車できます。

自分でアプリガイドをしながら廻るセルフガイドツァーは、

車一台につき35ドルで、一台には7名までが乗車できます。

■ サンプソン空軍基地

そして、戦後爆誕したアメリカ空軍ですが、朝鮮戦争が勃発すると、

旧海軍基地を基礎軍事訓練基地として使用することを思いつき、

そして、戦後爆誕したアメリカ空軍ですが、朝鮮戦争が勃発すると、

旧海軍基地を基礎軍事訓練基地として使用することを思いつき、

1950年、訓練センターの設備の大部分を海軍から譲り受け、

改修に約600万ドルを費やし、サンプソン空軍基地と命名して

16,000人の空軍新兵の訓練を開始しています。

サンプソン空軍基地

かつてここを自然公園にしようと予算まで計上したニューヨーク州ですが、

空軍がサンプソン空軍基地を設立したため、計画はお流れになりました。

しかしその後、朝鮮戦争の終結と、それに次ぐ軍事予算の削減により、

航空訓練司令部は1956年、サンプソン基地の基礎訓練学校を廃止。

閉鎖されるまでに、30万人以上が基礎訓練を受けていました。

サンプソンの第3650軍事訓練飛行隊もそれに伴い廃止され、

その後1956年に、軍使用地としては最終的に閉鎖されました。

航空訓練司令部は1956年、サンプソン基地の基礎訓練学校を廃止。

閉鎖されるまでに、30万人以上が基礎訓練を受けていました。

サンプソンの第3650軍事訓練飛行隊もそれに伴い廃止され、

その後1956年に、軍使用地としては最終的に閉鎖されました。

■結局公園になったサンプソン

2000年以降、施設の一部はサンプソン州立公園と呼ばれ、

市民のピクニックエリアに転用されています。

かつてここに州立公園を作りたがっていたニューヨーク州ですが、

軍が去ったあと、ようやく当初の計画を達成したというわけです。

市民のピクニックエリアに転用されています。

かつてここに州立公園を作りたがっていたニューヨーク州ですが、

軍が去ったあと、ようやく当初の計画を達成したというわけです。

Naval Undersea Warfare Center(NUWC)

のソナー試験施設を今でも運用しています。

基地跡には、海軍と空軍の施設を記念した小さな博物館があり、

施設敷地内には退役軍人墓地も設けられているのだとか。

■ ワードルームギャレー

のソナー試験施設を今でも運用しています。

基地跡には、海軍と空軍の施設を記念した小さな博物館があり、

施設敷地内には退役軍人墓地も設けられているのだとか。

■ ワードルームギャレー

さて、とってつけたように「リトルロック」展示続きです。

セカンドデッキ最前方には、ワードルームギャレーがあります。

ここは「リトルロック」勤務の士官のために、食事の準備をするところです。

ただし、艦長や将官クラスの食事は別で、専用のギャレーで用意されます。

セカンドデッキ最前方には、ワードルームギャレーがあります。

ここは「リトルロック」勤務の士官のために、食事の準備をするところです。

ただし、艦長や将官クラスの食事は別で、専用のギャレーで用意されます。

ケロッグ謹製のライスクリスピーとコーンフレークスのダンボール有り。

かつてここで士官たちの舌を満足させてきたレシピブック。

手前にはデザートやケーキ、飲み物のレシピ、

後ろの方には魚料理、鶏料理、肉料理、サラダなどの文字が見えます。

一つだけ見えているレシピ名は、Fudge Loaf Cake100人分。

手前にはデザートやケーキ、飲み物のレシピ、

後ろの方には魚料理、鶏料理、肉料理、サラダなどの文字が見えます。

一つだけ見えているレシピ名は、Fudge Loaf Cake100人分。

ファッジというのは、チョコレートファッジのことだと思うのですが、

おそらくこんな感じの甘〜〜〜〜いケーキだと思います。

そこには大きな冷蔵庫。

英語ではRefrigeratorですが、海軍での呼び方は”Refer"です。

なぜかというと、ここの冷蔵庫にそう書いてあるからなのですが、

・・どこを調べてもRefer=冷蔵庫という記述が出てこないんですよね。

Referで検索してみましたが、そもそもこれ「参照」って意味ですよね?

その代わり、Reefer(冷凍コンテナのこと)なら出てきました。

英語ではRefrigeratorですが、海軍での呼び方は”Refer"です。

なぜかというと、ここの冷蔵庫にそう書いてあるからなのですが、

・・どこを調べてもRefer=冷蔵庫という記述が出てこないんですよね。

Referで検索してみましたが、そもそもこれ「参照」って意味ですよね?

その代わり、Reefer(冷凍コンテナのこと)なら出てきました。

ところでわたしは、これまで、アメリカ人は冷蔵庫のことを

普通に「フリッジ」というものと思っていましたが、

案外省略せず「リフリッジレーター」と言うことが多いんだそうですね。

もちろんインフォーマルな会話では普通に「フリッジ」ですが、それは

おそらく日本人がレンジで加熱することを「チンする」と言うようなもので、

ほとんどの場合はちゃんと「リフリッジレーター」だそうです。

むしろ、フォーマルでも「フリッジ」という言葉を使うのはイギリスだとか。

ちなみに、言葉そのものが長いので、この略称は、

電気冷蔵庫が登場してすぐであろう1920年台からあったといいます。

さて、ここまできたら、もう一階下に続く階段が現れました。

ここを降りてみます。

続く。

普通に「フリッジ」というものと思っていましたが、

案外省略せず「リフリッジレーター」と言うことが多いんだそうですね。

もちろんインフォーマルな会話では普通に「フリッジ」ですが、それは

おそらく日本人がレンジで加熱することを「チンする」と言うようなもので、

ほとんどの場合はちゃんと「リフリッジレーター」だそうです。

むしろ、フォーマルでも「フリッジ」という言葉を使うのはイギリスだとか。

ちなみに、言葉そのものが長いので、この略称は、

電気冷蔵庫が登場してすぐであろう1920年台からあったといいます。

さて、ここまできたら、もう一階下に続く階段が現れました。

ここを降りてみます。

続く。