ミシガン湖はマスキーゴンに係留展示されている、

第二次世界大戦時の「ガトー」級潜水艦、「シルバーサイズ」について、

第二次世界大戦時の「ガトー」級潜水艦、「シルバーサイズ」について、

その哨戒活動を順を追って検証してきましたが、今日は

第二代艦長、ジャック・コイJr.少佐の最後の指揮となった、

第11回哨戒を取り上げたいと思います。

「シルバーサイズ」は第10次哨戒から帰還後、直ちに

生まれ故郷であるメア・アイランド海軍工廠でオーバーホールを受けました。

入渠したのが1944年の6月11日。

オーバーホールを終えて真珠湾に帰還したのが9月12日とされていますので、

およそ3ヶ月の間、乗員たちは戦闘に出ない日々を過ごしたことになります。

■第11次哨戒の目的

真珠湾に到着してから12日後、「シルバーサイズ」は出撃しました。

第二代艦長、ジャック・コイJr.少佐の最後の指揮となった、

第11回哨戒を取り上げたいと思います。

「シルバーサイズ」は第10次哨戒から帰還後、直ちに

生まれ故郷であるメア・アイランド海軍工廠でオーバーホールを受けました。

入渠したのが1944年の6月11日。

オーバーホールを終えて真珠湾に帰還したのが9月12日とされていますので、

およそ3ヶ月の間、乗員たちは戦闘に出ない日々を過ごしたことになります。

■第11次哨戒の目的

真珠湾に到着してから12日後、「シルバーサイズ」は出撃しました。

目的は東シナ海。

台湾の北東と九州を結ぶ海域の哨戒で、「シルバーサイズ」は

哨戒活動の他に重要な任務を請け負っていました。

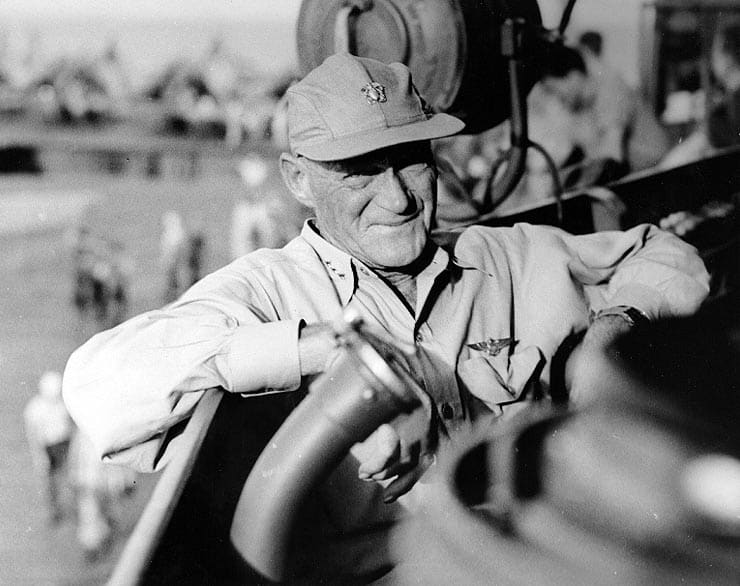

それは、マイク・ミッチャー中将率いる第38任務隊が予定している

台湾と沖縄での大々的な空襲の間、

海上に墜落した航空機のパイロットを救出することです。

ミッチャー中将

ミッチャー中将が司令官となって創設された第38タスクフォースですが、

「シルバーサイズ」が日本海域に到着したと思われる頃、

(つまり10月1日前後)大規模な空襲が行われたという記録も、

「シルバーサイズ」がパイロット救出活動をしたという事実もありません。

しかし、英語の方の記録には、この時「シルバーサイズ」が

姉妹潜水艦の救助を行った、と書かれています。

哨戒活動の他に重要な任務を請け負っていました。

それは、マイク・ミッチャー中将率いる第38任務隊が予定している

台湾と沖縄での大々的な空襲の間、

海上に墜落した航空機のパイロットを救出することです。

ミッチャー中将

ミッチャー中将が司令官となって創設された第38タスクフォースですが、

「シルバーサイズ」が日本海域に到着したと思われる頃、

(つまり10月1日前後)大規模な空襲が行われたという記録も、

「シルバーサイズ」がパイロット救出活動をしたという事実もありません。

しかし、英語の方の記録には、この時「シルバーサイズ」が

姉妹潜水艦の救助を行った、と書かれています。

その前に、この時「シルバーサイズ」が

どういう形態で現地の哨戒に当たっていたかを説明します。

■ ウルフパック(群狼作戦)

ピッツバーグのMKの住んでいたアパートのすぐ近くに、

「ウルフパック・トレーディング」という名前の家電中古販売店があって、

前を通るたびに、一人で密かにウケていたわけですが、

ここの店主がどういうつもりでこの名前を選択したのか、

果たして本当の意味を知っての上だったのかは、気になるところです。

どういう形態で現地の哨戒に当たっていたかを説明します。

■ ウルフパック(群狼作戦)

ピッツバーグのMKの住んでいたアパートのすぐ近くに、

「ウルフパック・トレーディング」という名前の家電中古販売店があって、

前を通るたびに、一人で密かにウケていたわけですが、

ここの店主がどういうつもりでこの名前を選択したのか、

果たして本当の意味を知っての上だったのかは、気になるところです。

群狼作戦(独Wolfsrudeltaktik ヴォルフ・シュルーデル・タクティク)は、

第二次世界大戦中、ドイツ海軍潜水艦隊司令(BdU)

カール・デーニッツ少将によって考案されました。

当ブログでも一度説明したことがありますが、

ドイツ海軍では、潜水艦のことを「灰色の狼」と称していたことから、

複数の潜水艦が協同して敵輸送船団を攻撃する戦術をこう呼んだのです。

第二次世界大戦中、ドイツ海軍潜水艦隊司令(BdU)

カール・デーニッツ少将によって考案されました。

当ブログでも一度説明したことがありますが、

ドイツ海軍では、潜水艦のことを「灰色の狼」と称していたことから、

複数の潜水艦が協同して敵輸送船団を攻撃する戦術をこう呼んだのです。

元々これが生まれたドイツ海軍における群狼作戦は、

複数の潜水艦(3隻以上)で行うことになっていました。

複数の潜水艦(3隻以上)で行うことになっていました。

やり方は至極シンプル。

先発の潜水艦が、偵察機の情報を元に

敵船団が侵攻してくるであろうと予測される海域で待ち伏せをし、

船団が来たら、残りの潜水艦で周りを包囲し、撃滅するという方法です。

先発の潜水艦が、偵察機の情報を元に

敵船団が侵攻してくるであろうと予測される海域で待ち伏せをし、

船団が来たら、残りの潜水艦で周りを包囲し、撃滅するという方法です。

これに対し、アメリカ海軍潜水艦の群狼作戦の攻撃方法は、

3隻1組で行うというのはUボートと同じですが、

包囲殲滅よりも、波状攻撃を主としていたようです。

事実アメリカのはドイツの群狼作戦のパクリなので、

オリジナルをそのまま翻訳した「ウルフパック」という名称は

現場で普通に使われていたのですが、さすがに公式にはあからさまにできず、

コーディネーテッド・アタック・グループス

(coordinated attack groups )

「調整攻撃グループ」

包囲殲滅よりも、波状攻撃を主としていたようです。

事実アメリカのはドイツの群狼作戦のパクリなので、

オリジナルをそのまま翻訳した「ウルフパック」という名称は

現場で普通に使われていたのですが、さすがに公式にはあからさまにできず、

コーディネーテッド・アタック・グループス

(coordinated attack groups )

「調整攻撃グループ」

という名称にしていました。

しかし、現場でこのお役所的なイケてない名称は使われることなく、

誰もが「ウルフパック」で通していたものと思われます。

しかし、現場でこのお役所的なイケてない名称は使われることなく、

誰もが「ウルフパック」で通していたものと思われます。

アメリカ海軍で最初にウルフパックを指導したのは、

チャールズ・モムセン(Charles Momsen)という軍人なのですが、

この「マンセンorモムセン」という名前に聞き覚えはありませんか?

潜水艦の事故における人命の確保のために発明されたアクアラング、

「マンセン・ラング」の発明者です。

こんな顔が後世に残ることになった水兵くん気の毒すぎ

モムセンが艦長クラスとその上官たちに伝授したウルフパックの戦術とは、

●3隻の潜水艦を1組とする

●1隻が船団に対し最初に攻撃を仕掛ける

この1隻を「トレーラー」と称する

●その後残りの2隻が左右から交互に攻撃を行う

チャールズ・モムセン(Charles Momsen)という軍人なのですが、

この「マンセンorモムセン」という名前に聞き覚えはありませんか?

潜水艦の事故における人命の確保のために発明されたアクアラング、

「マンセン・ラング」の発明者です。

こんな顔が後世に残ることになった水兵くん気の毒すぎ

モムセンが艦長クラスとその上官たちに伝授したウルフパックの戦術とは、

●3隻の潜水艦を1組とする

●1隻が船団に対し最初に攻撃を仕掛ける

この1隻を「トレーラー」と称する

●その後残りの2隻が左右から交互に攻撃を行う

というものでした。

「トレーラー」には先任の指揮官が乗艦しており、

基本的に残る2隻は統制に従うということも決まっていました。

そしてモムセン本人は1943年10月13日、

「グレイバック Grayback(SS-208)」

「セロ Cero(SS-225)」

「シャド Shad(SS-235)」

からなるアメリカ初のウルフパックを率いて出撃しています。

「トレーラー」には先任の指揮官が乗艦しており、

基本的に残る2隻は統制に従うということも決まっていました。

そしてモムセン本人は1943年10月13日、

「グレイバック Grayback(SS-208)」

「セロ Cero(SS-225)」

「シャド Shad(SS-235)」

からなるアメリカ初のウルフパックを率いて出撃しています。

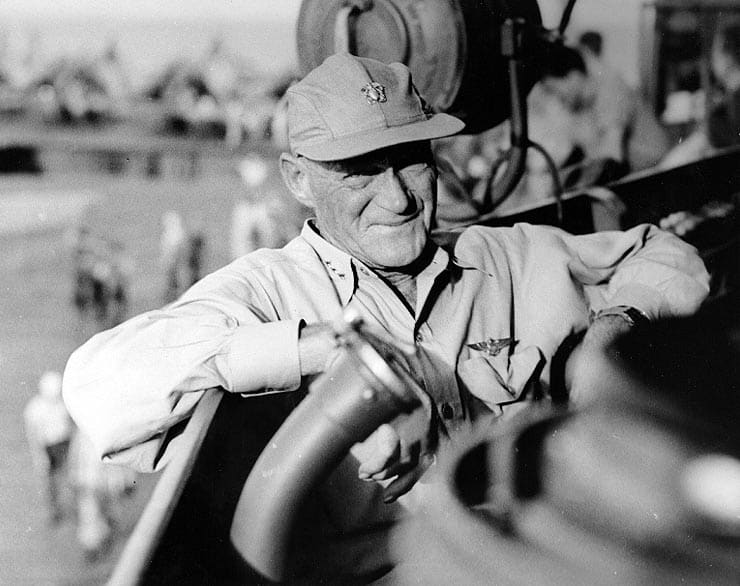

チャールズ・モムセン少将(最終)

ところで、昔も今も、潜水艦の任務は全てが謎に包まれています。

潜水艦そのものが秘密の塊であるとともに、その行動も秘匿され、

同じ海軍同士でも潜水艦については知らされないことも多そうです。

潜水艦そのものが秘密の塊であるとともに、その行動も秘匿され、

同じ海軍同士でも潜水艦については知らされないことも多そうです。

もちろん我が海上自衛隊でもそれは同じで、

昔水上艦の乗組員とお話をした時、

「潜水艦は不思議ですね。

出港先で『あれなんでこんなところにいるの』

なんてところにいてびっくりさせられたりします」

と聞いたことがあります。

当時、アメリカ海軍は軍機漏洩禁止の目的で、潜水艦に限らず、

個人が日記をつけることすら禁じていました。

今なら乗員の個人的なSNS禁止というところです。

少し前、艦艇乗組の自衛官が自分の艦の入港先をSNSで発信してしまい

大騒ぎになったとかいうニュースがありましたが、

コンプライアンス以前に、この頃の漏洩は命に関わることでした。

従って、日記禁止も決して厳しすぎる措置ではなかったと思われます。

昔水上艦の乗組員とお話をした時、

「潜水艦は不思議ですね。

出港先で『あれなんでこんなところにいるの』

なんてところにいてびっくりさせられたりします」

と聞いたことがあります。

当時、アメリカ海軍は軍機漏洩禁止の目的で、潜水艦に限らず、

個人が日記をつけることすら禁じていました。

今なら乗員の個人的なSNS禁止というところです。

少し前、艦艇乗組の自衛官が自分の艦の入港先をSNSで発信してしまい

大騒ぎになったとかいうニュースがありましたが、

コンプライアンス以前に、この頃の漏洩は命に関わることでした。

従って、日記禁止も決して厳しすぎる措置ではなかったと思われます。

個人の日記だけでなく、潜水艦は戦果報告も60日後と決められました。

これは、ある時、政治家がうっかり報道陣に対して

「日本海軍の爆雷調定深度は浅いため、アメリカ潜水艦の被害は少ない」

と軍内部から聞いたことを喋ってそれが報じられてしまった途端、

アメリカ潜水艦が10隻立て続けに撃沈されたことがあったからです。

とにかく、念には念を入れた個人への記録禁止の結果、

アメリカ軍の群狼作戦については、公式記録以外の、

つまり詳細な現場からの記録はほとんど残っていません。

ところが、一人、いたんですねー。

群狼作戦について記録していた乗組員が。

「日本海軍の爆雷調定深度は浅いため、アメリカ潜水艦の被害は少ない」

と軍内部から聞いたことを喋ってそれが報じられてしまった途端、

アメリカ潜水艦が10隻立て続けに撃沈されたことがあったからです。

とにかく、念には念を入れた個人への記録禁止の結果、

アメリカ軍の群狼作戦については、公式記録以外の、

つまり詳細な現場からの記録はほとんど残っていません。

ところが、一人、いたんですねー。

群狼作戦について記録していた乗組員が。

当ブログで昔アップしたサブマリナーシリーズの扉絵ですが、この右上、

「ラッキー・フラッキー」とあだ名された、

ユージーン・B・フラッキー(Eugene B. Fluckey)少佐

が艦長を務めた、「バーブ(SS-220)」の魚雷員が、

こっそり日記をつけていたというのです。

この日記の内容は、フラッキーの著書『サンダービロウ!』に残されました。

英語の書評です。

大胆不敵な艦長ジーン・フラッキー大佐の指揮のもと、「バーブ」は

第二次世界大戦中アメリカの潜水艦の中で撃沈総トン数最多だっただけでなく、

潜水艦が獲物を追跡して撃沈する方法を永遠に変えた。

フラッキーは、記録、報告書、手紙、インタビュー、そして

最近発見された魚雷員の一人による違法な日記をもとに執筆している。

そして本書には、当時のアメリカ軍の群狼作戦についてが書かれています。

第二次世界大戦中アメリカの潜水艦の中で撃沈総トン数最多だっただけでなく、

潜水艦が獲物を追跡して撃沈する方法を永遠に変えた。

フラッキーは、記録、報告書、手紙、インタビュー、そして

最近発見された魚雷員の一人による違法な日記をもとに執筆している。

そして本書には、当時のアメリカ軍の群狼作戦についてが書かれています。

1チームは3隻、最大で4チーム12隻で行う

群指揮官は序列に関係なし

作戦海域を区切ってパックごとに割り当てる

敵を発見したら協同で攻撃

僚艦との会合は主としてレーダー波による誘導を用いる

アメリカ式の、

「1隻が正面から待ち伏せ攻撃して怯ませておいて、

もう2隻が横から波状攻撃を加える」

というやり方は、フラッキー少佐が「バーブ」で行った戦法でした。

「1隻が正面から待ち伏せ攻撃して怯ませておいて、

もう2隻が横から波状攻撃を加える」

というやり方は、フラッキー少佐が「バーブ」で行った戦法でした。

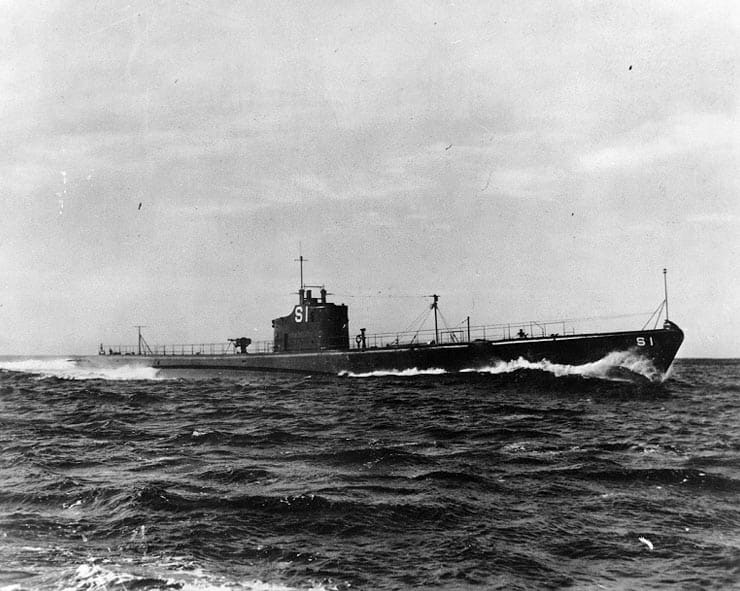

■ 僚艦「サーモン」救出

さて、「シルバーサイズ」の第11次哨戒に話を戻します。

延々とウルフパックについて説明したのは、この時「シルバーサイズ」は、

「サーモン」 (USS Salmon, SS-182)

延々とウルフパックについて説明したのは、この時「シルバーサイズ」は、

「サーモン」 (USS Salmon, SS-182)

トリガー (USS Trigger, SS-237)

の3隻でウルフパックを組み、哨戒を行うことになった、

と「シルバーサイズ」の艦歴に書かれていたからです。

ちなみにこの時、もう一隻ウルフパックに予定されていたのは

「タング」 (USS Tang, SS-306) だったということになっています。

つまりわざわざ4隻で作戦にあたらせようとしたことになりますが、

これを読んで、ウルフパックの基本は3隻なのに、おかしくね?

と思ったあなた、あなたは正しい。

これが史実だったかどうかについても、今回は検証します。

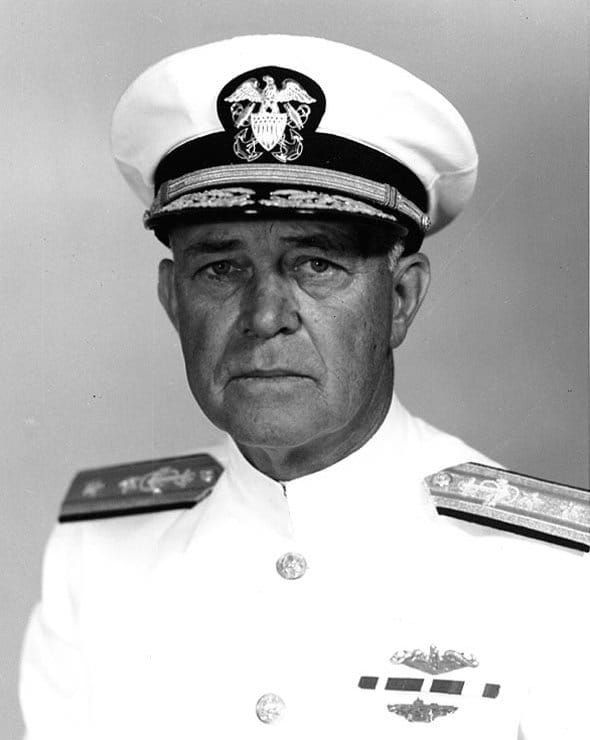

「タング」の艦長は、当ブログでも似顔絵を描いた

(ので無理やり出してくる)

リチャード・オカーン(Richard O'Kane)艦長

でした。

のちに日本軍の捕虜になった時、捕虜の権利を国際法の観点から捲し立て、

取り調べ者が呆れて尋問を諦めたという逸話のあるオカーン艦長は、

「タング」を指揮して錚々たる戦果を挙げた猛将でしたが、

この群狼作戦に指名された時も、

「一匹狼で暴れることのできる台湾海峡を単艦で哨戒することを選んだ」

ため、「タング」は別行動となりました。

艦長の判断で作戦を断ったりできるのかどうかは少々疑問ですが。

しかし、この選択をした結果、「タング」は、哨戒1ヶ月目の10月25日、

船団攻撃中に護衛艦の1隻第46号海防艦によって探知され、

しかも、回避行動中に自らが発射した魚雷が

自分の艦の後部魚雷室に命中し、沈没してしまうことになります。

自分で自分を撃沈してしまうって、一体どういう状況なのか、

お分かりになる方、おられますか?

海上に脱出したオカーン艦長は他の8名の乗員と共に救出され、

日本の捕虜収容所に収監されて戦後生還しました。

なお、日本側は「タング」の沈没地点が浅いことから、

捕獲を試みましたが、失敗に終わっています。

さて、この時のウルフパックがどうなったかというと・・・?

まず英語による「シルバーサイズ」の記録から見ていきましょう。

🇺🇸

「シルバーサイズ」の第11次哨戒は非生産的であったが、

この時、被災した姉妹潜水艦の救助に協力した。

「サーモン」(SS-182)は激しい深度充電で大破する中、不利な砲戦で

敵の護衛艦と戦いながら浮上し、脱出を試みていたのである。

ウルフパックの僚艦である「サーモン」が被災したとあります。

それでは日本語では?

🇯🇵

10月30日

僚艦の「サーモン」が都井岬の沖合い130海里の海上で、

補給部隊の護衛、第22号海防艦と砲戦の末、大破する。

この部隊は、エンガノ岬沖海戦に出動した機動部隊

(指揮官小沢治三郎中将)への補給を行っていた。

群狼作戦によって、「サーモン」はこの時すでに

タンカー「たかね丸」(日本海運、10,021トン)

を北緯29度18分 東経132度06分の地点で航行不能にしていました。

「シルバーサイズ」はこれに対し魚雷を6本発射して、

おそらく1本を命中させて沈没させたと書かれています。

(この部分、覚えておいてね)

「シルバーサイズ」は「サーモン」を守るため、

砲撃の閃光によって護衛艦の注意を引いてからすぐに潜航して逃れ、

群狼作戦の僚艦、潜水艦「トリガー」(SS-237)、

そしてそれにスターレット(SS-392)とともに、

被災した「サーモン」を警護しながらサイパンに護送し、

11月3日に無事に到着を果たした。

はて、「スターレット」はいつの間にここに現れたのか?

ウルフパックの戦果が文書で残されなかったせいか、

よくわからないことになっているので、ここで

助けられたという潜水艦「サーモン」の記録を見てみます。

■「サーモン」視点

僚艦の「サーモン」が都井岬の沖合い130海里の海上で、

補給部隊の護衛、第22号海防艦と砲戦の末、大破する。

この部隊は、エンガノ岬沖海戦に出動した機動部隊

(指揮官小沢治三郎中将)への補給を行っていた。

群狼作戦によって、「サーモン」はこの時すでに

タンカー「たかね丸」(日本海運、10,021トン)

を北緯29度18分 東経132度06分の地点で航行不能にしていました。

「シルバーサイズ」はこれに対し魚雷を6本発射して、

おそらく1本を命中させて沈没させたと書かれています。

(この部分、覚えておいてね)

「シルバーサイズ」は「サーモン」を守るため、

砲撃の閃光によって護衛艦の注意を引いてからすぐに潜航して逃れ、

群狼作戦の僚艦、潜水艦「トリガー」(SS-237)、

そしてそれにスターレット(SS-392)とともに、

被災した「サーモン」を警護しながらサイパンに護送し、

11月3日に無事に到着を果たした。

はて、「スターレット」はいつの間にここに現れたのか?

ウルフパックの戦果が文書で残されなかったせいか、

よくわからないことになっているので、ここで

助けられたという潜水艦「サーモン」の記録を見てみます。

■「サーモン」視点

「サーモン」の記録によると、11回目の哨戒で彼女が群狼作戦を組んだのは

「トリガー」および「スターレット 」

となっています。

そう、「シルバーサイズ」とは最初から組んでいなかったということですね。

この群狼作戦でモムセン少将のいうところの「トレーラー」だったのは

潜水艦「トリガー」だったと考えられます。

10月30日、「トリガー」は小沢治三郎中将機動部隊の補給部隊を発見し、

まず「たかね丸」(日本海運、10,021トン)に魚雷を2本命中させます。

「サーモン」は群狼作戦のセオリーに則り、続いて「たかね丸」を攻撃。

魚雷を4本発射し、2本を命中させました。

ちなみにこの時護衛についていた4隻の中に、過去に

サム・ディーレイ艦長の「ハーダー 」(USS Harder, SS-257)

を仕留めたことのある第22号海防艦、

のちに「トリガー」の撃沈を幇助した第33号海防艦がいました。

「サーモン」は直ちに護衛艦らによる激しい爆雷攻撃を受け、

深度300フィート(90メートル)の深いところまで潜航して、

そこで一旦は水平になって耐えていたのですが、損傷を受けていた上に

続けての激しい爆雷攻撃を受けたため、さらに

500フィート(150メートル)まで潜航することになりました。

深度300フィート(90メートル)の深いところまで潜航して、

そこで一旦は水平になって耐えていたのですが、損傷を受けていた上に

続けての激しい爆雷攻撃を受けたため、さらに

500フィート(150メートル)まで潜航することになりました。

おそらく潜水艦映画でお馴染みの、艦体が圧力で軋む音と、

爆雷の振動に全員が息を潜めて天井を見るという、

あの光景が実際に「サーモン」の中で行われていたのでしょう。

しかし(ここからの展開も実に映画的なのですが)漏水が始まり、

ついに深度の維持をコントロールできなくなったため、

「サーモン」のナウマン中佐は、浮上して戦闘を行うことを決定しました。

現場で「たかね丸」乗員を収容していた第22号海防艦は、

浮上してきた「サーモン」を発見するや、全速で追跡してきました。

第22号海防艦

しかし、慎重に第22号海防艦が潜水艦の様子を覗っていたため、

「サーモン」は数分で艦の傾斜を修正し、数カ所の損傷を修理しました。

座して死を待つのではなく、戦うつもりで浮上した「サーモン」は、

相手との距離をジリジリと詰めながら、

4インチ砲や20ミリ機銃を準備して戦闘体制を取りました。

第22号海防艦も、抜かりなく第33号海防艦を援護に呼んでおいて、

12センチ高角砲や25ミリ機銃を構えて接近していきます。

先制攻撃は「サーモン」の方でした。

敵側面から50ヤード以内を通過し、20ミリ砲と甲板砲で彼女を攻撃し、

両艦は500メートルもない至近距離で砲撃戦、銃撃戦を展開します。

至近距離での銃撃戦となると、乾舷の高い海防艦は、被弾により

乗員4名が戦死し、24名が負傷する他、艦橋部分も損害を受けます。

そこに第33号海防艦が到着し、ウルフパックではありませんが、

浮上してきた「サーモン」を発見するや、全速で追跡してきました。

第22号海防艦

しかし、慎重に第22号海防艦が潜水艦の様子を覗っていたため、

「サーモン」は数分で艦の傾斜を修正し、数カ所の損傷を修理しました。

座して死を待つのではなく、戦うつもりで浮上した「サーモン」は、

相手との距離をジリジリと詰めながら、

4インチ砲や20ミリ機銃を準備して戦闘体制を取りました。

第22号海防艦も、抜かりなく第33号海防艦を援護に呼んでおいて、

12センチ高角砲や25ミリ機銃を構えて接近していきます。

先制攻撃は「サーモン」の方でした。

敵側面から50ヤード以内を通過し、20ミリ砲と甲板砲で彼女を攻撃し、

両艦は500メートルもない至近距離で砲撃戦、銃撃戦を展開します。

至近距離での銃撃戦となると、乾舷の高い海防艦は、被弾により

乗員4名が戦死し、24名が負傷する他、艦橋部分も損害を受けます。

そこに第33号海防艦が到着し、ウルフパックではありませんが、

2隻で「サーモン」を挟んで攻撃を加えてきました。

「サーモン」は第33号海防艦にも果敢に反撃しながら、

友軍潜水艦に対して戦闘位置を連絡し救援を求めました。

この時それを傍受したのが「シルバーサイズ」であったと考えられます。

「シルバーサイズ」視点では、彼女が中心となって戦い、

彼女の働きで「サーモン」が生還したかのように書かれているのですが、

実際は「サーモン」は、援護があったからというより、

ほぼ単独で強力な海防艦2隻を相手にして一歩も引かず、

おりからのスコールに紛れて自力で逃げ切っています。

友軍潜水艦「トリガー」「スターレット」「シルバーサイズ」が

救援要請を受けて駆けつけた時、「サーモン」は爆雷による損傷以外に、

海防艦からの砲撃で艦体の117箇所に損傷を負い、満身創痍の状態でした。

「サーモン」は第33号海防艦にも果敢に反撃しながら、

友軍潜水艦に対して戦闘位置を連絡し救援を求めました。

この時それを傍受したのが「シルバーサイズ」であったと考えられます。

「シルバーサイズ」視点では、彼女が中心となって戦い、

彼女の働きで「サーモン」が生還したかのように書かれているのですが、

実際は「サーモン」は、援護があったからというより、

ほぼ単独で強力な海防艦2隻を相手にして一歩も引かず、

おりからのスコールに紛れて自力で逃げ切っています。

友軍潜水艦「トリガー」「スターレット」「シルバーサイズ」が

救援要請を受けて駆けつけた時、「サーモン」は爆雷による損傷以外に、

海防艦からの砲撃で艦体の117箇所に損傷を負い、満身創痍の状態でした。

そして、先ほど、「たかね丸」にとどめを刺して沈めたのは

「シルバーサイズ」であった、とわざわざ赤字で書きましたが、

「スターレット」の記録によると、とどめを刺したのは「スターレット」で、

「シルバーサイズ」ではありません。

最後に、念には念を入れて、沈没した「たかね丸」の記録を見てみます。

■タンカー「たかね丸」視点

「シルバーサイズ」であった、とわざわざ赤字で書きましたが、

「スターレット」の記録によると、とどめを刺したのは「スターレット」で、

「シルバーサイズ」ではありません。

最後に、念には念を入れて、沈没した「たかね丸」の記録を見てみます。

■タンカー「たかね丸」視点

「たかね丸」は、

「第22号海防艦」「第29号海防艦」「第33号海防艦」と共に

第1補給部隊を編成し、1944年10月21日に徳山を出航、

23日に古仁屋沖に到着の予定で奄美大島に向かった。

任務はレイテ沖海戦に参加する小澤機動部隊への補給だった。

部隊は古仁屋沖に23日午後6時に到着し、

28日から29日に海戦後の小澤機動部隊に対して、

奄美大島で約9500トンの燃料の補給を行った。

「第22号海防艦」「第29号海防艦」「第33号海防艦」と共に

第1補給部隊を編成し、1944年10月21日に徳山を出航、

23日に古仁屋沖に到着の予定で奄美大島に向かった。

任務はレイテ沖海戦に参加する小澤機動部隊への補給だった。

部隊は古仁屋沖に23日午後6時に到着し、

28日から29日に海戦後の小澤機動部隊に対して、

奄美大島で約9500トンの燃料の補給を行った。

補給後、部隊は奄美大島東口を出航したが、(略)

「たかね丸」の後部機械室付近右舷に2本が命中し、

同船は航行不能となった。

「たかね丸」の後部機械室付近右舷に2本が命中し、

同船は航行不能となった。

この時「たかね丸」を雷撃したのは米潜水艦「トリガー」だった。

最初に艦首発射管から魚雷6本を発射したが命中せず、

次に艦尾発射管から魚雷4本を発射して

全てを命中させて航行不能にしたという。

これに続いて米潜水艦「サーモン」が「たかね丸」に

魚雷4本を発射して2本を命中させたという。

2隻の米潜水艦のうち「サーモン」は護衛艦の爆雷攻撃で損傷し、

浮上して戦闘を行うことを決意した。

「第22号海防艦」と「サーモン」は大砲や機銃で激しく撃ち合い、

両艦共に被弾したが、「サーモン」はスコールを利用して

燃料を流しながら戦場を離脱した。

交戦した「第22号海防艦」はこの戦闘で戦死者5名、

負傷者20数名を出し、艦首付近に若干の浸水を生じた。

浮上して戦闘を行うことを決意した。

「第22号海防艦」と「サーモン」は大砲や機銃で激しく撃ち合い、

両艦共に被弾したが、「サーモン」はスコールを利用して

燃料を流しながら戦場を離脱した。

交戦した「第22号海防艦」はこの戦闘で戦死者5名、

負傷者20数名を出し、艦首付近に若干の浸水を生じた。

米潜水艦と海防艦が交戦中、

「たかね丸」は右舷中部に魚雷(3本と推定)を受け

重油に引火し大火焔をあげて沈没した。

これは米潜水艦「スターレット」による雷撃だった。

同艦は魚雷6本を発射し、4本を命中させたという。

「シルバーサイズ」ははっきり言って何もしてません。

潜水艦の個人的記録が禁じられていたのと、戦果報告が

2ヶ月も後という措置がとられたせいで、この期間に

色々と書き換えやら記憶違いやらが起こった結果でしょう。

わたし個人も、状況から考えて、「シルバーサイズ」は

単にたまたま「サーモン」からのSOSをキャッチして駆けつけ、

サイパンまで警護していっただけで、ウルフパックどころか

攻撃も行っていないのが真実だと考えます。

ちなみにこの時「サーモン」と死闘を演じた第22号海防艦は

艦首が大きく沈み、排水作業を行いつつ11月1日に呉に帰投しました。

その右舷には「サーモン」との激戦による無数の弾痕が残されていましたが、

この後も船団護衛などに従事しつつ、無事に終戦を迎えています。

「たかね丸」は右舷中部に魚雷(3本と推定)を受け

重油に引火し大火焔をあげて沈没した。

これは米潜水艦「スターレット」による雷撃だった。

同艦は魚雷6本を発射し、4本を命中させたという。

「シルバーサイズ」ははっきり言って何もしてません。

潜水艦の個人的記録が禁じられていたのと、戦果報告が

2ヶ月も後という措置がとられたせいで、この期間に

色々と書き換えやら記憶違いやらが起こった結果でしょう。

わたし個人も、状況から考えて、「シルバーサイズ」は

単にたまたま「サーモン」からのSOSをキャッチして駆けつけ、

サイパンまで警護していっただけで、ウルフパックどころか

攻撃も行っていないのが真実だと考えます。

ちなみにこの時「サーモン」と死闘を演じた第22号海防艦は

艦首が大きく沈み、排水作業を行いつつ11月1日に呉に帰投しました。

その右舷には「サーモン」との激戦による無数の弾痕が残されていましたが、

この後も船団護衛などに従事しつつ、無事に終戦を迎えています。

続く。

台湾海峡は、というか、東シナ海は浅く、潜水艦が潜航したまま行動するのは難しい(衝突の危険性がある)ので、隊行動は避けたいと艦長が言えば、認められたのだろうと思います。

>自分で自分を撃沈してしまうって、一体どういう状況なのか、お分かりになる方、おられますか?

Wikipediaによると、最後に発射した魚雷が、何らかの原因で周回し、回避しようとしたTangに直撃したとあります。https://en.wikipedia.org/wiki/USS_Tang_(SS-306)

恥ずかしながら、第二次大戦当時の対潜戦の戦闘記録を読んだことがありませんでしたが、近接対潜戦のすさまじさがよくわかりました。上記TangのWikipediaにも詳細がありますが、射距離1,000 yds以内でバンバン撃ち合ってますね。今では考えられません。

ビックリしたのは、海防艦ですが、主砲が127mmで、対潜武器も爆雷しかなく、恥ずかしながら、こんなの役に立つのかと今まで思っていましたが、健闘しているんですね。勉強不足でした。確かに潜水艦と1,000 ydsで砲戦となったら、照準の正確さとどれだけ早く撃てるかで勝負が決まるので、海防艦でも十分にお役に立てたのでしょう。すごいお話しでした。

1911年2月生まれ、1934年アナポリス兵学校卒、1938年から潜水艦勤務、1942年ワフーSS-238先任将校、モートン艦長で日本船93,000t撃沈、1943年7月タングSS-306艦長、1944年6~7月出撃で日本船10隻撃沈、10月24日台湾沖で日本船4隻撃沈、発射魚雷Uターンで沈没、艦長以下9名救助されました。

日本はジュネーブ条約違反で、救助生存を通知していません。終戦後生存判明、帰還、トルーマン大統領から軍人最高の議会名誉勲章が授与されました。1957年少将で退役しました。

1980年代国際潜水艦協会に出席していましたが元部下が撃沈した日本商船員を銃撃を命じ、多数を殺戮したことを証言し、ドイツ元Uボート艦長達が怒り、会長に除名を要求しました。会場から退場し、その後その事実はないと声明しました。また回想録で救助された海防艦で暴行を受けたが台湾からの神戸まで送られた駆逐艦艦長は自室を使用させてくれて優しかったこと、大船の収容所の待遇が最悪で米軍捕虜が栄養失調や脚気で死亡した事と等記述しています。

なお潜水艦艦長として日本船24隻撃沈でトップエースとされています。

1994年2月83歳で死去。

参照海人社「世界の艦船」No766

魚雷射法について参照文献から第2次大戦中航走パターンで

〇直進魚雷:発射後、定針したら直進

〇パターン航走魚雷:調定距離を航走後、的針線上を800~1600m航走したら反転、これを繰り返す。

なお直進魚雷も目標に対し、雷速、航走深度、開度、射進角等を決めて、散布帯を構成するように発射します。

また魚雷が設定針路からそれる偏斜と呼ばれる事象も起こすことがあるので数発撃ちとなります。

おそらくこの偏斜を起こして自艦へ帰ってきたのではと思います。

なお日本海軍は大東亜戦争途中まで商船攻撃には1発と制限していた事実もありました。米潜水艦の魚雷発射数と如何に違うことでしょうか。

1944年10月攻撃されたに日本商船230隻、沈没69隻、329,000総トン、米潜水艦発射魚雷数799本

参照文献原書房大井篤著「海上護衛参謀の回想」

米潜水艦に対水上レーダーと高周波無線電話が装備され、隻数に余裕があり、図上演習と海上訓練を経て、1943年10月から実施されました。

これらの装備品を駆使して、行動の自由阻害、水中衝突の危険性除去し、実用化されました。

ドイツと異なり、潜水艦3隻を基本、最大7隻まで使用しました。指揮官はそのなかの1艦でした。

1945年5月まで117回実施され、単独の場合より、1.2~1.4倍の戦果でした。

なお1930年ロンドン条約第22条「潜水艦は商船に対する行動において、水上艦船が従う国際法の規定に従わねばならない」との条項は1936年末の期限後も有効との例外規定があり、無制限潜水艦戦は制限されていました。

米国は真珠湾攻撃が違法なものであるとの解釈でアメリカも法を守る義務を負う必要がないとして作戦部長から12月7日午後「対日無制限航空及び潜水艦戦を実施せよ」との命令がだされました。

日本は対敵艦隊攻撃に終始し、海上交通破壊戦は副次的とみなしており、訓練も実施せず、無制限潜水艦戦に関する命令や宣言は実施しませんでした。

参照海人社「世界の艦船」潜水艦100均のトリビア

海防艦22号丁型は昭和19年3月三菱長崎で竣工、戦後掃海用艦を経て、賠償艦で22年9月引き渡し後解体

29号デイーゼル機関丙型19年8月日本鋼管鶴見で竣工、20年5月末唐津湾口で蝕雷、機械、発電機故障、行動不能、戦後解体

33号丙型19年8月日本鋼管鶴見で竣工、20年3月宮崎県青島沖で米航空機攻撃で沈没

参照光人社「日本海軍艦艇写真集21」

1944年10月24日台湾海峡で発射した2本の魚雷の1本が左旋回し後部発射管室右舷に命中し、水深55mに沈没しました。

生き残った乗員13名がこのモンセン・ラングを装着、前部発射管室から脱出、オケーン艦長を含め5名のみが海面に到達出来ました。

これが米海軍での太平洋戦争中のミンセン・ラング使用の唯一の脱出例でした。

1939年5月の「スクアラス」でのマッキャン・チェンバー開発9年目での水深74mから4往復での33名救助の実使用で成功と言い、米海軍の救助体制等人命保護を重要視する事に感服します。

1950年代末期には現在も使用されている、スタンキー大尉開発の個人脱出用装具、スタンキー・フードがあり、この装具はフード内空気を脱出中呼吸出来て、安全性が高く、137mの脱出実験に成功しています。

現在は全身式脱出装具が開発され段々とこの装具となっておりますが古い潜水艦はまだスタンキー・フードが使用されています。「てつのくじら館」に両方とも展示されています。

また集団脱出用としてのマッキャン・チェンバーの後、1977年深海救難艇DSRVが開発運用され、救出可能深度1,524mとなっていましたが2008年、DSRVが老朽で除籍、現代は遠隔操作艇ROVと水上減圧システムSDSとなっています。沈没潜水艦の傾斜が大きくてもメイティング可能ですが救出深度は610mであまり深くありません。

参照海人社「世界の艦船」潜水艦100のトリビア

辛く身が引きちぎられる思いをしています。

詳しくお伝えしていただき感謝申し上げます。