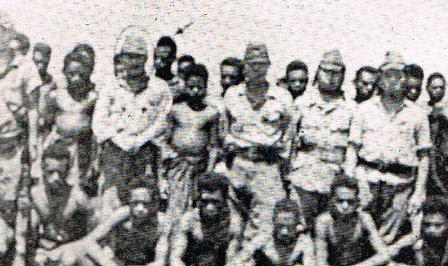

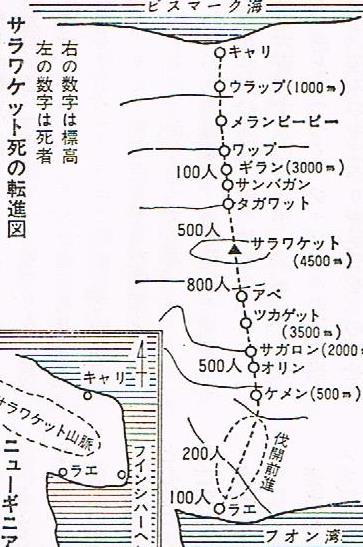

陸軍第51連隊のニューギニア、サラワケット山登頂作戦において

途中でどれだけの死者がでたかという図が本に掲載されていました。

出発地点のラエですでに100人死んでいますが、これは、ラエの

野戦病院での死者であろうと思われます。

健兵でさえ危ぶまれる山越えには連れて行けない、寝たきりの患者が

出発前には500名もいて、搬送が危ぶまれていたのですが、

「どのみち死ぬのなら他人に迷惑をかけぬ」

と覚悟の自殺を遂げた人が何人もいたのです。

工作隊を率いる戦闘の北本中尉にはどうすることもできないながら、そのことを

気にかけていたところ、寺村貞一大尉率いる船舶工兵部隊が名乗り出ました。

ダイハツ3隻に患者を積み、敵艦船群の後方を回って脱出する決死行です。

転進の際飢えに苦しんで戦友を食べるという鬼畜の行為があれば、

自分の命を敢えて危険にさらしても一人でも多くの人間を救おうとする、

このような崇高な行為もまた生まれるのが、戦場というものなのです。

このとき、サラモアで戦闘していてダイハツから置き去りにされた13名の将兵がいました。

彼らは着るものもなく、褌一つで何日も待ちましたが、自分たちが置き去りにされたと知った時、

絶望して軍をうらみ、舌を噛み切って死のうとしました。

しかし生への執着は彼らの意に反してどうしてもそれをすることができません。

諦めて歩いていると、一人の兵に会いました。

しばらく一緒に行動していたのですが、高崎工業出だというその兵は

「あなたたちと一緒にいたらこちらまで死んでしまう。

私はまだ日本に帰ってたくさんやりたいことがあるので別れさせてもらいます」

と言って彼らの元から去っていってしまいました。

この言葉を聞いた途端、13人の間に俄然生きようという気持ちが高まり、

自暴自棄だった態度を捨てて全力を振り絞った結果、遂には本隊に追いつくことができました。

「あの兵隊に会っていなかったら、われわれは死んでいたかもしれません」

このときの13名は全員戦後まで生き延び、祖国の土を踏むことができたのでした。

北本工作隊は行軍のための先導を任され、これによって多くの日本将兵が救われましたが、

その作戦の過程で、何度となく敵と交戦しています。

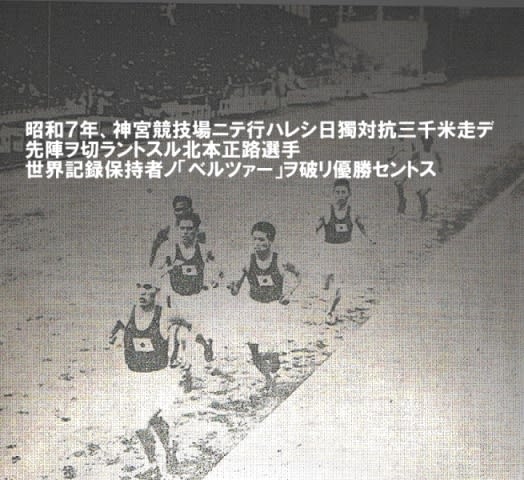

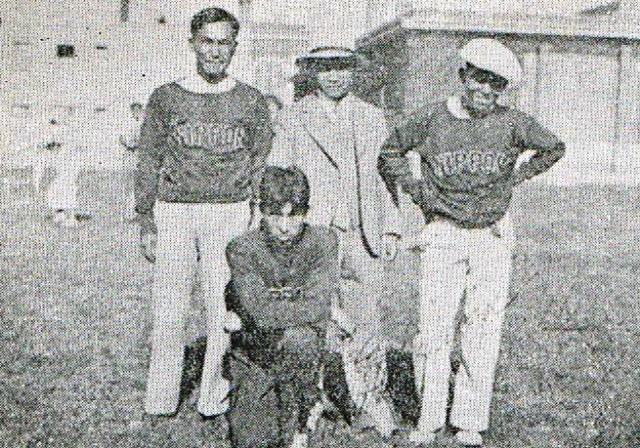

第一次偵察で最初にサラワケット山を「マラソン部隊」で越え、

ラエに到着してからの偵察任務において、豪州兵6人があるにいるという情報を得ました。

豪州兵は飛行場整備に必要な労働力を調達するために来ていたのですが、

そのの酋長に偵察のラボをやったところ、

「物を略奪したり民を無理やり引っ張っていくので皆怒っている」

さらに酋長は、あいつらを殺してくれとまで日本軍に頼みました。

同じ協力を募るのにもあくまでも説得し、彼ら自身の判断に委ねた日本軍と、

彼ら原住民を徹頭徹尾人間扱いすることがなかった豪州軍との差がここで出たのです。

北本隊長は攻撃にあたり、まずラボを斥候に行かせて住民を退避させました。

交戦の巻き添えにすることを避けるためです。

そうしておいて、駐留している小屋を三方からじりじりと囲んでいきます。

午前2時。

夜遅くまでウィスキーを飲んで騒いでいた彼らはぐっすりと寝込んでいました。

威嚇射撃の号令を時間ぴったりに出し軽機が火を噴くと、中からわめき声が聞こえました。

「ホールドアップ、ゲラウト!」

生け捕りにして捕虜にするつもりだったので降伏を呼びかけたのですが、

敵は自動小銃で応戦してきました。

放っておくと味方に死傷者が出るので、北本隊長は遂に三方からの攻撃を命じ、

撃ち合いはわずか20分で終了しました。

小屋の中にはオーストラリア兵一人と、残りは全員土民の憲兵の6名の屍体がありました。

相手が交戦に出たわけが飲み込めた。

征服者というものは敵への恐怖におののきながらも、

絶えず強がりを言い、虚勢を張っていなければならない。

この豪州兵も、土人たちの手前、手をあげることができなかったのだろう。

青ざめた屍体の顔に、苦悶の心中が覗いていて、あわれでならなかった。

彼らにも妻があり子供がいるだろうと思うと、罪悪感にこころが痛む。

わたしは兵隊に穴を掘らせ六人の死体を埋葬した。

「戦争なんだ。許してくれよ」

土に埋まっていく射殺屍体の側で手を合わせて冥福を祈っていると、

ラボが訝しそうにたずねた。

「キャプテン。なんでこんな悪い奴に手を合わせて拝むのだ。

こいつらは悪魔だよ」

返答に窮した。

自分で殺しておいてあとで拝むくらいなら、はじめから殺さなければ良いのだ。

わたしは苦し紛れに

「神様はな・・・・」

といってグッと考え、口から出まかせにその場を繕った。

「神様は罪を憎んでも人を憎まないのだ。

彼らには悪魔が乗り移っただけで、死んでしまうと我々と同じただの人間なのだ」

ラエで形ばかりの正月を迎えた日、北本正路中尉は第51師団司令部付から

もう一段上の軍参謀部付に命ぜられました。

そしてさらに迫り来る敵から逃れて、51師団、そして転進の経験のない

第21師団と共にキャリからマダンまで転進することが決まります。

このとき中野学校卒の本職の特殊将校が指揮する謀略隊も加わったのですが、

その理由というのが「今度は北本隊だけでは心細い」というものだったせいで(笑)

北本中尉は彼らにたぎるような敵愾心を覚えます。

こんなところで、という気もしますが、どんな状況でも人間というものは

プライドと競争心などという俗世間の煩悩を捨てきれないようです。

「くそッ、いくら相手が中野学校出だからといって負けてたまるか。

ニューギニアではオレの方が先輩なんだ。

こちらにはラボという百万の味方に匹敵する部下がいる。」

まるで箱根駅伝のアンカーを務めた時のような激しいファイトを燃やし、

北本中尉は独りごちました。

「必ず、勝ってみせる」

今度の転進はサラワケット以上にそそり立った断崖絶壁で、

ツタを命綱にロッククライミングで登ったと思ったら、

次には渓流の鉄砲水で水にさらわれ溺死する兵が相次ぎました。

しかし、一ヶ月かけてマダンに到着した後、今回も北本隊はこの道を取って返し、

単独では降りられなくなって山中に残されていた「遅留兵」を回収に行きました。

食料と医薬品を担いで山中に戻り、さらに一ヶ月をかけて捜索したのです。

鉄砲水に恐れおののきながらただ死の訪れるのを待っていた遅留兵たちは、

「仏の北本隊が来た」と手を合わせて彼らを拝みました。

この捜索によって700名が捨てるはずの命を救われました。

しかし、北本隊長にとって、生涯の痛恨事となる出来事も起こります。

最初の「北本マラソン部隊」のメンバーだった杉本衛生兵は、

この転進で遅留兵となってしまい、捜索に来た北本中尉に発見された時にはすでに

ボーイング(死臭を嗅いで飛来するハエ)に集られている状態でした。

「隊長殿、私はもうダメです。

まだ元気のありそうな兵を助けてやってください」

「バカ言え、貴様と俺は苦労を分かち合った仲じゃないか。

元気を出せ。俺の肩に掴まれ。マダンまで行こう、皆待ってるぞ」

薬を飲ませ担ぎ起こした杉本衛生兵の目には涙が光っていました。

「バカだなあ貴様は・・・しっかりせんか。もう安心だぞ」

「すまんです」

そのとき北本中尉は急に小用を催しました。

杉本衛生兵に待つように言いのこし岩陰で用を足していると、

「パーン」

小銃の音がしました。

「しまった」

駆け戻るとそこには息の絶えた杉本衛生兵の骸が、小銃を手にして横たわっていました。

すでに冷たくなった顔に頬ずりしながら、北本隊長はさめざめと泣きました。

そして4月。

師団はさらに第三の転進を迫られます。

このときの日本軍の転進を日本国内で例えるなら、

『東京から京都、大阪方面に戦闘に出かけ、敗退、歩行にて帰り、

東京も危ないので仙台から盛岡まで歩いて移動するようなもの』

だったことになります。

今回の転進も300キロの距離になんなんとしていました。

しかもその道は行けども行けども乾いた土がなく野営すらできない湿地帯。

そんな中でも北本隊は物質の調達をし、情報の収集、橋作り、落伍者の収容という

余分な仕事まで手掛けて八面六臂の活躍でした。

北本隊なくしてこの作戦の成功はあり得ませんでしたが、

結果的に常識では不可能とされた行軍が成功したのは、なんといっても

何度も難関の険を越えてきたと言う自信が、将兵たちに希望を与えていたからだと北本氏は言います。

そして次の転進先では中野学校出の特殊将校を差し置いて、偵察・斥候の白羽の矢が立ち、

その下命に、

「男子の本懐これにすぐるものなし」

と欣喜雀躍とするのでした。

きっとこのときは中野学校卒に勝った!と思ったに違いありません。

しかし、そんな北本隊長も、このとき日本が急激に敗戦に向かって

歩みを進めていっているとは、夢にも思っていなかったのです。

最終回に続く。