高速バスで那須へ旅に出ます。

JR新宿駅南口改札口から直結で「パスタ新宿・乗車場所」へ。

新宿を午後1時出発~那須高原の目的地には午後4時過ぎ「新宿ー池袋ー王子ー首都高ー外環自動車道ー東北自働車道ー川口ー浦和ー岩槻

久喜ー加須ー羽生ー館林ー佐野藤岡ー栃木ー都賀西方ー鹿沼ー宇都宮ー上河内ー矢板ー西那須野塩原―那須ー那須街道へバスで。

「東北自動車道」

は、1987年の昭和62年9月ー 川口JCT - 浦和IC間が開通により全線開通し川口JCTで首都高速川口線と接続。平成4年に、 羽生IC開通・平成11年、 鹿沼IC - 大谷PA間6車線化、大谷PA - 宇都宮IC間も6車線化。

平成14年、 浦和IC(川口方面)出入口開通・平成21年、 黒磯板室IC開通・ 佐野SAスマートIC、上河内SAスマートICへの福島方面出入口追加され、

那須高原SAスマートICへの福島方面出入口追加の連結し、平成23年、 東北地方太平洋沖地震の影響で路線が大きな損傷を受け、川口JCT - 碇ヶ関IC間で通行止め、4月10日 、 応急復旧工事を終え、全線開通。

2012年3月、東日本大震災の復興支援として、白河IC - 安代ICは全日全車種、安代IC - 青森ICは土・日・祝日の普通車・軽自動車等(ETC搭載車限定)で無料措置を実施し、北海道・東北を結ぶ重要幹線道路に。

バスタ新宿待合所

高速バスの椅子が固く乗り心地は悪い。車窓から外を見ていると、30年前以上の仙台赴任時代を思い出していた。

その時を自分史に書いている。

私が、仙台に転勤してから、一年目のこと。冬のボーナスの時期であったから12月10日前後であろう。

金曜日の夜、郡山からそのまま我が家に帰った。仙台はそのころまだ新幹線が開通してなく、上野から4時間かかった。

月1回は、自宅の荻窪へ家族に会うために帰るようにしていた。

その年は、東北は、雪も無く穏やかな12月で、販売車もまだ普通タイヤで、スパイクタイヤは、後部座席に乗せていた。

そろそろ変えなくてはと思っていたが普通タイヤのまま帰郷し、自宅に午後9時ごろ着いた。

久しぶりに家族と会い土曜日は、近くのレストランで外食。翌日も洗濯物とアパートで足りない物を揃え、夕食の弁当をもって午後2時ごろ家を出た。

大体このようなパターンの生活であった。

その日の東京は暖かい、上着もつけずワイシャツ1枚で我が家を出た。翌月曜日には朝礼があり本社の部長も来る予定になっていた。

得意先にもアポイントをとっている。今頃部長たちも汽車で仙台に向かっている頃であろうと想像しながら東北高速道に入った。

道は空いていた、日曜日の夕方東北方面に行くのはそういない。

スピードを上げ気持ちよく栃木インター、宇都宮インター、と過ぎ、那須パーキングエリヤで休んだ。

時計を見ると4時を指していた。仙台まであと2時間ぐらいだから遅くも7時ごろには着くだろうと思いながら出発した。

何か普段と違っていた、逆コースの上りが1台も走ってこない。

外は風が出てきたようでハンドルが重たくなってきた。車内の温度は急に下がり、暖房の効きが悪く、今まで脱いでいた寒いので背広を着た。

那須の山々は、真っ白であった。

私は、雪景色の山が好きだ。立体感が出て大きく神秘的に見える。

白河の手前辺りからパラパラと雪がフロントガラスに当たりだした。

もしかするとこの先雪が降って普通タイヤではだめだとスパイクタイヤに取り替えた。

それから10kほど行く間に、1台2台と立ち往生している車があった。

その車を横目で目ながら明日の仕事のこともあり前進していった。

だが雪はどんどん降ってきた。

そのうち吹雪となり横殴りに成ってきた。

もう前方は2-3m先しか見えなくなっていた。

ワイパーが利かなくなりフロントガラスは氷、白い幕になった。

当然除雪はされておらず、トラックの残したタイヤのワダチ跡のみが頼り。道は凸凹で20k以上出すと上下に弾みスピードを出せない。

15k・で走行していると、運悪く、大型トレラーが後部について来た。

ライトを上に向けぴったりつけクラクションをやたらに鳴らした。

進路も変えられず、止めることも出来ず前方は見えず、暖房も効かず、如何することも出来ない。

後ろは無視してそのまま15kで進んだ。

高速の1―2kmの長いのには驚いき、走れど走れど白河、15kのスピードで一夜を走り続けた。

外が明るくなりだした頃、やっと郡山ICに着いた。

先ずインターを降り一番近いホテルに飛び込んだ。

その時空は青空で、朝日が眩しかった。

時計を見ると午前6時を指していた。

上司に事情を話し、その日は、会社を休んだ。

そのときの緊張で胃潰瘍に。(完治するまで4年間を苦しんだ)

バスタ新宿待合所

那須行きバス乗車

「足立区・荒川」

「伊奈 忠治」 江戸時代初期の代官頭。

武蔵小室藩主・伊奈忠次の次男。通称は半十郎。

勘定方を勤めていたが、父の没後、跡を継いでいた兄・忠政が元和4年の1618年、34歳で若さで没し、嫡男・忠勝が8歳の幼少であった。

家督は忠勝が、関東代官職は27歳の忠治が継ぎ、関東代官となる前から幕府に勘定方として出仕しており、武蔵国赤山(現在の埼玉県川口市赤山)に既に七千石で赤山城を拝領していたため、兄の配下だった代官の多くが忠治の家臣となったという。

忠治は、父、兄の仕事を引き継いで関八州の治水工事、新田開発、河川改修を行い、荒川開削、江戸川開削に携わった。

江戸初期における利根川東遷事業の多くが忠治の業績であり、鬼怒川と小貝川の分流工事や下総国、常陸国一帯の堤防工事などを担当した。

なお、この業績を称えて忠治を祀った伊奈神社が、福岡堰(現在の茨城県つくばみらい市北山)の北東、つくば市真瀬にある。

旧筑波郡伊奈町の町名は忠治に由来する。

父の忠次も埼玉県北足立郡伊奈町の町名の由来となっており、親子2代で地名の由来となった珍しい例であると云う。

埼玉県甲武信ヶ岳(2475m)の真の沢が源流、赤沢と合流から「荒川」に。

秩父山地のV字状谷・寄居町で関東平野を南流足立区から隅田川ー東京湾に注いでいるが、本来は、関東平野に出て扇状地を形成していた。下流部の流路は、現在の元荒川の川筋であった。

洪水対策・耕地化のため、1629年「伊奈忠治」によって熊谷市で締め切り、瀬替えされー入間川につなげて現在に。

北区の「岩淵水門」から21km下流の荒川放水路(現在の本流)は、大正13年人工的に掘削された河川で、隅田川流路に。

埼玉県の農業用水に使われ、秋ヶ瀬水堰から朝霞水路は、朝霞浄水場にひかれている。(都の上水の4分の1)

高速バスは、埼玉県羽生市で利根川を渡り「栃木県の館林・佐野市」と順調に走行、一時休憩場の「佐野SA]へ、

栃木県は、関東地方の北部内陸県、東から西に、東部は八溝山地・西部に帝釈山地・南北に延びる中央平地の三分され、八溝は、丸みの山並みで

那珂川水系の小谷が発達・西部は、谷深く山険しい関東の秘境で奥日光は知られている・中央平地は福島県内陸と連続し、古来から東北の通路、

県は、冬「那須おろし・男体おろし」の空っ風が吹き降りて降雪がかなりである。

7・8月は、雷雨が多く全国有数県、が雷雨は、夏農作物に恵みを。(雷電神社多い)

940年「藤原秀郷」・平将門を討つー下野守に就任 1901年「田中正造」鉱毒被害を明治天皇に直訴

1973年足尾銅山閉山。 1982年東北新幹線 大宮ー盛岡間開通した。

「佐野SA]

佐野市は、県南西 古代・中世の「佐野荘」が。

万葉集、「下毛野美可母の山の小楢のすま麗し児ろは誰が持たむ」-三毳山(225m)がある。和泉式部集・枕草子にも「佐野の舟橋」が

「山本有三」 明治20年ー昭和49年の大正・昭和小説家で劇作家で政治家(文化勲章受章)

極貧の家に生れた愛川吾一は、貧しさゆえに幼くして奉公に出される。

やがて母親の死を期に、ただ一人上京した彼は、苦労の末、見習いを経て文選工となってゆく。

厳しい境遇におかれながらも純真さを失わず、経済的にも精神的にも自立した人間になろうと努力する吾一少年のひたむきな姿。

「路傍の石」から。

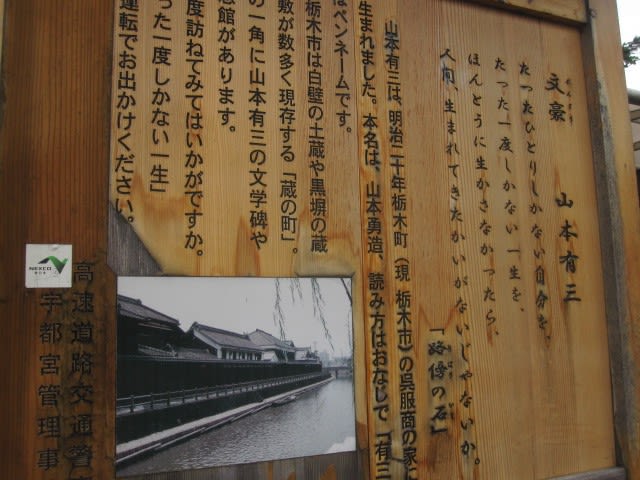

栃木市に、山本有三ふるさと記念館・蔵の街が。平安時代は、下野国の中心地(国庁跡が)

栃木都賀JCT・PAー鹿沼ー宇都宮ー那須へ

昭和47年東北自動車道一部開通

1972年の昭和47年頃は、米・ニクソン大統領が初の中国訪問・田名角栄「日本列島改造論」発表・日中共同声明に調印・横井庄一軍曹グアム島で救出

連合赤軍浅間山事件・パンダのカンカンとランラン上野動物園到着11月公開。

JR新宿駅南口改札口から直結で「パスタ新宿・乗車場所」へ。

新宿を午後1時出発~那須高原の目的地には午後4時過ぎ「新宿ー池袋ー王子ー首都高ー外環自動車道ー東北自働車道ー川口ー浦和ー岩槻

久喜ー加須ー羽生ー館林ー佐野藤岡ー栃木ー都賀西方ー鹿沼ー宇都宮ー上河内ー矢板ー西那須野塩原―那須ー那須街道へバスで。

「東北自動車道」

は、1987年の昭和62年9月ー 川口JCT - 浦和IC間が開通により全線開通し川口JCTで首都高速川口線と接続。平成4年に、 羽生IC開通・平成11年、 鹿沼IC - 大谷PA間6車線化、大谷PA - 宇都宮IC間も6車線化。

平成14年、 浦和IC(川口方面)出入口開通・平成21年、 黒磯板室IC開通・ 佐野SAスマートIC、上河内SAスマートICへの福島方面出入口追加され、

那須高原SAスマートICへの福島方面出入口追加の連結し、平成23年、 東北地方太平洋沖地震の影響で路線が大きな損傷を受け、川口JCT - 碇ヶ関IC間で通行止め、4月10日 、 応急復旧工事を終え、全線開通。

2012年3月、東日本大震災の復興支援として、白河IC - 安代ICは全日全車種、安代IC - 青森ICは土・日・祝日の普通車・軽自動車等(ETC搭載車限定)で無料措置を実施し、北海道・東北を結ぶ重要幹線道路に。

バスタ新宿待合所

高速バスの椅子が固く乗り心地は悪い。車窓から外を見ていると、30年前以上の仙台赴任時代を思い出していた。

その時を自分史に書いている。

私が、仙台に転勤してから、一年目のこと。冬のボーナスの時期であったから12月10日前後であろう。

金曜日の夜、郡山からそのまま我が家に帰った。仙台はそのころまだ新幹線が開通してなく、上野から4時間かかった。

月1回は、自宅の荻窪へ家族に会うために帰るようにしていた。

その年は、東北は、雪も無く穏やかな12月で、販売車もまだ普通タイヤで、スパイクタイヤは、後部座席に乗せていた。

そろそろ変えなくてはと思っていたが普通タイヤのまま帰郷し、自宅に午後9時ごろ着いた。

久しぶりに家族と会い土曜日は、近くのレストランで外食。翌日も洗濯物とアパートで足りない物を揃え、夕食の弁当をもって午後2時ごろ家を出た。

大体このようなパターンの生活であった。

その日の東京は暖かい、上着もつけずワイシャツ1枚で我が家を出た。翌月曜日には朝礼があり本社の部長も来る予定になっていた。

得意先にもアポイントをとっている。今頃部長たちも汽車で仙台に向かっている頃であろうと想像しながら東北高速道に入った。

道は空いていた、日曜日の夕方東北方面に行くのはそういない。

スピードを上げ気持ちよく栃木インター、宇都宮インター、と過ぎ、那須パーキングエリヤで休んだ。

時計を見ると4時を指していた。仙台まであと2時間ぐらいだから遅くも7時ごろには着くだろうと思いながら出発した。

何か普段と違っていた、逆コースの上りが1台も走ってこない。

外は風が出てきたようでハンドルが重たくなってきた。車内の温度は急に下がり、暖房の効きが悪く、今まで脱いでいた寒いので背広を着た。

那須の山々は、真っ白であった。

私は、雪景色の山が好きだ。立体感が出て大きく神秘的に見える。

白河の手前辺りからパラパラと雪がフロントガラスに当たりだした。

もしかするとこの先雪が降って普通タイヤではだめだとスパイクタイヤに取り替えた。

それから10kほど行く間に、1台2台と立ち往生している車があった。

その車を横目で目ながら明日の仕事のこともあり前進していった。

だが雪はどんどん降ってきた。

そのうち吹雪となり横殴りに成ってきた。

もう前方は2-3m先しか見えなくなっていた。

ワイパーが利かなくなりフロントガラスは氷、白い幕になった。

当然除雪はされておらず、トラックの残したタイヤのワダチ跡のみが頼り。道は凸凹で20k以上出すと上下に弾みスピードを出せない。

15k・で走行していると、運悪く、大型トレラーが後部について来た。

ライトを上に向けぴったりつけクラクションをやたらに鳴らした。

進路も変えられず、止めることも出来ず前方は見えず、暖房も効かず、如何することも出来ない。

後ろは無視してそのまま15kで進んだ。

高速の1―2kmの長いのには驚いき、走れど走れど白河、15kのスピードで一夜を走り続けた。

外が明るくなりだした頃、やっと郡山ICに着いた。

先ずインターを降り一番近いホテルに飛び込んだ。

その時空は青空で、朝日が眩しかった。

時計を見ると午前6時を指していた。

上司に事情を話し、その日は、会社を休んだ。

そのときの緊張で胃潰瘍に。(完治するまで4年間を苦しんだ)

バスタ新宿待合所

那須行きバス乗車

「足立区・荒川」

「伊奈 忠治」 江戸時代初期の代官頭。

武蔵小室藩主・伊奈忠次の次男。通称は半十郎。

勘定方を勤めていたが、父の没後、跡を継いでいた兄・忠政が元和4年の1618年、34歳で若さで没し、嫡男・忠勝が8歳の幼少であった。

家督は忠勝が、関東代官職は27歳の忠治が継ぎ、関東代官となる前から幕府に勘定方として出仕しており、武蔵国赤山(現在の埼玉県川口市赤山)に既に七千石で赤山城を拝領していたため、兄の配下だった代官の多くが忠治の家臣となったという。

忠治は、父、兄の仕事を引き継いで関八州の治水工事、新田開発、河川改修を行い、荒川開削、江戸川開削に携わった。

江戸初期における利根川東遷事業の多くが忠治の業績であり、鬼怒川と小貝川の分流工事や下総国、常陸国一帯の堤防工事などを担当した。

なお、この業績を称えて忠治を祀った伊奈神社が、福岡堰(現在の茨城県つくばみらい市北山)の北東、つくば市真瀬にある。

旧筑波郡伊奈町の町名は忠治に由来する。

父の忠次も埼玉県北足立郡伊奈町の町名の由来となっており、親子2代で地名の由来となった珍しい例であると云う。

埼玉県甲武信ヶ岳(2475m)の真の沢が源流、赤沢と合流から「荒川」に。

秩父山地のV字状谷・寄居町で関東平野を南流足立区から隅田川ー東京湾に注いでいるが、本来は、関東平野に出て扇状地を形成していた。下流部の流路は、現在の元荒川の川筋であった。

洪水対策・耕地化のため、1629年「伊奈忠治」によって熊谷市で締め切り、瀬替えされー入間川につなげて現在に。

北区の「岩淵水門」から21km下流の荒川放水路(現在の本流)は、大正13年人工的に掘削された河川で、隅田川流路に。

埼玉県の農業用水に使われ、秋ヶ瀬水堰から朝霞水路は、朝霞浄水場にひかれている。(都の上水の4分の1)

高速バスは、埼玉県羽生市で利根川を渡り「栃木県の館林・佐野市」と順調に走行、一時休憩場の「佐野SA]へ、

栃木県は、関東地方の北部内陸県、東から西に、東部は八溝山地・西部に帝釈山地・南北に延びる中央平地の三分され、八溝は、丸みの山並みで

那珂川水系の小谷が発達・西部は、谷深く山険しい関東の秘境で奥日光は知られている・中央平地は福島県内陸と連続し、古来から東北の通路、

県は、冬「那須おろし・男体おろし」の空っ風が吹き降りて降雪がかなりである。

7・8月は、雷雨が多く全国有数県、が雷雨は、夏農作物に恵みを。(雷電神社多い)

940年「藤原秀郷」・平将門を討つー下野守に就任 1901年「田中正造」鉱毒被害を明治天皇に直訴

1973年足尾銅山閉山。 1982年東北新幹線 大宮ー盛岡間開通した。

「佐野SA]

佐野市は、県南西 古代・中世の「佐野荘」が。

万葉集、「下毛野美可母の山の小楢のすま麗し児ろは誰が持たむ」-三毳山(225m)がある。和泉式部集・枕草子にも「佐野の舟橋」が

「山本有三」 明治20年ー昭和49年の大正・昭和小説家で劇作家で政治家(文化勲章受章)

極貧の家に生れた愛川吾一は、貧しさゆえに幼くして奉公に出される。

やがて母親の死を期に、ただ一人上京した彼は、苦労の末、見習いを経て文選工となってゆく。

厳しい境遇におかれながらも純真さを失わず、経済的にも精神的にも自立した人間になろうと努力する吾一少年のひたむきな姿。

「路傍の石」から。

栃木市に、山本有三ふるさと記念館・蔵の街が。平安時代は、下野国の中心地(国庁跡が)

栃木都賀JCT・PAー鹿沼ー宇都宮ー那須へ

昭和47年東北自動車道一部開通

1972年の昭和47年頃は、米・ニクソン大統領が初の中国訪問・田名角栄「日本列島改造論」発表・日中共同声明に調印・横井庄一軍曹グアム島で救出

連合赤軍浅間山事件・パンダのカンカンとランラン上野動物園到着11月公開。