10月2、3日で、秋の尾瀬沼~尾瀬ヶ原と、その周辺を歩いてきました。

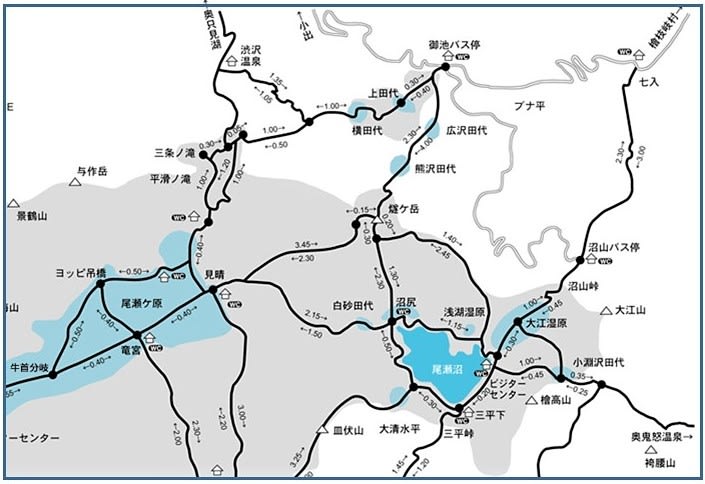

今回は福島県桧枝岐村の御池(みいけ)駐車場に車を停め、沼山峠までバスで移動。そこから大江湿原を通って尾瀬沼湖畔に入りました。

これまで尾瀬沼湖畔へは群馬県側の大清水から三平峠を経ての入山ばかりで、福島県側から入るのは初めてでした。

今年7月に新装移転した尾瀬沼ビジターセンターに立ち寄り、長蔵小屋の前の湧水をいただいて、尾瀬沼の南岸をぐるっと回って北側の沼尻へ。そこから沼尻川のせせらぎを聴きながら歩き、尾瀬ヶ原の見晴に入りました。見晴キャンプ場でのテント泊は、5月、6月に続いて今年3回目となりました。

2日目は尾瀬ヶ原を北に歩き、うさぎ田代近くの分岐にザックをデポし三条ノ滝へ。戻って、横田代、上田代などを経て、御池駐車場へ戻りました。

ちょうど、燧ヶ岳の周りを一周したコースになりました。

さあ、それでは歩いた順に、尾瀬の風景と見かけた植物をご覧いただきましょう。

この電気バスで御池から沼山峠まで行きました。

バスを降りた6時50分にはまだ雨が残っていましたが、休憩所で20分ほど待つ間に雨は上がりました。

雨に濡れた木道はよく滑ります。ゆっくり時間をかけて大江湿原まで歩きました。

沼山峠を越えて大江湿原に着くまでに、よく目についたのがムシカリ(オオカメノキ)とナナカマドの紅葉と果実でした。

いくつか写真を撮りましたので、ご覧ください。

■ムシカリ(オオカメノキ、スイカズラ科ガマズミ属)

■ナナカマド(バラ科ナナカマド属)

その他の植物についても挙げておきます。

■シラタマノキ(ツツジ科シラタマノキ属)

■ゴゼンタチバナ(ミズキ科サンシュユ属)

大江湿原に着いた頃には青空が出ていました。草紅葉の湿原の中を歩いていきます。

尾瀬沼が見えてきました。沼の向こうに見えるのは笠ヶ岳のようです。

そして、大江湿原のシンボル、三本カラマツです。この写真をシリーズ第1回の表紙にしました。

沼山峠同様、大江湿原でも花はほとんど咲いていませんでした。その中で見かけた貴重な花です。

■エゾリンドウ(リンドウ科リンドウ属)

さて、シリーズ第1回はこれでお仕舞いです。第2回では尾瀬沼の周りを沼尻まで歩きます。

台風一過 秋の尾瀬沼~尾瀬ヶ原を散策(その②)へ続きます。