東武線館林駅一つ手前の 茂林寺駅から10分 文福茶釜の寺として知られる茂林寺を訪ねてみました。

茂林寺駅を降りて・・・すぐに案内の看板が・・・タヌキ三匹が案内

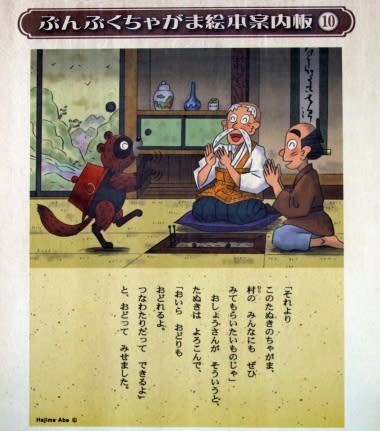

・・・・・ぶんぶくちゃがまが絵本案内版・・・・・・・再話/絵 あべはじめ

むかし、むかし、上野国館林に、茂林寺というお寺・・・・

茂林寺のお宝「分福茶釜」へ、絵本案内板を辿って

ある日 道具屋さんが 村の道を歩いていると、タヌキが 罠にかかってしまっていました。道具屋さんは可哀想と思って、罠から そっとはずしてやりました。タヌキは 傷ついた足をひきひき 草むらの中へ逃げていきました。

それから しばらくたったある日、道具屋さんは同じ道で捨てられてる茶釜を見つけました。”まだ 使えそうなのに 勿体ない” 家にもって帰って綺麗に洗い、磨いてみると、りつぱな茶釜になりました。

“そうだ 茂林寺の和尚さんが、千人法会の時に もてなす為に、湯を沸かす茶釜が ないって困っていってたな。この茶釜は 大きいから届けてあげよう”和尚さんは りつぱな茶釜を 見て 大喜び高いお金で 茶釜を引き取ってくれました。

千人法会の日は大忙し。茶釜は 大活躍 どんどん お茶を入れても、茶釜のお湯は 少しも減りません。 後から 後から お湯が沸いてくれるので、和尚さんは 大助かり。不思議な事もあるものだ

こ

こ

その夜、和尚さんが眠っていると、茶釜の 置いてある部屋から怪しげな 物音がしました。そつと のぞいてみると、なんと、茶釜がタヌキに ばけているのでは、ありませんか。和尚さんは びっくり。腰をぬかしてしまいました。

和尚さん、やっとの事で みんなを呼びに行って 部屋に戻ると茶釜は元の茶釜に戻って、こそりとも 音もしない。「和尚さん 夢でも見たんでしょう」みんなは和尚さんの話を 信じませんでした。

次の日 和尚さん 道具屋さんを 読んで、夕べ 見た事を 話しました。「後から後から 湯が沸くし、やはり この茶釜は 気味がわるい。いっそ 壊してしまおうか」タヌキは話しをきいて、あわてて 頭をだし 手足をだして、飛び上がりました。それを見た 和尚さんも道具屋さんもびっくり。

「ごめんなさい。助けてもらった 道具屋さんに 恩返しがしたかった だけです。ずつと 縮こまっていたので 体が 凝ってしまい、手足を伸ばしたら、和尚さんに 見つかってしまいました」タヌキは和尚さんに謝りました。所で 和尚さんは怒る所か 大笑い。「あっぱれな タヌキの茶釜ではないか。千人法会上手くいったし、わしは 大満足じゃ」

「それより このタヌキの茶釜、村のみんなにも ぜひ みてもらいたいものじゃ」和尚さんが そういうと タヌキは 喜んで 「おいら 踊りも 踊れるよ。綱渡りだって 出来るよ」と踊って 見せました。

お寺の 境内に 演芸場が 出来ました。「テンツク テンテン タヌキの 綱渡り。踊りに 宙返り。みんなおいで」お寺の小僧さんたちが、太鼓を叩きながら 村中を廻りました。

演芸場は大入り満員。笛や太鼓の音に合わせて、タヌキの茶釜が登場しました。タヌキは踊りながら綱の上で宙返り。お客さんは大喜び。タヌキの茶釜は大人気。遠くの町や村からも 毎日毎日 沢山の人が見物にきました。

タヌキの茶釜のおかげで 沢山のお金が入りました。和尚さんは、そのお金で村の為に橋を作ったり堤防を作ったりしまいましたそして和尚さんは “みんなに福を分けられた”と タヌキの茶釜を「分福茶釜」となずけました。むかしむかしの物語。今では この茶釜 お寺で静かに眠っています。でも、たまに夜中に手足をだして あたりをちょこちょこ歩くそうですよ。

・・・・終わり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

茂林寺参道商店街でタヌちゃんが迎えてくれました

茂林寺境内の中へ入ります

茂林寺境内では 可愛いタヌちゃんが迎えてくれました。

ズラッ~ト 並んだ たぬちゃん 愛嬌たっぷりです。

22体のユーモラスなタヌちゃんです。一部だけ紹介します。

「一番は かく きんげんな 初笑い」 「やや少し 化け残したり安居前し」

「盆僧となる 墨染の 化け切れず」 「新酒にて候 酒癖出でぬ」

「狐時さ 大年の夜も福分」 「どんじりにして大狸 年越す」

守鶴堂

守鶴堂には、沢山のタヌキが・・・供えられています。

拝観料 300円払って

メインのお宝 「文福茶釜」 です。

これが元亀元年(1570年)に、守鶴が一夜の内に、持ってきたといわれる茶釜

茶釜は不思議な事にいくら~湯を汲んでも~ お湯が無くならない不思議な茶釜だそうで守鶴はこの茶釜の湯で喉を潤す者は、開運出世・寿命長久等、八つの功徳に授かると言いました。

ぶんぷく茶釜の映画の写真 フランキー堺など