白坂慎太郎先生の哲学入門

第53回は、ソシュール 言語学 です。

ここから https://www.youtube.com/watch?v=gt_dJvLKHPk

ソシュール(1857年 - 1913年)はスイスの言語学者です。ライプチヒ,ベルリン両大学で印欧比較言語学を学びました。

パリの高等学術研究所で比較言語学、のちジュネーブ大学で比較言語学、サンスクリット学を担当し、フランコ・スイス学派やジュネーブ学派の基を築きました。

ソシュールは、これまで見てきた世界を大きく変える考え方です。

ソクラテス以降、理性は言葉でした。

ギリシャの教師(ソフィスト)は、説得術を教えていました。

それを問答法で批判したソクラテスも、言葉によって思考していました。

実は、それ以後のプラトン、アリストテレス、以降の二千数百年は、言葉=理性でした。

しかし、

言葉が全てを表現できれば、人は主体性を保つことができます。

しかし実際には、

これはよく分かります。

ソシュールは、「話す」を2段階に分けます。

まずは、脳の中の社会制度としての「言語」があります。それがあって、「発話」「話す」になるのです。

これもその通りです。

例えば、素粒子レベルで語れば、人も、カメラも、バナナも、すべて原子核と電子です。区別できません。

元素レベルで見ると、炭素や酸素、水素、鉄、等と分けることができますが、人とカメラとバナナは区別できません。

「人」「カメラ」「バナナ」という言葉があって、事物を切り分けて、差異を発生しているのです。

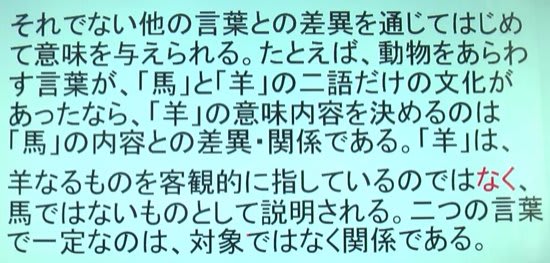

例えば、動物が「馬」と「羊」という言葉しかなかったとしたら、「馬」以外は、すべて「羊」になるのです。

この場合、「羊」を客観的に表すのではなく、馬でないという関係のみを表しているのです。

実際にありました。

「和色大図鑑」には、日本の伝統色465色の色名が記載されています。

たとえば、私が「むらさき」と読んでいる色だけで、10種類以上の名前があり、区別されているのです。

しかし古代には、

暗い色は「黒い」

明るい色は「赤い」

薄い色は「白い」

それ以外の淡い色は「青い」でした。

新緑を見ても「青い」、信号機も「青い」と、今もその名残が残っています。

ある地方では、「黄色」も「青い」というそうです。

これは万葉集を見るとわかります。

色として出てくるのはこの4色のみで、「あかし」「あをし」「しろし」「くろし」だけなのです。

これが形容詞となって「い」がついたのです。

言葉がないので、色の区別も亡かったのです。

これが、未分化の世界が、言葉によって分化されるということなのです。

こうした分け方、分類の仕方を、社会の中で他者と共有していく過程をつうじて成立するのが、社会制度としての言語なのです。

ソシュールは、

言葉という構造(システム)そのものを研究に対象としているのです。

その通りですね。

不完全な言葉で、全てを表そうとしてること自体無理があります。

納得です。

次回は、巨人 ウィトゲンシュタインです。

第53回は、ソシュール 言語学 です。

ここから https://www.youtube.com/watch?v=gt_dJvLKHPk

ソシュール(1857年 - 1913年)はスイスの言語学者です。ライプチヒ,ベルリン両大学で印欧比較言語学を学びました。

パリの高等学術研究所で比較言語学、のちジュネーブ大学で比較言語学、サンスクリット学を担当し、フランコ・スイス学派やジュネーブ学派の基を築きました。

ソシュールは、これまで見てきた世界を大きく変える考え方です。

ソクラテス以降、理性は言葉でした。

ギリシャの教師(ソフィスト)は、説得術を教えていました。

それを問答法で批判したソクラテスも、言葉によって思考していました。

実は、それ以後のプラトン、アリストテレス、以降の二千数百年は、言葉=理性でした。

しかし、

言葉が全てを表現できれば、人は主体性を保つことができます。

しかし実際には、

これはよく分かります。

ソシュールは、「話す」を2段階に分けます。

まずは、脳の中の社会制度としての「言語」があります。それがあって、「発話」「話す」になるのです。

これもその通りです。

例えば、素粒子レベルで語れば、人も、カメラも、バナナも、すべて原子核と電子です。区別できません。

元素レベルで見ると、炭素や酸素、水素、鉄、等と分けることができますが、人とカメラとバナナは区別できません。

「人」「カメラ」「バナナ」という言葉があって、事物を切り分けて、差異を発生しているのです。

例えば、動物が「馬」と「羊」という言葉しかなかったとしたら、「馬」以外は、すべて「羊」になるのです。

この場合、「羊」を客観的に表すのではなく、馬でないという関係のみを表しているのです。

実際にありました。

「和色大図鑑」には、日本の伝統色465色の色名が記載されています。

たとえば、私が「むらさき」と読んでいる色だけで、10種類以上の名前があり、区別されているのです。

しかし古代には、

暗い色は「黒い」

明るい色は「赤い」

薄い色は「白い」

それ以外の淡い色は「青い」でした。

新緑を見ても「青い」、信号機も「青い」と、今もその名残が残っています。

ある地方では、「黄色」も「青い」というそうです。

これは万葉集を見るとわかります。

色として出てくるのはこの4色のみで、「あかし」「あをし」「しろし」「くろし」だけなのです。

これが形容詞となって「い」がついたのです。

言葉がないので、色の区別も亡かったのです。

これが、未分化の世界が、言葉によって分化されるということなのです。

こうした分け方、分類の仕方を、社会の中で他者と共有していく過程をつうじて成立するのが、社会制度としての言語なのです。

ソシュールは、

言葉という構造(システム)そのものを研究に対象としているのです。

その通りですね。

不完全な言葉で、全てを表そうとしてること自体無理があります。

納得です。

次回は、巨人 ウィトゲンシュタインです。