美濃路・清州宿-8-

2025年1月12日(土)、愛知ウォーキング城巡りクラブ(AWC) 「美濃路・清州宿」へ行ってきました。 講師は、七種英康先生です。その様子を、9回にわたって紹介します。今日はその8回目です。

今回訪問したところです。

第8回は、A 清州公園です。

上のA・Bあたりを拡大してみます。

以前に紹介した古図です。

現在の図と同縮尺で並べてみましょう。

清州公園は、当時の本丸とほぼ一致しています。

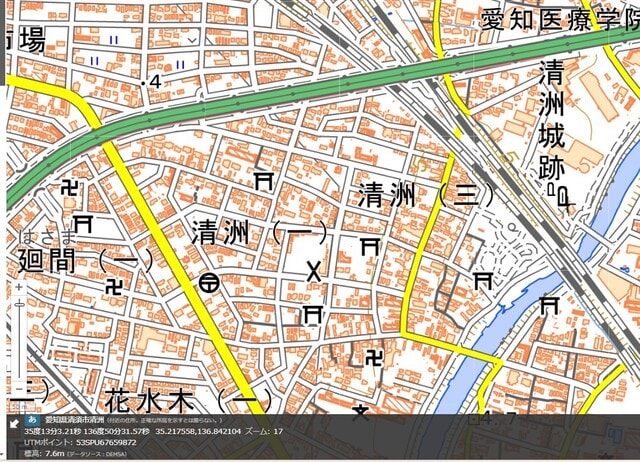

地理院地図で高さを調べてみましょう。+ の高さが左下に出ます。

天守があったあたり(史跡の地図記号の右下の+)は、現在 7.6m です。

内堀があったあたりは、

現在、2.4m です。

埋め立ててあるとは思いますが、それでも、5.2m の差があります。

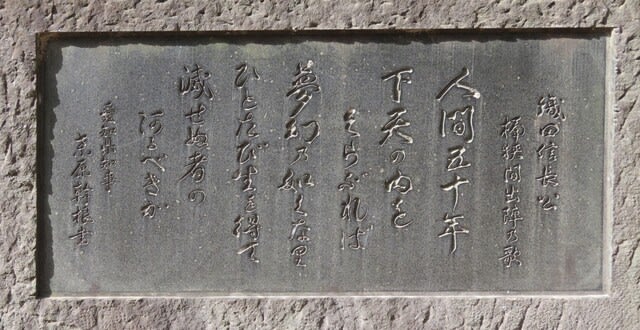

織田信長・濃姫像です。本丸の南端あたりです。

清州公園の説明です。

文字起こししてみましょう。

清洲公園の概要

この公園は、「清洲村古城地図」(旧尾張藩文庫・名古屋市蓬左文庫蔵)により、清洲城本丸・天守台の地域(東西四十間半・南北百一間半)を包含する約五千坪(16,500㎡)を保存し、織田信長公顕彰を目的として大正11年に開園されたものである。

清洲城の沿革は、公園北端(東海道本線北側)天守台址に掲示してあるが、1609(慶長14)年徳川家康が尾張藩都を清洲から名古屋に移すことをきめ、名古屋城郭と城下町の造成工事に着手し、同15年より18年までの間に名古屋城の竣工と、清洲城下の町々・家々の新築移転がほぼ完了(清州越し)清洲城は取り壊された。

尾張の中心都市であった清州は、1478(文明10)年以来130年にわたる華やかな歴史の幕を引いて名古屋に生まれ変わったのである。

当時の臼引歌が残っている。

「思いがけない名古屋ができて 花の清洲は野となろう」

やがて清州の旧市街地は逐次清洲新田として開発され、清洲城天守台址233坪(770㎡)の地のみは、尾張藩が清洲城址として保存し、明治以来宮内省付属地とされ、現在は県有地となっている。

明治19年4月には当公園内を貫いて東海道本線が敷設された。

1918(大正7)年織田信長公への贈位を記念して、清洲公園建設が清洲町により計画され、設計を林学博士本田静六・田村剛両氏に依頼し、用地5634坪(18,592㎡)を買収、

大正9年県費補助事業として着工、同10年工事完了、同11年開園した。公園樹木は町内有志の寄付によるものであり、公園建設費は48,619円であった。

園内には織田家の木瓜紋を型どった信長池もあり、開園以来西春日井郡随一の公園として、歴史を探訪し、風景を賞する散策の客が多く、公園の内外周辺では、春の摘み草、五條川の舟遊び、魚釣り、夏のほたる狩り、川花火、秋の古城の月見、冬の雪見など風流の余情つきぬものがあった。昭和11年には、故武田鋹太郎氏の寄贈により、26才桶狭間出陣の雄姿を模した信長公銅像(作者 杉浦藤太郎 考証 関保之助)が園内に建てられ、清州のシンボルとなった。

その後、清洲公園の姿は、1963(昭和38)年の東海道新幹線の建設用地にかかったり、昭和47年に始まった清洲西部土地区画整理事業で公園西側が拡張となったり、昭和62年には五條川の改修により土地が買収されたりして大きく変化し、現在は14,343㎡となっている。

平成9・10年の二カ年の整備工事により、当初の清洲公園の姿を生かしつつ、新しい清洲公園に生まれ変わった。

平成11年3月

26才桶狭間出陣の雄姿を模した信長公銅像(作者 杉浦藤太郎 考証 関保之助)

この濃姫像は1992(平成4)年に(株)加藤製作所から寄贈され、2012(平成24)年の清須市誕生7周年を記念して清洲城からここ清洲公園に移設されました。

説明がありました。

夫婦のきずな・立身出生・必勝祈願 パワースポット

始まりの地 ~二人の愛と希望の丘~

織田信長公天下統一の第一歩が、ここ清洲から始まり、幾多の困難を乗り越え、二人の絆や支えあいにより勝利を収めた歴史の地

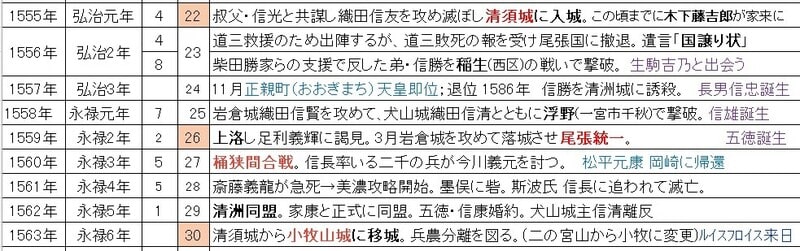

特に、信長の清州時代の年表をまとめてみました。

ここに天守に当たる館がありました。

標高 7.6m です。

清州城の石垣の一部が残されています。実際には、もっと南にありました。

説明です。

文字起こししてみましょう。

石垣を築く位置に溝を掘り、縦方向の枕木を約 0.9m (半間) 間隔で設置します。 胴木の中央には2ヶ所臍(ほぞ)が切られ、この上に横方向の胴木を置き梯子状に組んでいきます。 枕木と胴木の間にれぎは拳大の礫を敷き詰め、 横方向の胴木の前面には胴木を固定するための杭が打ち込まれています。

石垣は五条川に面する軟弱な地盤の上に築かれており、 石垣の崩落を防ぐためにこのような強固な基礎構造が用いられたものです。

胴木の上に据えられた根石は地中に埋められ、その上に石を積み上げていきます。 石組の裏には水はけをよくし、裏側から石垣が崩れないように、裏込めのグリ(栗) 石が詰め込まれています。 残存の石組は根石を含め最大で1.8mの高さです。

使用されている石は濃飛流紋(のうひりゅうもん)岩と呼ばれる石材を主とし、ほとんど手を加えることなく自然の石を積み上げ、石と石の間にはやや小さめの礫(れき)(とも介石・胴(とう)介石)が組込まれています。 いわゆる野面(のづら)積みと呼ばれている技法です。

文字起こししてみましょう。

清洲城は、応永年間(千四百年頃)に、尾張守護職であった斯波義重(しばよししげ)により守護所下津城(現稲沢市)の別郭として築城されたといわれている。その後、文明八年(一四七六)守護所が清洲に移されると、津島などとともに尾張有数の都市として繁栄した。

その後、織田信長、織田信雄(のぶかつ)と城主をかえ、徳川家康の命により慶長十五年(一六一〇) 「清洲越」が始まり、城下の住民や石垣、建物等の大部分が名古屋城へ移され清洲城は廃城となる。

復元された本石垣は、平成八年に河川事業に伴い実施された遺跡調査により、清洲公園前の五条川右岸(現地は下流二〇〇米に銘板 標示)で発見されたもので、清洲越直前の本丸南側の石垣と考えられる。

石垣の基礎は、軟弱な地盤に耐えられる様に松材を用いた「梯子胴木(はしごどうき)」と呼ばれる構造になっており、石材はこの基礎の上に「野面積み」と呼ばれる戦国時代にかけて用いられた技法により積た技法により積まれている。

構造がよくわかります。

野面積みです。

発見された場所です。

動画です。

清洲古城跡公園散策

【桜並木】清洲公園2024年4月上旬

お散歩 清洲古城跡公園 清洲公園 2022.9.10.

正面には大手橋

「きよす」の表記は?

「清須」「清洲」をどう区別?

古くは「清須」の表記が多く後に「清洲」の表記が多くなっています。清州城では、慶長15年(1610年)の『清須越』を境目に清須越以前を「清須」、「清須城」と表記し、それ以降の宿名、町名を「清洲」と表記しているそうです。現在の施設としては「清洲城」として表記しています。

大手門

信長塀(復元)

いよいよ天守閣に入ります。

清州城の内部は明日紹介します。

明日、第9回は清州城、最終回です。

美濃路・清州宿-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9-

このブログでの他のシリーズは・・・

ベトナム・ホーチミン みてある記 -1- タイ・バンコク 見てある記-1- シェムリアップみてある記 -1- 香港に来ています 台湾レポート-1- 平成25年度北方四島交流訪問事業 -古釜布湾- 職場旅行(1) 京都ぶらり-1- なごや探索 出雲 函館 京都散策 さわやか中欧 見てある記 -1- 美濃 見てある記 -1- 東京散策 みちのく三陸海岸 見てある記-1- 滋賀探訪 新城FWに参加しました-1- 碧南FWへ行ってきました -1- 安城へ行ってきました1 -本證寺- 「勝鬘寺と大久保氏ゆかりの上和田城址」(岡崎市)-1- 北陸探訪 -1- 剱神社 近江FW 長久手FWへ行ってきました -1- 遠州FW -1- 小牧FW -1- 末森城周辺FW-1- 「宮宿」-1- 大野城・大草城-1- 「鳴海宿」-1- 富士周辺五名城と諏訪の旅-1- 犬山城周辺 -1- 近江FWⅡ 安祥城周辺-1- 「有松宿」-1- 堀川七橋めぐり-1- 松平郷周辺FW -1- 桑名城 -1- 「池鯉鮒宿」-1- 名古屋城-1- 「岡崎宿」-1- 東美濃FW -1- 刈谷、小牧羽柴軍陣跡 -1-、近江FWⅢ-1-、三河山中城-1-、小口城周辺史跡-1-、安芸の秋-1-、美濃路・清州宿-1-

「社楽の会」HP:中国ODAみてある記 韓国研修・その2 ブリスベン