ここから https://www.programming-edu.com/2017/05/13/image-viewpoint-way-of-thinking/

「見方・考え方」を働かせというが、具体的に書かれたものが少ない。

このサイトはやや具体的に書かれている。引用する。

------------------------------------

① 視点を生かした,考察や構想に向かう「問い」

1 考察 社会的事象の特色や相互の関連,意味を多角的に考察する力

○ 位置や空間的な広がりの視点

・ 「どのように,広がっているのだろう」

・ 「なぜ,この場所に集まっているのだろう」

・ 「地域ごとの気候は,どのような自然条件によって異なるのだろう」

○ 時期や時間の経過の視点

・ 「いつ,どんな理由で,始まったのだろう」

・ 「どのように,変わってきたのだろう」

・ 「なぜ,変わらずに続いているのだろう」

○ 事象や人々の相互関係の視点

・ 「どのような,工夫や努力があるのだろう」

・ 「どのような,つながりがあるのだろう」

・ 「なぜ,○○と○○の協力が必要なのだろう」

2 構想 社会に見られる課題について,社会への関わり方を選択・判断する力

・ どのように続けていくことがよいのだろう

・ 共に生きていく上で何が大切なのだろう

このような問いをもち主体的・対話的で深く学び合うことによって,変容が期待される子ども像「考察,構想した結果,獲得する知識の例」は次のとおりです。

② 考察,構想した結果,獲得する知識の例…期待される子ども像

1 考察 社会的事象の特色や相互の関連,意味を多角的に考察する力

○ 位置や空間的な広がりの視点

・ いくつかの組立工場を中心に部品工場が集まり,工業が盛んな地域を形成している

・ 駅の周囲は交通の結節点なので人が多いため商業施設が集まっている

・ 国土の地理的位置や地形,台風などの自然条件によって気候は異なる

○ 時期や時間の経過の視点

・ 祭りは地域の豊作や人々のまとまりへの願いから始まった

・ 農作業は機械化により生産効率を向上させてきた

・ 伝統芸能は技や道具が継承されるとともに,多くの人々に受け入れられて今に至っている

○ 事象や人々の相互関係の視点

・ 地域の安全は,関係機関の未然防止と緊急対処によって守られている

・ 食料生産は私たちの食生活を支える役割を果たしている

・ 政治には国民生活の安定と向上を図る働きがある

2 構想 社会に見られる課題について,社会への関わり方を選択・判断する力

・ 伝統と文化は受け継ぐだけでなく時代に合わせ発展させていく必要がある

・ 世界の人々と共に生きるには,文化や考え方の違いを認め合い,課題を解決しな がら理解し合っていくことが大切である

------------------------------------------

小学校「社会的な見方・考え方」の視点例として,「位置や空間的な広がり」「時期や時間の経過」「事象や人々の相互関係」の3視点がある、と書かれているが、これは単に地理・歴史・公民の3領域に分けたに過ぎない。

実際には、その下位概念に多くの視点が存在する。また、クロスオーバーもする。

例えば、「あなたは、この地図の中でどこにコンビニをつくれば儲かると思う?」と聞かれたとしよう。

駅の近くなら駐車場はいらない。人の交通量が気になろう。地価や店舗の出店費も気になる。

郊外の道路沿いなら、広い駐車場が必要。車の交通量が気になる。角地か道路沿いか。

街中なら、学校、オフィス街、工場など、周囲は何か、人口密度、人の流れが気になる。

他のコンビニの分布も重要である。同じコンビニの配達経路も関係しよう。

これらは、すべて視点(見方)になる。

そして候補地を比較し、分類した要素を比べながら、最後には総合的な判断を下すことになる。

それが考え方である。

そして、出した結論を、実際のコンビニのエリア・マネージャーに評価してもらうと、新たな知見を得ることができる。

これが知の創造である。そして、次の課題に対する時に働かせる見方・考え方のベースに加わることになる。

この繰り返しが、「見方・考え方を鍛える」になるのである。

私は、「見方・考え方を働かせる」を次のように説明することにしている。

課題に対して「どこに目をつける?」「どうやって考える?」と尋ねたときに働くのが見方・考え方だよ。

すなわち、既習の知識やこれまでに獲得した概念、生活経験から考え得る戦略的な発想なのである。

たとえば「庄内平野はなぜ米づくりが盛んなのだろうか?」という課題に対して、まずは「広い平野」、すなわち地形が頭に浮かぶ。

米には「用水」も必要だ。山から流れてくる川、これも地形に関係する。雪解けの水であり、水質も良さそうだ。

米の栽培に適した「気候」か?寒い春先に耐えうる品種も必要だ。

そもそも、冬季は雪のために使えない。米に特化した方が収益率は高いかも。

元々人口は多くなく、広い水田を大型の機械で効率よく生産することができる。

などなど、課題に対して見通すときにより多く見方・考え方が働くのである。

これまで、どこかで見聞きした知識が並んでいることがわかるであろう。

音楽「モルダウを表情豊かに歌うためにはどうする?」

これも、川の流れを表現するために、強弱(< >)をうねるようにつける、レガートに歌う、対照的にポイントではアクセントを使う、やわらかい声質、などが浮かぶ。

まさに音楽の要素だ。これらが見方・考え方になる。

先に、見方・考え方を既習の知識やこれまでに獲得した概念、生活経験から考え得る戦略的な発想としたが、音楽でもその通りであろう。

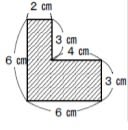

算数では、次の面積を求める問題がある。

これも、「どこに目をつける?」「どうやって考える?」で既習の知識がフル動員される。

分けたり、引いたり、くっつけたりして、タテ×ヨコ をつくることになる。

ここにはその他の発問例が載っていた。

http://www.edu.pref.kagoshima.jp/research/result/siryou/hyoudai/sansuu/pdf/1983-sansu149.pdf

「見方・考え方」かなり、はっきりしてきた。