タカ長も利用しているYAMAPの見守り機能を使って遭難者を救助したという情報が入りました。

他の山の冬山は知らないタカ長ですが、伯耆大山だけは何度も行きました。だから、タカ長の頭も反応したのですが、、、

この文章にものすごい違和感を感じたのです。

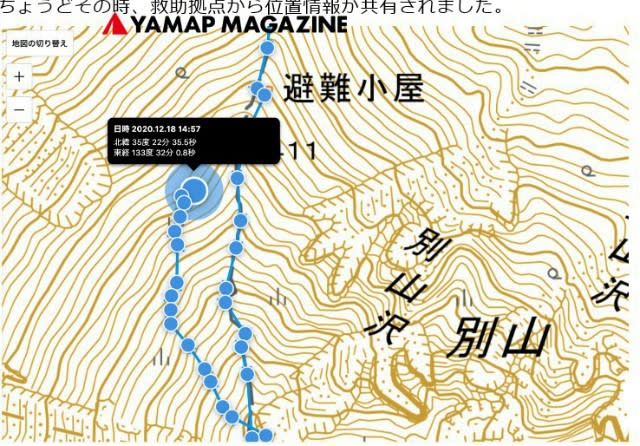

右側の軌跡が正規のルートです。

左側の軌跡が遭難者のもので、大きな青〇がその登山者の現在地になります。遭難者からの救助要請により警察とYAMAPが協力して現在地を割り出し、救助要請から20時間後に無事救出されたという事例です。

遭難者は登山経験10年の50代の人です。その登山者のことは何もわからないのでコメントしませんが、、、、、

以下の画像はネットから借用したものです

突然の吹雪、ホワイトアウトという言い方には強い違和感を覚えるのです。

この表現では、、、、、、チョット変な言い方ですが、、、、悪いのは急変した天気のほう、、、、

と言うような登山者の身勝手な思いが見え隠れしているように思えるのです。

当たり前のことでしょうが、現役のころは山の天気予報を見て登山を決断するわけではありません。

年末年始の休みとか有給休暇を取得して山に行くわけで、その休暇も今のように山の天気予報を見て決めたわけではありません。

だから、自分が行ったときに晴れるか吹雪かれるか、それはまったくの運次第です。

伯耆大山は1700メートル程度の低い山ですが、日本海に近いところにあるため天気の変化は激しく、晴天率は低い山なのです。

気象的には信州の内陸部の山より難しい、と先輩から教えられたことを今でも覚えています。

そのような山ですし、タカ長の平素の行いが悪かったからかも分かりませんが、何度も行った冬の大線で、このように晴れた稜線を見たことがないのです。

その頃はラジオの気象通報を聞いて天気図を描いていました。

そのような作業で、日本海に低気圧がやって来ることをキャッチしたことがあります。

そのような低気圧がやって来ると冬型の気圧配置がゆるみ、大山につかの間の晴れが訪れます。その状況を上手くキャッチしたのですが、、、、

タカ長たちの生活技術が未熟で、朝の出発が遅くなり、、、、、

この画像のあたり、頂上が見えるところまで登ったところで天気は急変、山頂に着いたときは吹雪になってしまいました。

アタックチャンスをつかんでいたのに、自分たちの技術が未熟なために山頂からの神々しい風景を見ることが出来なかった、、、、

あの時の悔しい気持ちは50年以上たった今でも忘れられません。

冬の大山では晴れはそれくらい貴重なのです。

それなのにあの言い方、あれではいつでも晴れているようにも思えます。タカ長の受け取り方がひねくれているのかも分かりませんが、あの言い方には強い違和感を覚えるのです。

その時のタカ長たちは吹雪かれながら縦走し、勝間ケルンのところで動けなくなっていた単独行者をともなって無事下山しました。

生意気な言い方になるのかも分かりませんが、冬の大山では吹雪かれるほうが普通で、そのことを前提に登山準備をすべきだと思います。

それに対処出来ないときは早めの撤退、その決断が出来ない人は冬の大山に行かないほうが良いと思っているのです。