11/23に 、 おいこっと と 越乃Shu*kura に乗って来ましたので、ご報告など。

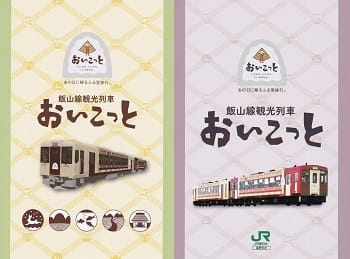

JR飯山線を走る飯山線観光列車おいこっと。

普段走っている「キハ110系気動車」というディーゼル車の内外を改装した2両編成の列車で、車内は田舎風な感じが演出されています。

1号車

2号車

十日町行き(下り)はこっちが先頭車両になります。

座席は

・4人掛けボックス席

・2人掛け席

・ロングシート

の3種類あります。

残念ながら予約時に席の希望は出来ません。種類すら…。

全席予約席なんだから希望出来ればいいのにねぇ。

4人掛けボックス席

今回はこの進行方向きの席になりました。

2人掛け席とロングシートの上には吊革が…!?

実は、通常営業にも流用される事があるんですねぇ。

その際は、各席にあるテーブルは収納されていて、使えなくなっています。

ロングシート

進行方向横向きに座ります。

信州・木島平村出身の常田富士男さん(「まんが日本昔ばなし」のナレーションで有名ですね)のアナウンスで観光案内が流れます。

また、車両中央上部に付けられたモニターでも観光案内が流れます。

座席によっては見づらい、というか見られない席もあるので、モニターの追加設置といった改善をして欲しいですね。

ちなみに照明類はLEDだそうです。

車内アテンダントはおいこっとのカラーに合わせた色のもんぺ姿で、野沢菜漬けを配ってくれたり、車内販売しかたり、ゴミ回収までしてくれます。

アテンダントさん

野沢菜配ってます。

野沢菜の醤油漬け

木島平村の岡本商店さんで漬けられたものです。

途中、飯山駅ではホームで地酒の振る舞い酒があったり、藁帽子(雪ん子が被ってるアレです)をかぶって記念写真を撮ったりしました。

飯山駅での振る舞い酒。

飯山市(地元)酒造2蔵から各1種類お酒が振る舞われました。

水尾 辛口 株式会社田中屋酒造店

Alc.度数:15.3%

日本酒度:+7

使用米:ひとごこち(長野県産)

精米歩合:56%

北光正宗 優撰 株式会社角口酒造店

Alc.度数:15%

日本酒度:+8

使用米:長野県産米

精米歩合:不明

藁帽子を被って記念写真

おいこっとは、イベント列車と言っても車内で特別何かが行われる訳でもなく「車窓から北信濃の田舎風景を眺めてのんびりする。」そんな感じがしました。

でも、何の考えずに『ちょい旅』的に頭の中を白くリフレッシュするには良いかもしれません。

普段から信州、それもおいこっとが運行されている北信濃に住んでいると、車窓の景色も特別なものではありませんでしたが、それでものんびり出来ましたよ。

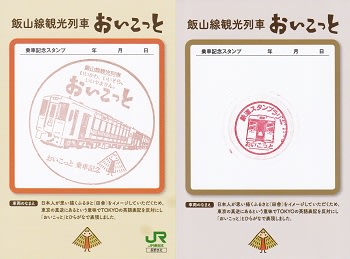

おいこっとには、2号車の1号車寄りにスタンプが置いてありますので、忘れずに押印してきましょう。

シートも2色用意されています。

鉄道スタンプラリーというスタンプもありました。

左:おいこっと乗車記念スタンプ

右:鉄道スタンプラリー・おいこっと

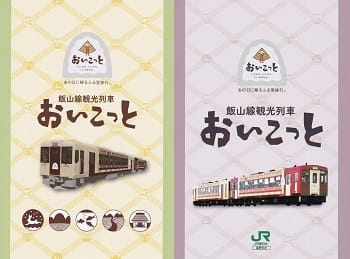

スタンプシートの逆面はデザインが異なります。

左:1号車が前

右:2号車が前

十日町では、越乃Shu*kura発車までに約3時間あるので、越後妻有交流館キナーレにある「明石の湯」で過ごしました。

越後妻有交流館キナーレの中庭(?)

雰囲気はなかなか良いですよ。

夏、ここをプールにしても面白いと思いました。

明石の湯

何だか温泉っぽくなくこ洒落ております。

男・女各浴室入り口

偶数日、奇数日で男・女入れ替えなんだそうです。

温泉は塩化物・炭酸水素塩泉(メタケイ酸)の循環式で、幾らか塩素臭がしましたが、のんびり足を伸ばして入れましたので、気持ち良かったです。

イベントの生姜風呂もなかなかでした。

浴室は天井が高くて解放感があり、浴槽もそこそこ広くて良かったですよ。

お昼はここの休憩室で頂きました。

名物のへぎ蕎麦を出前でとれるので、お願いしました。(名物なのに出前っていうのが何とも言えませんが…。)

へぎそばというのは、つなぎにオヤマボクチ(ヤマゴボウとも呼ばれます)という多年草を使って打った蕎麦で、一般的な蕎麦とは風味から異なります。

注文したのは「天ざるそば」。

出前の割には時間もかからず届きました。

出来立てで美味しかったですよ。

休憩室からは紅葉がきれいに見えました。

ちなみに、北信濃、栄村(秋山郷が有名ですし。私の祖母の出身地でもあります。Hi)でもへぎそばを食べる事が出来ます。

食後は少し休憩して、JR十日町駅に戻りました。

次は『越乃Shu*kura』に乗ります。

JR十日町駅と越後妻有交流館キナーレの間は徒歩10分との事でしたが、歩く自信が無かったのと、歩けても数倍の時間を要してしまい、越後妻有交流館キナーレで過ごせる時間がかなり短くなってしまうと予想出来たので、タクシーを使いました。

1メーター、680円、障害者割引で70円引きなので、610円の移動でしたが、タクシーに乗っていて、「この距離を歩くのは無理だったな…。」と、タクシーを選択して正解だったと思いました。

JR飯山線を走る飯山線観光列車おいこっと。

普段走っている「キハ110系気動車」というディーゼル車の内外を改装した2両編成の列車で、車内は田舎風な感じが演出されています。

1号車

2号車

十日町行き(下り)はこっちが先頭車両になります。

座席は

・4人掛けボックス席

・2人掛け席

・ロングシート

の3種類あります。

残念ながら予約時に席の希望は出来ません。種類すら…。

全席予約席なんだから希望出来ればいいのにねぇ。

4人掛けボックス席

今回はこの進行方向きの席になりました。

2人掛け席とロングシートの上には吊革が…!?

実は、通常営業にも流用される事があるんですねぇ。

その際は、各席にあるテーブルは収納されていて、使えなくなっています。

ロングシート

進行方向横向きに座ります。

信州・木島平村出身の常田富士男さん(「まんが日本昔ばなし」のナレーションで有名ですね)のアナウンスで観光案内が流れます。

また、車両中央上部に付けられたモニターでも観光案内が流れます。

座席によっては見づらい、というか見られない席もあるので、モニターの追加設置といった改善をして欲しいですね。

ちなみに照明類はLEDだそうです。

車内アテンダントはおいこっとのカラーに合わせた色のもんぺ姿で、野沢菜漬けを配ってくれたり、車内販売しかたり、ゴミ回収までしてくれます。

アテンダントさん

野沢菜配ってます。

野沢菜の醤油漬け

木島平村の岡本商店さんで漬けられたものです。

途中、飯山駅ではホームで地酒の振る舞い酒があったり、藁帽子(雪ん子が被ってるアレです)をかぶって記念写真を撮ったりしました。

飯山駅での振る舞い酒。

飯山市(地元)酒造2蔵から各1種類お酒が振る舞われました。

水尾 辛口 株式会社田中屋酒造店

Alc.度数:15.3%

日本酒度:+7

使用米:ひとごこち(長野県産)

精米歩合:56%

北光正宗 優撰 株式会社角口酒造店

Alc.度数:15%

日本酒度:+8

使用米:長野県産米

精米歩合:不明

藁帽子を被って記念写真

おいこっとは、イベント列車と言っても車内で特別何かが行われる訳でもなく「車窓から北信濃の田舎風景を眺めてのんびりする。」そんな感じがしました。

でも、何の考えずに『ちょい旅』的に頭の中を白くリフレッシュするには良いかもしれません。

普段から信州、それもおいこっとが運行されている北信濃に住んでいると、車窓の景色も特別なものではありませんでしたが、それでものんびり出来ましたよ。

おいこっとには、2号車の1号車寄りにスタンプが置いてありますので、忘れずに押印してきましょう。

シートも2色用意されています。

鉄道スタンプラリーというスタンプもありました。

左:おいこっと乗車記念スタンプ

右:鉄道スタンプラリー・おいこっと

スタンプシートの逆面はデザインが異なります。

左:1号車が前

右:2号車が前

十日町では、越乃Shu*kura発車までに約3時間あるので、越後妻有交流館キナーレにある「明石の湯」で過ごしました。

越後妻有交流館キナーレの中庭(?)

雰囲気はなかなか良いですよ。

夏、ここをプールにしても面白いと思いました。

明石の湯

何だか温泉っぽくなくこ洒落ております。

男・女各浴室入り口

偶数日、奇数日で男・女入れ替えなんだそうです。

温泉は塩化物・炭酸水素塩泉(メタケイ酸)の循環式で、幾らか塩素臭がしましたが、のんびり足を伸ばして入れましたので、気持ち良かったです。

イベントの生姜風呂もなかなかでした。

浴室は天井が高くて解放感があり、浴槽もそこそこ広くて良かったですよ。

お昼はここの休憩室で頂きました。

名物のへぎ蕎麦を出前でとれるので、お願いしました。(名物なのに出前っていうのが何とも言えませんが…。)

へぎそばというのは、つなぎにオヤマボクチ(ヤマゴボウとも呼ばれます)という多年草を使って打った蕎麦で、一般的な蕎麦とは風味から異なります。

注文したのは「天ざるそば」。

出前の割には時間もかからず届きました。

出来立てで美味しかったですよ。

休憩室からは紅葉がきれいに見えました。

ちなみに、北信濃、栄村(秋山郷が有名ですし。私の祖母の出身地でもあります。Hi)でもへぎそばを食べる事が出来ます。

食後は少し休憩して、JR十日町駅に戻りました。

次は『越乃Shu*kura』に乗ります。

JR十日町駅と越後妻有交流館キナーレの間は徒歩10分との事でしたが、歩く自信が無かったのと、歩けても数倍の時間を要してしまい、越後妻有交流館キナーレで過ごせる時間がかなり短くなってしまうと予想出来たので、タクシーを使いました。

1メーター、680円、障害者割引で70円引きなので、610円の移動でしたが、タクシーに乗っていて、「この距離を歩くのは無理だったな…。」と、タクシーを選択して正解だったと思いました。