2021年9月19日(日) 晴れ

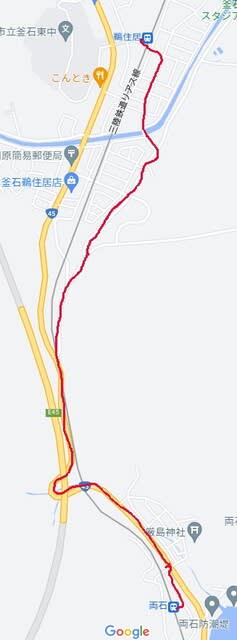

両石駅 ―> 釜石駅 6.1Km

予報通りの快晴で風も無い、歩いていると汗ばむが日陰に入るとひんやりと涼しい。

歩き旅には最高のコンディションだ。

両石駅から釜石駅までは営業キロで6.1キロメートルだ。

線路は海岸沿いではなく山の中を通る。

海沿いのコースだと距離が長いだけでなく崖も多い。

昔の45号線だったと思われる現在の県道242号線とほぼ並行して走っているのだ。

現在の国道45号線は長いトンネルがあるので両石駅から釜石駅までは約5.3Kmだ。

線路と並行している県道242号線だと8.5Kmにもなるのだが、鉄道沿線歩き旅ということで県道242号線を歩くことにする。

前回鵜住居駅までとしたのはこの県道242号線を歩こうと決めていたからだ。

あのまま歩き続けていれば山の中を通るのは日暮れ時になってしまうからやめたのだった。

両石駅では写真を撮っただけで歩き続ける。

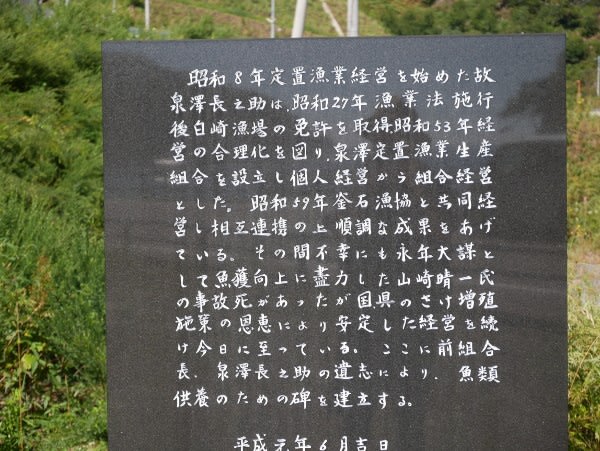

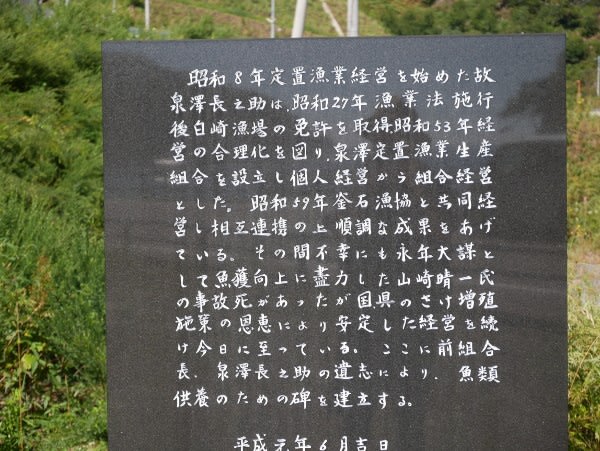

駅から少し行くと石碑が建っていた。

ひとつには「鮭供養塔」もうひとつは「魹供養塔」だった。

魹または海馬とも書く「トド」はアシカの一種なのだが説明を読むとこの漁港では明治のころまでトドが来ていて、漁師は捕獲したトドの肉や皮を盛岡などに売っていたという。

いまならトドが現れただけでニュースになるだろうな。

そのすぐ下は両石漁港だ。

完全にコンクリートの壁で囲まれている。

階段があるので降りてみた。

下から見上げるとコンクリートの壁の威圧感がすごい。

漁船にも人の姿はなくシーンと静かだった。

坂を上り国道45号線に戻る。

上から見るととても穏やかで素晴らしい景色が広がっていた。

水海トンネルを抜けて山のほうへと向かっていく。

テレトラック釜石がある。今日はレースがないのか人影はなかった。

その駐車場わきから県道242号線に上る階段があった。

登りきったところにフェンスがあって、扉があるのだがなんと鍵がかかっていた。

この階段は「津波避難階段」なのにだ。

津波が来たら、行政の責任者に連絡しそこから現場担当者へと連絡、さらに委託業者に連絡してカギを開けてもらうとう手順なので津波発生から2時間ほどで避難できる・・・・ということではないだろうが、、、

避難場所に指定されているのにカギがかけられていて「イザというときに使えなかった」というのでは避難場所の意味がないだろうにと思う。

実際にはこのようなすぐ使えない避難所は結構あるのではないかと心配になるのだった。

戻るのもイヤなのでフェンスを乗り越えて道路に出てしまった。

ここから山道へと入っていく。

山裾にはひっそりとお社がある。気温は18度で半袖では涼しいほどだ。

流れる水海川の水は澄んでいる。

坂を上っていくと鹿がこちらを見ていた。

見るともう1頭の鹿がいた。

カメラを向けると鹿は跳ねるようにして走り出したのだが、ここは民家の庭である。

庭で作業をしている人に気づいて慌てて山のほうへと走っていってしまった。

人家のある所に普通に鹿が現れるんだね、農作物の食害もあるんだろうなあ。。

このあたりから道幅が狭くなる。

道路は日陰になっていて車はほぼ通らないから道路にも苔の生えた部分があったりする。

さらに進むと車のすれ違いが難しいほどの道幅になってしまった。

30-40年ほど前まではこのような道路はごく普通にあった。

左側は谷のようになっているが谷底に線路が見えた。

地図ではわからなかったが線路は谷間を縫うように走っているのだ。

鹿だけでなく熊が出てきそうなところなのでビクビクしながら歩いていく。

トンネルがある。

普通車がやっと通れるほどの狭いトンネルで、驚くことに素掘りのトンネルだった。

一応モルタルで補強してあるのだが「いやー、最近こんなトンネル通ったことないなあ」とつぶやく。

40年ほど前まではわりと普通に見られたように思うのだが、いまでも残っているとは思わなかった。

アメリカ、ロサンゼルスのユニバーサルスタジオ見学ツアーのコースの中にこのようなところがあったっけなあ。

たしかトンネルの壁がぐるぐる回転して目が回るような仕掛けだった。

トンネルだから中は空気がひんやりしているが、気持ちも寒ーくなるようなトンネルであった。

トンネルを抜けると下り坂だ、少し行くと湧き水が出ている場所があってお地蔵様とともに花やお茶が供えてある。

木にはお札?が巻き付けてあり、ここは神聖な場所のようだが、、、、

「ここで車を洗わないでください」の注意書きがあった。

やはり罰当たりな人がいるのだろう。

下り坂になって遠くに海が見えるところまで来た。

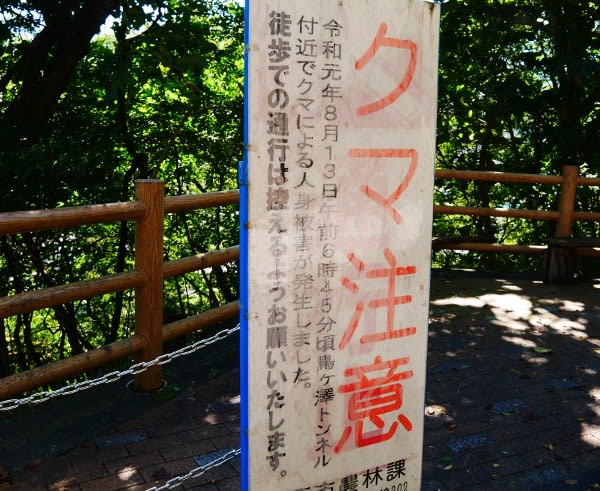

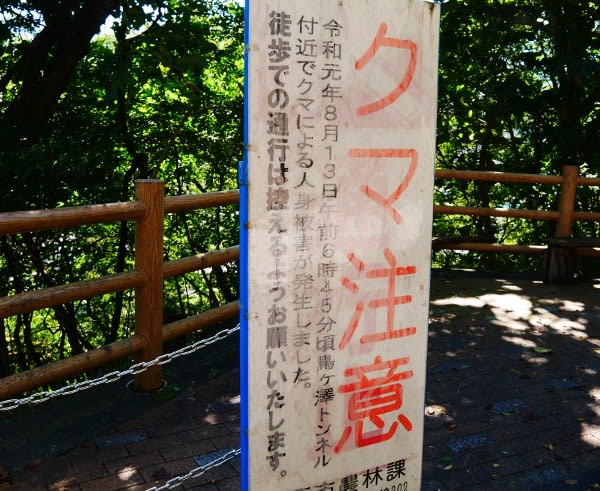

道端に「クマに注意」の看板があった。

以前クマに襲われた人がいると書いてある、思わず回りを見るのだった。

民家の見えるところまで来ると道路わきに階段がある。

狭い道を下りていくと甲子川のほとりに出た。

駅が川の対岸に見えている。

川沿いを歩いていくと渋い住宅があった。

川沿いだがやや高いところに建っている、津波はここまで来なかったんだな。

駅近くの大渡橋を渡る。ここで海抜4メートル、海から2キロメートルほどだ。

釜石市のマンホールの蓋は伝統芸能の虎舞のデザインだ「おお、かっこいい」

釜石駅に到着。2018年に釜石線沿線を歩いて以来の再会だ。

三陸鉄道沿いに歩いているのにうっかりJRの駅前で記念撮影してしまう。

時刻は12時10分。

これで宮古駅から釜石駅間の営業キロ55.4Kmをすべての駅に立ち寄りながら歩いたのだ。

郵便ポストの上の南部鼻曲がり鮭もそのままあるぞ。

さて、昼食の時間だ。

せっかくだから街中へいって食べるとしよう。

駅近くの公園には南部鼻曲がり鮭のオブジェがあった。

駅から10分ほどのところにイオンがある。

行ってみると日曜日ということもありかなりの混雑だった。フードコートは座るところが無いほどだ。

レストランも同様に込み合っていたので他の食堂を探すことにした。

選んだのは回転寿司、混んでいないしお手軽だしでわたしは十分満足である。

街の広場では伝統芸能の虎舞が歓迎してくれる。

近くには石川啄木の「一握の砂」の碑もある。

釜石駅へ戻り、忘れずに三陸鉄道釜石駅の写真を撮影。

自動券売機でキップを買って待つ。

列車はイラストでラッピングされていてテーマパークの電車みたいだ。

車内もこのような状態である。なんだかちょっと照れくさい。

ディズニーランドの「ウエスタンリバー鉄道」にひとりで乗っているお爺さんの気分である。

鵜住居駅で降りて車で大槌の温泉施設へと向かう。

ぬるめのお湯で汗を流し、さっぱりとしてから帰宅できた。

両石駅 ―> 釜石駅 6.1Km

予報通りの快晴で風も無い、歩いていると汗ばむが日陰に入るとひんやりと涼しい。

歩き旅には最高のコンディションだ。

両石駅から釜石駅までは営業キロで6.1キロメートルだ。

線路は海岸沿いではなく山の中を通る。

海沿いのコースだと距離が長いだけでなく崖も多い。

昔の45号線だったと思われる現在の県道242号線とほぼ並行して走っているのだ。

現在の国道45号線は長いトンネルがあるので両石駅から釜石駅までは約5.3Kmだ。

線路と並行している県道242号線だと8.5Kmにもなるのだが、鉄道沿線歩き旅ということで県道242号線を歩くことにする。

前回鵜住居駅までとしたのはこの県道242号線を歩こうと決めていたからだ。

あのまま歩き続けていれば山の中を通るのは日暮れ時になってしまうからやめたのだった。

両石駅では写真を撮っただけで歩き続ける。

駅から少し行くと石碑が建っていた。

ひとつには「鮭供養塔」もうひとつは「魹供養塔」だった。

魹または海馬とも書く「トド」はアシカの一種なのだが説明を読むとこの漁港では明治のころまでトドが来ていて、漁師は捕獲したトドの肉や皮を盛岡などに売っていたという。

いまならトドが現れただけでニュースになるだろうな。

そのすぐ下は両石漁港だ。

完全にコンクリートの壁で囲まれている。

階段があるので降りてみた。

下から見上げるとコンクリートの壁の威圧感がすごい。

漁船にも人の姿はなくシーンと静かだった。

坂を上り国道45号線に戻る。

上から見るととても穏やかで素晴らしい景色が広がっていた。

水海トンネルを抜けて山のほうへと向かっていく。

テレトラック釜石がある。今日はレースがないのか人影はなかった。

その駐車場わきから県道242号線に上る階段があった。

登りきったところにフェンスがあって、扉があるのだがなんと鍵がかかっていた。

この階段は「津波避難階段」なのにだ。

津波が来たら、行政の責任者に連絡しそこから現場担当者へと連絡、さらに委託業者に連絡してカギを開けてもらうとう手順なので津波発生から2時間ほどで避難できる・・・・ということではないだろうが、、、

避難場所に指定されているのにカギがかけられていて「イザというときに使えなかった」というのでは避難場所の意味がないだろうにと思う。

実際にはこのようなすぐ使えない避難所は結構あるのではないかと心配になるのだった。

戻るのもイヤなのでフェンスを乗り越えて道路に出てしまった。

ここから山道へと入っていく。

山裾にはひっそりとお社がある。気温は18度で半袖では涼しいほどだ。

流れる水海川の水は澄んでいる。

坂を上っていくと鹿がこちらを見ていた。

見るともう1頭の鹿がいた。

カメラを向けると鹿は跳ねるようにして走り出したのだが、ここは民家の庭である。

庭で作業をしている人に気づいて慌てて山のほうへと走っていってしまった。

人家のある所に普通に鹿が現れるんだね、農作物の食害もあるんだろうなあ。。

このあたりから道幅が狭くなる。

道路は日陰になっていて車はほぼ通らないから道路にも苔の生えた部分があったりする。

さらに進むと車のすれ違いが難しいほどの道幅になってしまった。

30-40年ほど前まではこのような道路はごく普通にあった。

左側は谷のようになっているが谷底に線路が見えた。

地図ではわからなかったが線路は谷間を縫うように走っているのだ。

鹿だけでなく熊が出てきそうなところなのでビクビクしながら歩いていく。

トンネルがある。

普通車がやっと通れるほどの狭いトンネルで、驚くことに素掘りのトンネルだった。

一応モルタルで補強してあるのだが「いやー、最近こんなトンネル通ったことないなあ」とつぶやく。

40年ほど前まではわりと普通に見られたように思うのだが、いまでも残っているとは思わなかった。

アメリカ、ロサンゼルスのユニバーサルスタジオ見学ツアーのコースの中にこのようなところがあったっけなあ。

たしかトンネルの壁がぐるぐる回転して目が回るような仕掛けだった。

トンネルだから中は空気がひんやりしているが、気持ちも寒ーくなるようなトンネルであった。

トンネルを抜けると下り坂だ、少し行くと湧き水が出ている場所があってお地蔵様とともに花やお茶が供えてある。

木にはお札?が巻き付けてあり、ここは神聖な場所のようだが、、、、

「ここで車を洗わないでください」の注意書きがあった。

やはり罰当たりな人がいるのだろう。

下り坂になって遠くに海が見えるところまで来た。

道端に「クマに注意」の看板があった。

以前クマに襲われた人がいると書いてある、思わず回りを見るのだった。

民家の見えるところまで来ると道路わきに階段がある。

狭い道を下りていくと甲子川のほとりに出た。

駅が川の対岸に見えている。

川沿いを歩いていくと渋い住宅があった。

川沿いだがやや高いところに建っている、津波はここまで来なかったんだな。

駅近くの大渡橋を渡る。ここで海抜4メートル、海から2キロメートルほどだ。

釜石市のマンホールの蓋は伝統芸能の虎舞のデザインだ「おお、かっこいい」

釜石駅に到着。2018年に釜石線沿線を歩いて以来の再会だ。

三陸鉄道沿いに歩いているのにうっかりJRの駅前で記念撮影してしまう。

時刻は12時10分。

これで宮古駅から釜石駅間の営業キロ55.4Kmをすべての駅に立ち寄りながら歩いたのだ。

郵便ポストの上の南部鼻曲がり鮭もそのままあるぞ。

さて、昼食の時間だ。

せっかくだから街中へいって食べるとしよう。

駅近くの公園には南部鼻曲がり鮭のオブジェがあった。

駅から10分ほどのところにイオンがある。

行ってみると日曜日ということもありかなりの混雑だった。フードコートは座るところが無いほどだ。

レストランも同様に込み合っていたので他の食堂を探すことにした。

選んだのは回転寿司、混んでいないしお手軽だしでわたしは十分満足である。

街の広場では伝統芸能の虎舞が歓迎してくれる。

近くには石川啄木の「一握の砂」の碑もある。

釜石駅へ戻り、忘れずに三陸鉄道釜石駅の写真を撮影。

自動券売機でキップを買って待つ。

列車はイラストでラッピングされていてテーマパークの電車みたいだ。

車内もこのような状態である。なんだかちょっと照れくさい。

ディズニーランドの「ウエスタンリバー鉄道」にひとりで乗っているお爺さんの気分である。

鵜住居駅で降りて車で大槌の温泉施設へと向かう。

ぬるめのお湯で汗を流し、さっぱりとしてから帰宅できた。