JR釜石線沿線歩き旅(18)

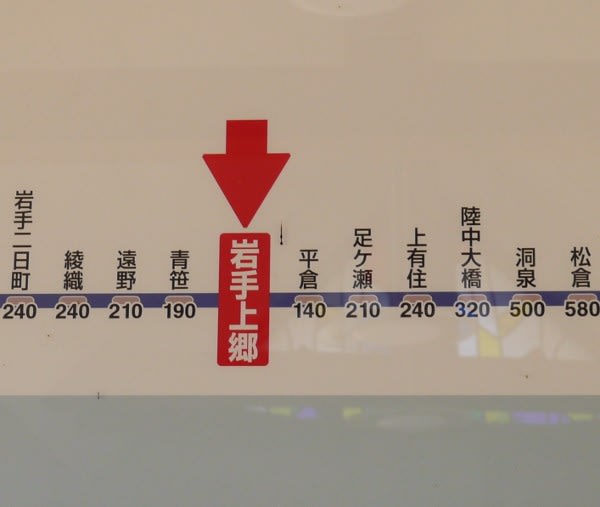

足ヶ瀬駅ー>上有住駅 JR営業キロ4.5Km(実際に歩いた距離21Km) 2017年8月27日(日)

7月の末までは夏らしい天候だったが、台風5号が通り過ぎたとたんに天気が悪くなり気温が急激に下がった。

なんと8月8日に気象台から「低温注意情報」が出たのだった。

その後8月は月末まで毎日どんよりと曇ったり雨が降ったりで、まるで梅雨の時期のような天気が続いた。

日照時間が少ないのは東京も同じだったようだが、宮城県仙台市では観測史上最長の36日連続雨降りだった。

農作物への被害が心配だなあ。

さて前回は足ヶ瀬駅まで歩いた。

次の駅は上有住駅だ。

JRの営業キロではたったの4.5キロメートルである、普通に歩けば1時間ほどで行けるのだが・・・

この区間は歩ける道路がないのだ。

この区間は急峻な山で遮断されている。

鉄道は足ヶ瀬駅からすぐにトンネルへ入り、上有住駅までトンネルと鉄橋で繋いでいる。

自動車なら新しくできた「仙人峠自動車道路」を通ればトンネルを抜けると上有住駅の前へと行ける。

だがこの道路は自動車専用道路だから歩行者も自転車も通行できないのだ。

足ヶ瀬駅から上有住駅まで歩いて行こうなどど考える酔狂な人間はまずいないので、歩行者のことはまったく考慮されていないのである。

仕方がないので大きく迂回して国道340号線を通り、住田町上有住の町を抜けて県道167号線を通って上有住駅まで行くことにした。

迂回する距離は約21キロメートルである。

たった一駅、4.5キロのところをこんなにも迂回することになろうとは思わなかった。

なんと不便なところに駅を造ったのだろうか。

今日も「いわてホリデーパス」を使用する。

盛岡発の始発列車午前6時1分発に乗るので早起きしバイクで駅へと向かう。

早朝はまだ薄暗く肌寒い。

始発の列車だというのに乗客が多い。みんなランニングをするような恰好をしてい。

今日は「遠野じんぎすかんマラソン」の開催日だったのだ。

花巻駅からさらに乗客が乗り込んできて立つ人もでるほどになった。

マラソン参加者は遠野駅で降りたので車内はがら空きになった。

平倉駅で下車をする。

この駅で降りるのはわたし一人だけ、車掌さんも「なぜ、この駅で降りる?」と怪訝な表情(だったかも)

なんど見ても小屋にしか見えない片倉駅を後にして歩き出す。

雲ひとつない青空なので日焼け止めクリームを腕や顔になすりつける。

空気は乾燥しているし心地よい風があるので歩いていても汗だくにならずに済むのはうれしい。

今日はユニクロのドライEXというウェアを着ている。

汗をかいてもべとつかずに済むのでとても快適だ。

歩くコース上にはコンビニどころか商店らしいものは無いので、ペットボトルの水3本、クッキーや昼食用のパンなどとともに雨具まで持ってきた。

今年の春に花輪線沿線を歩いたとき天気予報が外れて雨になってしまったことがあったので念のためである。

心配性のわたしはどうしても荷物デブになってしまうのだ。

少し行くと酒造会社があった。

いまは営業していないようだ、玄関わきには手押しの井戸ポンプがあった。

わたしが子供のころはまだ水道が普及していなくてこのような井戸ポンプを使っていたのだ。

国道340号線に出る。奥に赤羽根トンネルが見えている。

赤羽根トンネルは長さが2キロメートルほどあるが狭いながら歩道もあるので歩きやすい。

トンネルの中間地点からしばらく行くと住田町と遠野市の境の標識があった。

トンネルを抜けると長い下り坂になる、歩道はないが自動車の通行がさほど多くないので快調に歩く。

と、道の反対側に人がいた。どうやら落ちているゴミを回収しているようだ。

たった一人だけだし近くには民家なども無いので、もしかすると資源になる空き缶やペットボトルを集めているのかもしれない。

歩き旅をしていると道にビールの空き缶がかなりあるのに気づく。

自宅で飲んだビールの空き缶をわざわざ捨てに来たとは思えない、やはり運転しながら飲んでいるんだろうなあ。

どんなに注意しても罰則を強化しても飲酒運転は無くならない、困ったものである。

山深い土地だから神社への階段も急である。

旧国道340号線赤羽根峠道路の住田町側入口まで来た。

この旧国道は急勾配、急カーブで道幅が狭く冬季は通行不能とのことだ。

トンネルが開通するまでは別の道を迂回するしかなかったんだろうな。

ぽつぽつと農家がある地区まで来た。バスは大船渡市と盛岡市間が1日3便ある。

山に囲まれた土地ではあるが大きな農家が多い。

文字もかすれてしまったストーンヘンジ(笑)

農地を開拓していくときに出てくる石を集めて墓石にしたり、庚申塔にしたりということなんだろうか。

坂本川を渡る。見ると川辺に釣り人の姿があった。

数か所で見かけた「一万歩歩こう」の看板。

○○さん宅を右に折れて△△さん宅を左に曲がってと書いてあるのが面白い。

スーパーやコンビニなど目印にちょうど良いのがないから個人宅を目印にしているのだった。

「滝観洞まで13Km」の案内があった。

今日の目的地「上有住駅」はこの滝観洞のすぐ近くにある。

滝観洞は洞窟の中に滝がある有名な観光地なので高速道路のインターチェンジも鉄道の駅もあるのだ。

わたしはかなり以前に行ったことがある。

もう50年近くも前のことで車で行ったのだが、たしかあの赤羽根峠を通ったはずだ。

当時は道路も舗装されておらずものすごい土埃の道だった。

その時代に比べたら道路は舗装されているしトンネルはあるし良い時代になったものだ。

と、ここにも釣り人の姿があった。川の水は澄んでいてとても涼しげだ。

たまにしか車が通らないのでディパックからパンを取り出して歩きながら食べる。

「アリスパーク」というのがあった。その下には「アンルス」の案内もある。

ネットで検索したらアリスパークは川辺の公園でアンルスは介護保険事業者の名称だった。

名前から「不思議の国のアリス」を想像して行ってみたならさぞがっかりするだろうな。

歩いていると異様な臭いがしてきた。

うぇっ、この臭いはもしかして・・・

道路わきに大きな鹿の死骸があった。

角が見えているから日本鹿の成獣のようだ。

おそらく自動車にはねられたのだろう。数日経っているらしくすごい臭いである。

急いでその場を立ち去る。

歩き旅をしていると野生動物の死骸を見かけることもある。野生動物にとって自動車は天敵だろうな。

ここも山の中腹に神社があった。

平地は田んぼや畑にしたいし山そのものがご神体ということもあるから神社やお墓は山に作るのだ。

「ソロの木」と書かれたボードがある。

ソロとはなんだろう? 地元の民話とかに出てくる名前かな?

帰宅後調べてみると「ソロの木」という名の木があるのだった。

”植木ペディア”というページでみるとソロの木はアカシデという木の別名らしいのだが樹木に興味のないわたしにはさっぱりわからない。

さらに進んで「鏡石せせらぎ公園」の前を通る。

時間があればあの渓流に足を入れて涼みたいところだが先を急がねば。

前方に歩いている人たちの姿が見えた。

ヘルメットを持っているし、川の中へ入っていったところを見ると渓流を歩いたりして楽しんでいるグループのようである。

「さいかちの木」があった。

わたしの子供のころはサイカチのさやを石鹸の代用として使っていた。

石鹸は明治の初めころには日本でも使われていたそうだが、それ以前はこのサイカチのさやの部分を石鹸代わりに使っていたのだ。

昭和20年代のわたしが育った田舎でも石鹸はあったはずだが、たぶん当時はまだ石鹸は高かったのでサイカチも使っていたんだろうなあ。

サイカチは濡らして揉むと泡が出るのだが現在の石鹸とは違うぬるぬるした感触だったと記憶している。

「寒倉」という地名があった。「さむくら」ではなく「さぶくら」と読むのがいかにも寒い土地なんだと思わせてくれる。

その先には「金の倉」という縁起の良いところもある。

このあたりの畑はこのようにネットで囲まれている。

これは日本鹿の食害を防ぐためだろう。

山の麓から畑を囲むように延々とネットがめぐらしてあるのだ。

ここは五葉山の麓なのだが、五葉山には日本鹿が生息していて近年生息数が増えているのだそうだ。

農作物を食い荒らす被害も多いという。

それでこのようにネットを張って作物を守っているのだろう。

この山裾にも濃い緑に映える真っ赤な鳥居が見えている。

おやここも実に急な階段の上に神社がある。登っていくのは大変そうだなあ。

やっと自動車道の上有住インターチェンジが見えてきた。

現在時刻は12時16分だ。

急がねば・・・上有住駅発の上り列車の時刻は12時37分なのだ。

もし乗り遅れると次の列車は午後4時30分発になってしまう。

なんと4時間の待ち時間になってしまうのだ。

駅までの距離は2キロメートルある。

ゆっくり歩いていては間に合わない、今日も疲れた脚にムチ打つようにして急ぎ足で進む。

とたんに汗が噴き出してくるが拭う余裕もない。

心臓をバクバクさせながら駅への入り口にたどり着いた。

もちろん滝観洞を見学する余裕などない。

むこうから滝観洞の見学を終えた家族連れがやってきた、わたしは歩きながら写真を撮る。

駅へは緩い坂を上って行くのでこれもしんどい。

この右上が駅のプラットホームである。

ふう、5分前に到着だ。なんとか間に合った。

疲れてはいたが15分で2キロ歩いたのだ。

ディパックからタオルを出して汗だくの体を拭く、まだ息がゼイゼイいってる。

上り列車がやってきた。

今日は約21キロを4時間で歩いた、しかも全く休憩なしである。

年寄なんだから無理しないぞと決めていても列車の時刻との関係で急がなくてはならない状況だった。まあ、間に合ったからよかったけど。

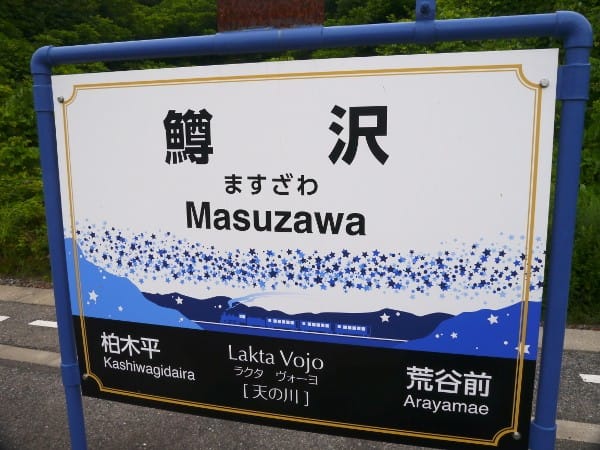

さてSLの撮影である。

わたしの乗った列車は遠野駅で「SL銀河」を追い抜いてしまう。

前回「足ヶ瀬駅」まで歩いた時に確かめてあるのだ。

そこで遠野駅の先の土沢駅で下車して「SL銀河」を待ち伏せして撮影することにする。

乗り降り自由の「いわてホリデーパス」だから余分な費用はかからないのも良い。

土沢駅ではSLが来るまで1時間ほどの待ち時間がある。

この待ち時間を利用して昼食にする。

入ったのは「食堂まつば」だ。

ラーメンが450円とリーズナブルなのは嬉しい、最近流行りのラーメン専門店の味ではないが味もなかなかイケるのだった。

さて「そろそろ時間だ」と駅のほうへ行くとすでに良いポジションにはカメラマンが三脚をセットしていた。

スマホで写真を撮ろうという家族連れも大勢いてわたしは良いポイントを確保できなかった。

うーむ、のんびりラーメンを食べていたのが失敗だったのか。

土沢駅を発車するSL銀河は「今日はいつもよりたくさん煙を出しておりまぁーす」とばかりに、もくもくと黒煙を噴き上げる。

SLしか走っていなかった時代には、あの煙が迷惑でしょうがなかったのだが、まさか黒煙が格好良く見える時代がこようとは思ってもみなかった。

目の前を通り過ぎるSL銀河。

見ると車窓から男の子が体を乗り出して手を振っている、おいおいそんなに外へ出ると危ないぞー。

SLが行ってしまったら大勢いたカメラマンが一瞬でどこかへ消えてしまった。

わたしはカメラをしまってから、徒歩10分ほどの東和温泉へと向かう。

今日はディパックに着替えと洗面用具を入れてきたのだ。

温泉で汗を流してさっぱりとして着替えも済ませ、夕方の涼しくなった道を土沢駅まで戻り花巻方面への列車を待つ。

ああ、今日は天気も良かったしSLの撮影も温泉にも入って充実した一日だったなあ。

ところがである。

なんと花巻行きの列車が満員だったのだ。

運悪く遠野のマラソン大会に参加した人たちの帰りの列車に乗り合わせることになってしまったのだ。

車内はまるで通勤電車並みの混雑でぎゅうぎゅう詰め、しかもみんな汗臭い。

汗臭さとよどんだ湿気が車内に充満していたのだった。

ああ、せっかく温泉でさっぱりしたのにこれでは・・・・

結局自宅に帰ってからもう一度シャワーで汗臭さを流すハメになってしまった。

足ヶ瀬駅ー>上有住駅 JR営業キロ4.5Km(実際に歩いた距離21Km) 2017年8月27日(日)

7月の末までは夏らしい天候だったが、台風5号が通り過ぎたとたんに天気が悪くなり気温が急激に下がった。

なんと8月8日に気象台から「低温注意情報」が出たのだった。

その後8月は月末まで毎日どんよりと曇ったり雨が降ったりで、まるで梅雨の時期のような天気が続いた。

日照時間が少ないのは東京も同じだったようだが、宮城県仙台市では観測史上最長の36日連続雨降りだった。

農作物への被害が心配だなあ。

さて前回は足ヶ瀬駅まで歩いた。

次の駅は上有住駅だ。

JRの営業キロではたったの4.5キロメートルである、普通に歩けば1時間ほどで行けるのだが・・・

この区間は歩ける道路がないのだ。

この区間は急峻な山で遮断されている。

鉄道は足ヶ瀬駅からすぐにトンネルへ入り、上有住駅までトンネルと鉄橋で繋いでいる。

自動車なら新しくできた「仙人峠自動車道路」を通ればトンネルを抜けると上有住駅の前へと行ける。

だがこの道路は自動車専用道路だから歩行者も自転車も通行できないのだ。

足ヶ瀬駅から上有住駅まで歩いて行こうなどど考える酔狂な人間はまずいないので、歩行者のことはまったく考慮されていないのである。

仕方がないので大きく迂回して国道340号線を通り、住田町上有住の町を抜けて県道167号線を通って上有住駅まで行くことにした。

迂回する距離は約21キロメートルである。

たった一駅、4.5キロのところをこんなにも迂回することになろうとは思わなかった。

なんと不便なところに駅を造ったのだろうか。

今日も「いわてホリデーパス」を使用する。

盛岡発の始発列車午前6時1分発に乗るので早起きしバイクで駅へと向かう。

早朝はまだ薄暗く肌寒い。

始発の列車だというのに乗客が多い。みんなランニングをするような恰好をしてい。

今日は「遠野じんぎすかんマラソン」の開催日だったのだ。

花巻駅からさらに乗客が乗り込んできて立つ人もでるほどになった。

マラソン参加者は遠野駅で降りたので車内はがら空きになった。

平倉駅で下車をする。

この駅で降りるのはわたし一人だけ、車掌さんも「なぜ、この駅で降りる?」と怪訝な表情(だったかも)

なんど見ても小屋にしか見えない片倉駅を後にして歩き出す。

雲ひとつない青空なので日焼け止めクリームを腕や顔になすりつける。

空気は乾燥しているし心地よい風があるので歩いていても汗だくにならずに済むのはうれしい。

今日はユニクロのドライEXというウェアを着ている。

汗をかいてもべとつかずに済むのでとても快適だ。

歩くコース上にはコンビニどころか商店らしいものは無いので、ペットボトルの水3本、クッキーや昼食用のパンなどとともに雨具まで持ってきた。

今年の春に花輪線沿線を歩いたとき天気予報が外れて雨になってしまったことがあったので念のためである。

心配性のわたしはどうしても荷物デブになってしまうのだ。

少し行くと酒造会社があった。

いまは営業していないようだ、玄関わきには手押しの井戸ポンプがあった。

わたしが子供のころはまだ水道が普及していなくてこのような井戸ポンプを使っていたのだ。

国道340号線に出る。奥に赤羽根トンネルが見えている。

赤羽根トンネルは長さが2キロメートルほどあるが狭いながら歩道もあるので歩きやすい。

トンネルの中間地点からしばらく行くと住田町と遠野市の境の標識があった。

トンネルを抜けると長い下り坂になる、歩道はないが自動車の通行がさほど多くないので快調に歩く。

と、道の反対側に人がいた。どうやら落ちているゴミを回収しているようだ。

たった一人だけだし近くには民家なども無いので、もしかすると資源になる空き缶やペットボトルを集めているのかもしれない。

歩き旅をしていると道にビールの空き缶がかなりあるのに気づく。

自宅で飲んだビールの空き缶をわざわざ捨てに来たとは思えない、やはり運転しながら飲んでいるんだろうなあ。

どんなに注意しても罰則を強化しても飲酒運転は無くならない、困ったものである。

山深い土地だから神社への階段も急である。

旧国道340号線赤羽根峠道路の住田町側入口まで来た。

この旧国道は急勾配、急カーブで道幅が狭く冬季は通行不能とのことだ。

トンネルが開通するまでは別の道を迂回するしかなかったんだろうな。

ぽつぽつと農家がある地区まで来た。バスは大船渡市と盛岡市間が1日3便ある。

山に囲まれた土地ではあるが大きな農家が多い。

文字もかすれてしまったストーンヘンジ(笑)

農地を開拓していくときに出てくる石を集めて墓石にしたり、庚申塔にしたりということなんだろうか。

坂本川を渡る。見ると川辺に釣り人の姿があった。

数か所で見かけた「一万歩歩こう」の看板。

○○さん宅を右に折れて△△さん宅を左に曲がってと書いてあるのが面白い。

スーパーやコンビニなど目印にちょうど良いのがないから個人宅を目印にしているのだった。

「滝観洞まで13Km」の案内があった。

今日の目的地「上有住駅」はこの滝観洞のすぐ近くにある。

滝観洞は洞窟の中に滝がある有名な観光地なので高速道路のインターチェンジも鉄道の駅もあるのだ。

わたしはかなり以前に行ったことがある。

もう50年近くも前のことで車で行ったのだが、たしかあの赤羽根峠を通ったはずだ。

当時は道路も舗装されておらずものすごい土埃の道だった。

その時代に比べたら道路は舗装されているしトンネルはあるし良い時代になったものだ。

と、ここにも釣り人の姿があった。川の水は澄んでいてとても涼しげだ。

たまにしか車が通らないのでディパックからパンを取り出して歩きながら食べる。

「アリスパーク」というのがあった。その下には「アンルス」の案内もある。

ネットで検索したらアリスパークは川辺の公園でアンルスは介護保険事業者の名称だった。

名前から「不思議の国のアリス」を想像して行ってみたならさぞがっかりするだろうな。

歩いていると異様な臭いがしてきた。

うぇっ、この臭いはもしかして・・・

道路わきに大きな鹿の死骸があった。

角が見えているから日本鹿の成獣のようだ。

おそらく自動車にはねられたのだろう。数日経っているらしくすごい臭いである。

急いでその場を立ち去る。

歩き旅をしていると野生動物の死骸を見かけることもある。野生動物にとって自動車は天敵だろうな。

ここも山の中腹に神社があった。

平地は田んぼや畑にしたいし山そのものがご神体ということもあるから神社やお墓は山に作るのだ。

「ソロの木」と書かれたボードがある。

ソロとはなんだろう? 地元の民話とかに出てくる名前かな?

帰宅後調べてみると「ソロの木」という名の木があるのだった。

”植木ペディア”というページでみるとソロの木はアカシデという木の別名らしいのだが樹木に興味のないわたしにはさっぱりわからない。

さらに進んで「鏡石せせらぎ公園」の前を通る。

時間があればあの渓流に足を入れて涼みたいところだが先を急がねば。

前方に歩いている人たちの姿が見えた。

ヘルメットを持っているし、川の中へ入っていったところを見ると渓流を歩いたりして楽しんでいるグループのようである。

「さいかちの木」があった。

わたしの子供のころはサイカチのさやを石鹸の代用として使っていた。

石鹸は明治の初めころには日本でも使われていたそうだが、それ以前はこのサイカチのさやの部分を石鹸代わりに使っていたのだ。

昭和20年代のわたしが育った田舎でも石鹸はあったはずだが、たぶん当時はまだ石鹸は高かったのでサイカチも使っていたんだろうなあ。

サイカチは濡らして揉むと泡が出るのだが現在の石鹸とは違うぬるぬるした感触だったと記憶している。

「寒倉」という地名があった。「さむくら」ではなく「さぶくら」と読むのがいかにも寒い土地なんだと思わせてくれる。

その先には「金の倉」という縁起の良いところもある。

このあたりの畑はこのようにネットで囲まれている。

これは日本鹿の食害を防ぐためだろう。

山の麓から畑を囲むように延々とネットがめぐらしてあるのだ。

ここは五葉山の麓なのだが、五葉山には日本鹿が生息していて近年生息数が増えているのだそうだ。

農作物を食い荒らす被害も多いという。

それでこのようにネットを張って作物を守っているのだろう。

この山裾にも濃い緑に映える真っ赤な鳥居が見えている。

おやここも実に急な階段の上に神社がある。登っていくのは大変そうだなあ。

やっと自動車道の上有住インターチェンジが見えてきた。

現在時刻は12時16分だ。

急がねば・・・上有住駅発の上り列車の時刻は12時37分なのだ。

もし乗り遅れると次の列車は午後4時30分発になってしまう。

なんと4時間の待ち時間になってしまうのだ。

駅までの距離は2キロメートルある。

ゆっくり歩いていては間に合わない、今日も疲れた脚にムチ打つようにして急ぎ足で進む。

とたんに汗が噴き出してくるが拭う余裕もない。

心臓をバクバクさせながら駅への入り口にたどり着いた。

もちろん滝観洞を見学する余裕などない。

むこうから滝観洞の見学を終えた家族連れがやってきた、わたしは歩きながら写真を撮る。

駅へは緩い坂を上って行くのでこれもしんどい。

この右上が駅のプラットホームである。

ふう、5分前に到着だ。なんとか間に合った。

疲れてはいたが15分で2キロ歩いたのだ。

ディパックからタオルを出して汗だくの体を拭く、まだ息がゼイゼイいってる。

上り列車がやってきた。

今日は約21キロを4時間で歩いた、しかも全く休憩なしである。

年寄なんだから無理しないぞと決めていても列車の時刻との関係で急がなくてはならない状況だった。まあ、間に合ったからよかったけど。

さてSLの撮影である。

わたしの乗った列車は遠野駅で「SL銀河」を追い抜いてしまう。

前回「足ヶ瀬駅」まで歩いた時に確かめてあるのだ。

そこで遠野駅の先の土沢駅で下車して「SL銀河」を待ち伏せして撮影することにする。

乗り降り自由の「いわてホリデーパス」だから余分な費用はかからないのも良い。

土沢駅ではSLが来るまで1時間ほどの待ち時間がある。

この待ち時間を利用して昼食にする。

入ったのは「食堂まつば」だ。

ラーメンが450円とリーズナブルなのは嬉しい、最近流行りのラーメン専門店の味ではないが味もなかなかイケるのだった。

さて「そろそろ時間だ」と駅のほうへ行くとすでに良いポジションにはカメラマンが三脚をセットしていた。

スマホで写真を撮ろうという家族連れも大勢いてわたしは良いポイントを確保できなかった。

うーむ、のんびりラーメンを食べていたのが失敗だったのか。

土沢駅を発車するSL銀河は「今日はいつもよりたくさん煙を出しておりまぁーす」とばかりに、もくもくと黒煙を噴き上げる。

SLしか走っていなかった時代には、あの煙が迷惑でしょうがなかったのだが、まさか黒煙が格好良く見える時代がこようとは思ってもみなかった。

目の前を通り過ぎるSL銀河。

見ると車窓から男の子が体を乗り出して手を振っている、おいおいそんなに外へ出ると危ないぞー。

SLが行ってしまったら大勢いたカメラマンが一瞬でどこかへ消えてしまった。

わたしはカメラをしまってから、徒歩10分ほどの東和温泉へと向かう。

今日はディパックに着替えと洗面用具を入れてきたのだ。

温泉で汗を流してさっぱりとして着替えも済ませ、夕方の涼しくなった道を土沢駅まで戻り花巻方面への列車を待つ。

ああ、今日は天気も良かったしSLの撮影も温泉にも入って充実した一日だったなあ。

ところがである。

なんと花巻行きの列車が満員だったのだ。

運悪く遠野のマラソン大会に参加した人たちの帰りの列車に乗り合わせることになってしまったのだ。

車内はまるで通勤電車並みの混雑でぎゅうぎゅう詰め、しかもみんな汗臭い。

汗臭さとよどんだ湿気が車内に充満していたのだった。

ああ、せっかく温泉でさっぱりしたのにこれでは・・・・

結局自宅に帰ってからもう一度シャワーで汗臭さを流すハメになってしまった。