東海道本線全線全駅歩き旅 続編(43)

2022年(R4)5月22日(日) 穂積駅 ―> 大垣駅 JR営業キロ7.7Km

天気予報を見ると今日は朝は雨のち晴れだ。

歩き旅では雨が降らないほうが良い、降るなら夜にしてもらいたいのだが天気だけは自分ではどうにもできない。

幸いなことに夜だけ雨降り、朝には晴れるということになった。

これもわたしの日ごろの心掛けが良いからである(大嘘)

ホテルから外へ出ると雨はまだぽつぽつと降っていた。

駅前広場も雨に濡れている。

見上げると青空が広がっている。今日は暑くなりそうだな。

老人にはわかりにくい自動券売機。

特に交通系カード、スマホを利用した支払いなど「ついていけない感」がある。

わたしのように田舎に住んでいるとPeyPeyで支払うことも、スマホの非接触決済も使う機会はまずない。

近所のスーパーマーケットへ週に1、2度買い物に出かけるだけだから現金払いだけの生活なのだ。

だから都会へ来るとまるで異次元の世界に迷い込んだように思えてしまうのだ。

駅の待合室で寝ているサラリーマンがいた。昨夜からここで寝ていたんだろうか?

土曜日に深夜まで飲んで終電に乗り遅れたのかも知れないな。

こんなととろは日本的だなあ、、と思ってしまう。

時代は変わっても日本人としての姿はそう簡単に変わるものではないな。

ま、、、あまり良い姿とは思わないが。

穂積駅まで移動する。日曜日だから穂積駅にも客は少ない。

平日なら通勤通学客が大勢いるだろう道を大垣方面へと歩いていく。

道端で咲いている花、“あまくさみつばつつじ”だろう。

雨に濡れてなかなかよい感じ。

空は晴れて早朝ということもあり風もないから爽快な気分だ。

安八町を過ぎて大垣市まで来た。

標識に「米原・関ケ原」とあってその右に「神戸」と書いてある。

え? 神戸ってこっちの方角だっけ???

わたしは道を間違えたのだろうか、、と、よく見ると「Godo」とローマ字で書いてある。

漢字は同じでも読み方が違うのだった。うーーん、紛らわしいな。

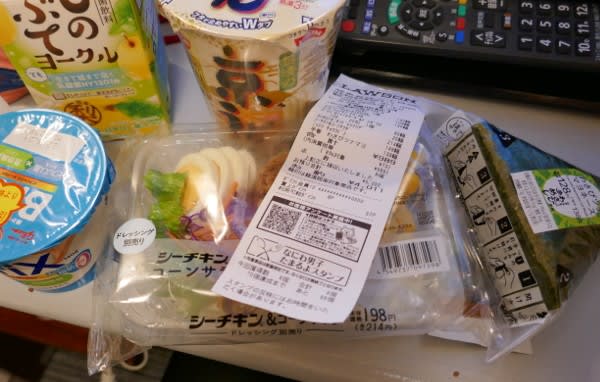

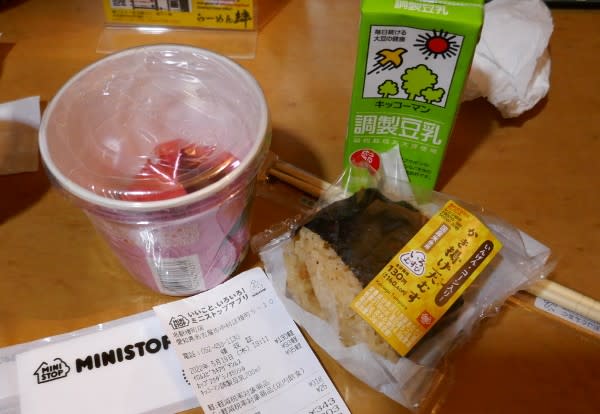

そういえば朝食がまだだ。

コンビニでサンドイッチを買う。

レジで“ぽんたカード”を出すと「お客さん、これはローソンのカードですよ!」

うっかりファミリーマートでローソンのポイントカードを出してしまったのだ。

暑さで頭がぼーっとしているのではない、老化でぼーっとしているのだ。

この店にはイートインスペースが無かった。

しかたがないので駐車場で食べる。

なんだか情けないような、わびしいような。

進んでいくとこの通路も天井が低い。

明治時代に鉄道が整備されたころ地方はまだ江戸時代とさほど変わらない生活をしていたんだろう。

買い物や畑へ行くのでも徒歩が基本で車を使うことは無かった、人がひとり通れればそれで良かったのだな。

で、、、つい高さ1.6メートルの表示につられて通って行くと線路の向こう側は畑だった、さらに別の通路を抜けて行くと上方に駅が見えた。

藪の中をかき分けるようにして行ってみると、そこは東大垣駅だった。

片面のプラットホームにがらーんと広い待合室。

だが通勤通学客は多いのだということは駐輪場を見ればわかる。

しーんと静かな駅を後にして歩き出す。

田んぼが残る道を歩いていくと「はだか祭り」のポスターがあった。

2月3日の節分のときに行われるもののようだ、「ひだりめ不動 宝光院」と書いてある。

ふんどし姿の男たちが杭瀬川でみそぎをするんだそうだ。

岩手県の盛岡市でも「はだか参り」というのがある。

一年でもっとも寒さの厳しい1月15日の夜に同じく下帯姿で八幡宮へと『ゆっくりと歩く』のだ。

どちらも寒い時期に行われるのは同じだな。

寒いだろうに、なにも無理しなくてもいいだろうになあ。

夏のお盆のころ夕涼みがてらのお参りでいいんじゃないか、それなら水着姿でも不自然じゃないし、、と不埒なじいさんは思うのだった。

大垣駅まで来た。

ここも駅前が広い。駅とアクアウォークという巨大ショッピングモールが回廊で繋がっているのだ。

駅前は巨大な駐車場になっていた。

駅の階段にはたらい船の絵があった。

大垣市は水の都と呼ばれているそうだ。

大垣観光協会のサイトで見るとたらい船の船下りはかなりの人気のようだ。

一寸法師の気分を味わうにはよいかもね。

まずは駅を見て回る。

天気は快晴、太陽がチリチリと肌を焼く。

おお、駅前には大きなステンレスの時計塔が、さすがだ!

さらに駅前には時計塔だけでなく螺旋階段?のようなもの、でっかい船のように見える石のモニュメントもある。

そして養老鉄道も乗り入れている。

近鉄の車両を使っているそうでボディカラーが赤だった。

この鉄道は第三セクターとして運行されているとのこと。

見どころの多い駅である。

2022年(R4)5月22日(日) 穂積駅 ―> 大垣駅 JR営業キロ7.7Km

天気予報を見ると今日は朝は雨のち晴れだ。

歩き旅では雨が降らないほうが良い、降るなら夜にしてもらいたいのだが天気だけは自分ではどうにもできない。

幸いなことに夜だけ雨降り、朝には晴れるということになった。

これもわたしの日ごろの心掛けが良いからである(大嘘)

ホテルから外へ出ると雨はまだぽつぽつと降っていた。

駅前広場も雨に濡れている。

見上げると青空が広がっている。今日は暑くなりそうだな。

老人にはわかりにくい自動券売機。

特に交通系カード、スマホを利用した支払いなど「ついていけない感」がある。

わたしのように田舎に住んでいるとPeyPeyで支払うことも、スマホの非接触決済も使う機会はまずない。

近所のスーパーマーケットへ週に1、2度買い物に出かけるだけだから現金払いだけの生活なのだ。

だから都会へ来るとまるで異次元の世界に迷い込んだように思えてしまうのだ。

駅の待合室で寝ているサラリーマンがいた。昨夜からここで寝ていたんだろうか?

土曜日に深夜まで飲んで終電に乗り遅れたのかも知れないな。

こんなととろは日本的だなあ、、と思ってしまう。

時代は変わっても日本人としての姿はそう簡単に変わるものではないな。

ま、、、あまり良い姿とは思わないが。

穂積駅まで移動する。日曜日だから穂積駅にも客は少ない。

平日なら通勤通学客が大勢いるだろう道を大垣方面へと歩いていく。

道端で咲いている花、“あまくさみつばつつじ”だろう。

雨に濡れてなかなかよい感じ。

空は晴れて早朝ということもあり風もないから爽快な気分だ。

安八町を過ぎて大垣市まで来た。

標識に「米原・関ケ原」とあってその右に「神戸」と書いてある。

え? 神戸ってこっちの方角だっけ???

わたしは道を間違えたのだろうか、、と、よく見ると「Godo」とローマ字で書いてある。

漢字は同じでも読み方が違うのだった。うーーん、紛らわしいな。

そういえば朝食がまだだ。

コンビニでサンドイッチを買う。

レジで“ぽんたカード”を出すと「お客さん、これはローソンのカードですよ!」

うっかりファミリーマートでローソンのポイントカードを出してしまったのだ。

暑さで頭がぼーっとしているのではない、老化でぼーっとしているのだ。

この店にはイートインスペースが無かった。

しかたがないので駐車場で食べる。

なんだか情けないような、わびしいような。

進んでいくとこの通路も天井が低い。

明治時代に鉄道が整備されたころ地方はまだ江戸時代とさほど変わらない生活をしていたんだろう。

買い物や畑へ行くのでも徒歩が基本で車を使うことは無かった、人がひとり通れればそれで良かったのだな。

で、、、つい高さ1.6メートルの表示につられて通って行くと線路の向こう側は畑だった、さらに別の通路を抜けて行くと上方に駅が見えた。

藪の中をかき分けるようにして行ってみると、そこは東大垣駅だった。

片面のプラットホームにがらーんと広い待合室。

だが通勤通学客は多いのだということは駐輪場を見ればわかる。

しーんと静かな駅を後にして歩き出す。

田んぼが残る道を歩いていくと「はだか祭り」のポスターがあった。

2月3日の節分のときに行われるもののようだ、「ひだりめ不動 宝光院」と書いてある。

ふんどし姿の男たちが杭瀬川でみそぎをするんだそうだ。

岩手県の盛岡市でも「はだか参り」というのがある。

一年でもっとも寒さの厳しい1月15日の夜に同じく下帯姿で八幡宮へと『ゆっくりと歩く』のだ。

どちらも寒い時期に行われるのは同じだな。

寒いだろうに、なにも無理しなくてもいいだろうになあ。

夏のお盆のころ夕涼みがてらのお参りでいいんじゃないか、それなら水着姿でも不自然じゃないし、、と不埒なじいさんは思うのだった。

大垣駅まで来た。

ここも駅前が広い。駅とアクアウォークという巨大ショッピングモールが回廊で繋がっているのだ。

駅前は巨大な駐車場になっていた。

駅の階段にはたらい船の絵があった。

大垣市は水の都と呼ばれているそうだ。

大垣観光協会のサイトで見るとたらい船の船下りはかなりの人気のようだ。

一寸法師の気分を味わうにはよいかもね。

まずは駅を見て回る。

天気は快晴、太陽がチリチリと肌を焼く。

おお、駅前には大きなステンレスの時計塔が、さすがだ!

さらに駅前には時計塔だけでなく螺旋階段?のようなもの、でっかい船のように見える石のモニュメントもある。

そして養老鉄道も乗り入れている。

近鉄の車両を使っているそうでボディカラーが赤だった。

この鉄道は第三セクターとして運行されているとのこと。

見どころの多い駅である。