(2021年11月10日)

上スライドは前回(11月8日)に掲載。

婿の交換の形式を矢印で示した。これだけで一般化交換を形成するが、子の交換も重ねる必要がある。Murngin族はアボリジニの慣習通りに、生まれた子を他集団に贈る(養子に出す)。その贈り貰いも規則化される。婿交換は垂直線(半族の境界)を超えて実行される。ただし水平線(子交換の境)を超えない。A(1,2)はB(1,2)と交換する。その逆のメカニズムが子の交換で、垂直線を越さず水平線を越しての交換となる。2の交換を合わせて族民の社会が出来上がる。

レヴィストロースは部族の社会骨格を想定した(上スライド)。1の8サブセクションはこの通り。4の階層に多少の引っかかりが残る。これをA,B,C,Dとするならセクション(section)と名付ければよいはず。しかしclasseとしている。部族民(蕃神)はこれを「子の限定交換を通じて形成される系統」と理解する、その系統集団はここでは見えていない。ヴェイユはこの考えを取らない。3は交換財(婿)を周回させるに当たり、短絡が発生すると周回に参加できない「村外し」が残ってしまう。制度にそれが起こらない仕組みがあるはずで、それを、たすき掛けの交換は風変わり(Webb等)と切り捨てず、仕組みをあからさまにするのが民族学者。一般化交換の原則である。

ヴェイユが捉える親族構造の基本。Bの「性別と親の婚姻形体」とは。親が婚姻相手を選ぶ先は2しかない。A(1,2)はBの1か2を選ぶ。水平婚化たすき掛け婚かの選択で、その婚姻で生まれる子の婿入り嫁ぎ先が決まる。

上スライドは本論文のプロット骨格を説明している。上記「子の婿入り嫁ぎ先」とした意味は数式でf(mi)、これを婚姻権とした。その発展にf[f(mi)]が出てきて、交差いとこ婚が成立するとの証明に結びつく。

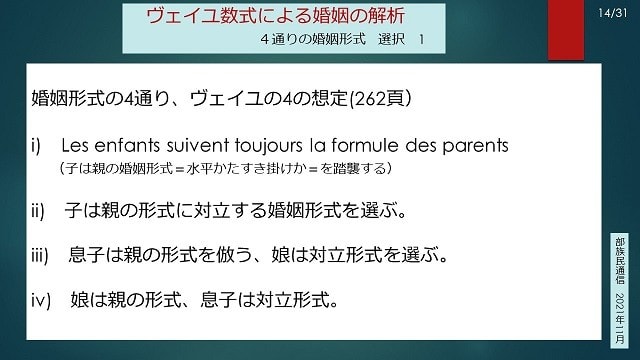

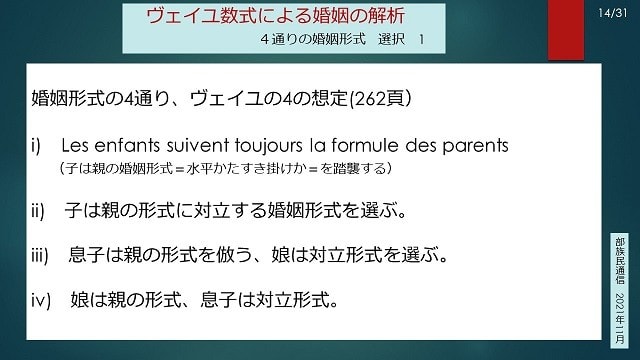

子が選択できる4の婚姻形体を示す。しかしすべてが「ヴェイユの条件société irréductible(分断できない社会)」に適合するわけではない。

i)は除外、数値としてii)が成立しない証明をしている。後述する。

親族の基本構造第一部の補遺ヴェイユの証明 3 の了

上スライドは前回(11月8日)に掲載。

婿の交換の形式を矢印で示した。これだけで一般化交換を形成するが、子の交換も重ねる必要がある。Murngin族はアボリジニの慣習通りに、生まれた子を他集団に贈る(養子に出す)。その贈り貰いも規則化される。婿交換は垂直線(半族の境界)を超えて実行される。ただし水平線(子交換の境)を超えない。A(1,2)はB(1,2)と交換する。その逆のメカニズムが子の交換で、垂直線を越さず水平線を越しての交換となる。2の交換を合わせて族民の社会が出来上がる。

レヴィストロースは部族の社会骨格を想定した(上スライド)。1の8サブセクションはこの通り。4の階層に多少の引っかかりが残る。これをA,B,C,Dとするならセクション(section)と名付ければよいはず。しかしclasseとしている。部族民(蕃神)はこれを「子の限定交換を通じて形成される系統」と理解する、その系統集団はここでは見えていない。ヴェイユはこの考えを取らない。3は交換財(婿)を周回させるに当たり、短絡が発生すると周回に参加できない「村外し」が残ってしまう。制度にそれが起こらない仕組みがあるはずで、それを、たすき掛けの交換は風変わり(Webb等)と切り捨てず、仕組みをあからさまにするのが民族学者。一般化交換の原則である。

ヴェイユが捉える親族構造の基本。Bの「性別と親の婚姻形体」とは。親が婚姻相手を選ぶ先は2しかない。A(1,2)はBの1か2を選ぶ。水平婚化たすき掛け婚かの選択で、その婚姻で生まれる子の婿入り嫁ぎ先が決まる。

上スライドは本論文のプロット骨格を説明している。上記「子の婿入り嫁ぎ先」とした意味は数式でf(mi)、これを婚姻権とした。その発展にf[f(mi)]が出てきて、交差いとこ婚が成立するとの証明に結びつく。

子が選択できる4の婚姻形体を示す。しかしすべてが「ヴェイユの条件société irréductible(分断できない社会)」に適合するわけではない。

i)は除外、数値としてii)が成立しない証明をしている。後述する。

親族の基本構造第一部の補遺ヴェイユの証明 3 の了

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます