(2021年10月20日)<La propriété est la non-réciprocité, et la non-réciprocité est le vol… Mais la communauté est aussi la non-propriété, puisqu’elle est la négation des termes adverses : c’est encore le vol. Entre la propriété et la communauté, je construirais un monde>(同)

P-J.Proudhon、solution du problème socialからの引用。

Proudhon(1809~65年、フランス) は社会主義者、フランスの無政府主義の父と伝わる。生年月日は佐久間象山に近い。それほどにも時代が遡るが初版(1947年)時の思想界の風潮は、前世紀(19世紀)の著作であってもそれほどの時間距離を感じていなかったと解する。さて引用されている筆者が無政府主義者と分かれば理解が進む。

訳:私財は非相互的(誰にも渡さない)である。非相互ならばそれは盗みだ。そして共有財もあるとしているが、こちらも非相互である。なぜならそれは反義語の否定(誰にも渡さない訳ではない)に過ぎないから。己の財と見せかけ共有の狭間で、私はこの世界を創ろうとしているのか。(条件法を用いるから確定していない。それで「否、そうした世界など創造できない」の反語と理解する)

こんな過激主張を引用する目論見は何か。前文の自然再生産の仕組みとの接点を見出さねばならぬ。Proudhon文の前の一行は;

<on ne peut dépasser ces notions qu’à la condition de se placer sur un autre plan.訳:この考え(自然は「非分割indivision」と「横取りappropriation」=前引用)を理解するには立ち位置を替えなければならない>

無政府主義者が語る「財は盗み」とレヴィストロースの「自然は横取り」は、同じ思考を別の視点(sur un autre plan)で論評していると推し量れる。両者を取り持つ共通性は;

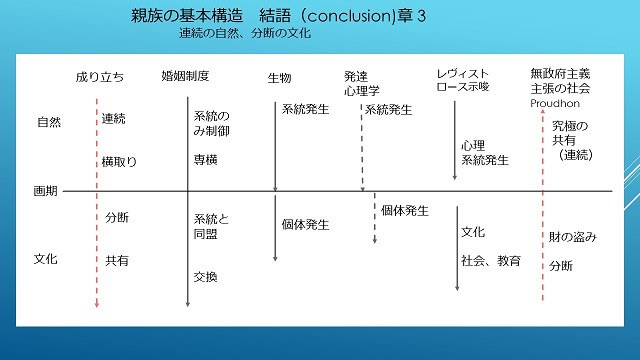

自然indivision:世代再生産で子は親に似る(遺伝財は非分割、連続性がある)

所有財:財の非分割性、財は盗み

文化division :世代再生産:同盟形成の規則、社会の創生

所有財:財を分断する(婚姻制度と交換)無限の共有(無政府主義)

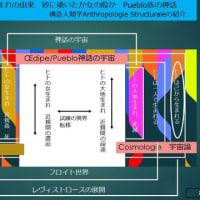

と考えた。いかがなものか。パワーポイント図を作成した。

自然と文化の境界を画期とした。婚姻では自然=系統のみを選択する再生産に対して文化=系統の管理には手が出ない、同盟を選ぶ仕組みを制度化する。心理学(ピアジェの発達とフロイトの深層は系統発生か個体発生かをレヴィストロースは問うが、(ピアジェ)からは答えが無かった。そこでレヴィストロースの示唆する処を表に入れた。プルードンの無政府主義はよく理解するところではないが、自然(財の盗みのない)に戻れと言ってるので、逆向きにした。

レヴィストロースを読むとは脇道の小風景の清々しさ。聞いた事もない歴史に埋もれかけた作者の労作を垣間見る機会が楽しい。余裕をもって当たろう。

<Or qu’est-ce que ce monde, sinon dont la vie sociale s’applique tout entière à construire et reconstruire sans arrêt une image approchée et jamais intégralement réussie, le monde de la réciprocité que les lois de la parenté et du mariage font, pour leur compte, laborieusement sortir de relations condamnées, sans cela, à rester tantôt stériles et tantôt abusives ?(同)

訳:この世界とは一体、何なのか。命が活動する社会を除いては想像もできない。そこに一つの大まかな目標があって、それは親族と婚姻制度が規定する相互依存の世界に他ならず、それらをして呪われのあの相関から抜け出すべく、実現せむと目標に向き合いつつ、困難辛苦の重なりの果てで、いつかには総体としてまとまる。この苦難の過程で目標が成就されることになろう。もしそれができなかったら不毛と淫らさから抜け出られない。

レヴィストロースが上2の引用文で指摘するのは;

1 自然状態では人と人との相関が淫らに陥る。呪われた関係、社会構築を妨げる近親婚がたやすく発生する。

2 Proudhonが唱える無政府社会には私有財の概念が欠如しているから、女を淫らに消費する(abusives)。婚姻制度は消える、社会が崩壊する。自然に戻るとはそうした状態だ。

3 フロイト等が唱える精神分析の中身は、人の心理をphylogénèse(系統発生)自然状態として説明している。これをレヴィストロースは批判する。

心理学手法で近親婚禁止を説いた学説の紹介と、それらへのレヴィストロースからの批判はこれまで2回ほど投稿した。

1 フロイトの深層心理、エディプスコンプレックスへの反論(ホームサイトwww.tribesman.net 2021年2月掲載)

2 ピアジェの発達心理学の方法論への批判(ホームサイト掲載は2020年4月)

Gooblogにはこれら日付に至近月日に投稿しているので、左枠のカレンダーからお探し、ご訪問を。本章Conclusionの文はそれらに比べより精緻にして辛辣、かつ修辞表現の塊なので読み応えも一入。再度、取り上げるとした。

本章(Conclusions結語)の一文を引用する;

<具体事例を対象とし、経験をもとにして形作る論理は、時にそれらを学説として展開せむとする哲学者の「予兆pressentiment」と結びつく。すると物事はかく進展すると早合点し、かつ進展の有り様までを推測する即断に、その哲学者はやぶさかではない(562頁)上訳文の原文は>L’étude expérimentale des faits peut rejoinder le pressentiment des philosophes…>全文を引用しないが現在形と過去形で記述されているから、こうした事態が実際に発生している事実を示す。具体事例とは人類学で云えば祭儀、村落構成、親族呼称などであろう。心理学では心理の発露。これらは感知できるモノである。経験に基づく学説はこれら対象であるモノを経験論理に当てはめ説明する方法である。祭儀をしては先祖を敬う行為、村落の構造を身分制度に言い換える…など。モノをモノに言い換えている。モノを思考の構造体の中で主客転換していない。

フロイトは心理を表層に現れる表現行為と深層にわだかまる記憶との重層と見立てる。この説明はモノを見るに経験に基づく直感から生まれる学説、その一典型である。

「推測の即断」とは早とちりである。フロイト、ピアジェらを勘違い学説と批判しているのだ。

ここで留意するのは予兆, 原語pressentiment(phénomène subjectif)の意味合い。

予兆、前触れなどが当てられるが(スタンダード辞書)、原語の含意とは異なる。予兆は「必ず起こる事象の前触れ」が意義となる。しかしpressentimentには起こるか否かは不明ながらの仮想であり、「思い込み」が近い。上文は「哲学者はこれと思い込んで、それがとある事象と見かけで整合すれば、両の間に繋がりがあるか無しかは気に留めず、思い込みを動員し事象を都合よく解釈する。そんな哲学者も多いものだーこうした意訳に収まる。この一文はフロイト批判に発展するとして、否定的に受け止める。(2021年10月20日)

親族の基本構造の結語章8 心理学による近親婚禁止の批判1の了

P-J.Proudhon、solution du problème socialからの引用。

Proudhon(1809~65年、フランス) は社会主義者、フランスの無政府主義の父と伝わる。生年月日は佐久間象山に近い。それほどにも時代が遡るが初版(1947年)時の思想界の風潮は、前世紀(19世紀)の著作であってもそれほどの時間距離を感じていなかったと解する。さて引用されている筆者が無政府主義者と分かれば理解が進む。

訳:私財は非相互的(誰にも渡さない)である。非相互ならばそれは盗みだ。そして共有財もあるとしているが、こちらも非相互である。なぜならそれは反義語の否定(誰にも渡さない訳ではない)に過ぎないから。己の財と見せかけ共有の狭間で、私はこの世界を創ろうとしているのか。(条件法を用いるから確定していない。それで「否、そうした世界など創造できない」の反語と理解する)

こんな過激主張を引用する目論見は何か。前文の自然再生産の仕組みとの接点を見出さねばならぬ。Proudhon文の前の一行は;

<on ne peut dépasser ces notions qu’à la condition de se placer sur un autre plan.訳:この考え(自然は「非分割indivision」と「横取りappropriation」=前引用)を理解するには立ち位置を替えなければならない>

無政府主義者が語る「財は盗み」とレヴィストロースの「自然は横取り」は、同じ思考を別の視点(sur un autre plan)で論評していると推し量れる。両者を取り持つ共通性は;

自然indivision:世代再生産で子は親に似る(遺伝財は非分割、連続性がある)

所有財:財の非分割性、財は盗み

文化division :世代再生産:同盟形成の規則、社会の創生

所有財:財を分断する(婚姻制度と交換)無限の共有(無政府主義)

と考えた。いかがなものか。パワーポイント図を作成した。

自然と文化の境界を画期とした。婚姻では自然=系統のみを選択する再生産に対して文化=系統の管理には手が出ない、同盟を選ぶ仕組みを制度化する。心理学(ピアジェの発達とフロイトの深層は系統発生か個体発生かをレヴィストロースは問うが、(ピアジェ)からは答えが無かった。そこでレヴィストロースの示唆する処を表に入れた。プルードンの無政府主義はよく理解するところではないが、自然(財の盗みのない)に戻れと言ってるので、逆向きにした。

レヴィストロースを読むとは脇道の小風景の清々しさ。聞いた事もない歴史に埋もれかけた作者の労作を垣間見る機会が楽しい。余裕をもって当たろう。

<Or qu’est-ce que ce monde, sinon dont la vie sociale s’applique tout entière à construire et reconstruire sans arrêt une image approchée et jamais intégralement réussie, le monde de la réciprocité que les lois de la parenté et du mariage font, pour leur compte, laborieusement sortir de relations condamnées, sans cela, à rester tantôt stériles et tantôt abusives ?(同)

訳:この世界とは一体、何なのか。命が活動する社会を除いては想像もできない。そこに一つの大まかな目標があって、それは親族と婚姻制度が規定する相互依存の世界に他ならず、それらをして呪われのあの相関から抜け出すべく、実現せむと目標に向き合いつつ、困難辛苦の重なりの果てで、いつかには総体としてまとまる。この苦難の過程で目標が成就されることになろう。もしそれができなかったら不毛と淫らさから抜け出られない。

レヴィストロースが上2の引用文で指摘するのは;

1 自然状態では人と人との相関が淫らに陥る。呪われた関係、社会構築を妨げる近親婚がたやすく発生する。

2 Proudhonが唱える無政府社会には私有財の概念が欠如しているから、女を淫らに消費する(abusives)。婚姻制度は消える、社会が崩壊する。自然に戻るとはそうした状態だ。

3 フロイト等が唱える精神分析の中身は、人の心理をphylogénèse(系統発生)自然状態として説明している。これをレヴィストロースは批判する。

心理学手法で近親婚禁止を説いた学説の紹介と、それらへのレヴィストロースからの批判はこれまで2回ほど投稿した。

1 フロイトの深層心理、エディプスコンプレックスへの反論(ホームサイトwww.tribesman.net 2021年2月掲載)

2 ピアジェの発達心理学の方法論への批判(ホームサイト掲載は2020年4月)

Gooblogにはこれら日付に至近月日に投稿しているので、左枠のカレンダーからお探し、ご訪問を。本章Conclusionの文はそれらに比べより精緻にして辛辣、かつ修辞表現の塊なので読み応えも一入。再度、取り上げるとした。

本章(Conclusions結語)の一文を引用する;

<具体事例を対象とし、経験をもとにして形作る論理は、時にそれらを学説として展開せむとする哲学者の「予兆pressentiment」と結びつく。すると物事はかく進展すると早合点し、かつ進展の有り様までを推測する即断に、その哲学者はやぶさかではない(562頁)上訳文の原文は>L’étude expérimentale des faits peut rejoinder le pressentiment des philosophes…>全文を引用しないが現在形と過去形で記述されているから、こうした事態が実際に発生している事実を示す。具体事例とは人類学で云えば祭儀、村落構成、親族呼称などであろう。心理学では心理の発露。これらは感知できるモノである。経験に基づく学説はこれら対象であるモノを経験論理に当てはめ説明する方法である。祭儀をしては先祖を敬う行為、村落の構造を身分制度に言い換える…など。モノをモノに言い換えている。モノを思考の構造体の中で主客転換していない。

フロイトは心理を表層に現れる表現行為と深層にわだかまる記憶との重層と見立てる。この説明はモノを見るに経験に基づく直感から生まれる学説、その一典型である。

「推測の即断」とは早とちりである。フロイト、ピアジェらを勘違い学説と批判しているのだ。

ここで留意するのは予兆, 原語pressentiment(phénomène subjectif)の意味合い。

予兆、前触れなどが当てられるが(スタンダード辞書)、原語の含意とは異なる。予兆は「必ず起こる事象の前触れ」が意義となる。しかしpressentimentには起こるか否かは不明ながらの仮想であり、「思い込み」が近い。上文は「哲学者はこれと思い込んで、それがとある事象と見かけで整合すれば、両の間に繋がりがあるか無しかは気に留めず、思い込みを動員し事象を都合よく解釈する。そんな哲学者も多いものだーこうした意訳に収まる。この一文はフロイト批判に発展するとして、否定的に受け止める。(2021年10月20日)

親族の基本構造の結語章8 心理学による近親婚禁止の批判1の了

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます