ウォーキングを始めて9年目、その間、4年間、協会に所属して多くの例会に参加してきたし、ウオーキングサークルを主宰して7年、個人でも熊野古道、琵琶湖一周、しまなみ海道を歩いてきた。東海道五十三次ひとり歩きも順調にすすんでいる。

そして今回から新たなウオーキング・シリーズ

「古寺巡礼ウォーク」100寺を訪ねてのスタート!

東海道五十三次に続く二つ目のシリーズウォーク、三年かけて関西の100寺をしっかりと歩いてみることにした。もしかしたら、これが求めていた最終のウオーキングのような気がする。

簡単な記録でも残しておけば、お寺巡りとカメラの好きな息子やまだ見ぬ孫に足跡として残せるだろうと思う。

成人の日、その一歩を踏み出した。

奈良は寒かった、12時過ぎに近鉄奈良駅についたらちらちらと雪が寒い出迎えをしてくれた。

温かいそばを食べて天気の回復を待ち12時45分、駅前の行基菩薩像前から巡礼ウォークのスタート

後から行く興福寺の五重塔が見える奈良公園。

こんなに寒くても奈良は観光客でいっぱい、おなじみの鹿もせんべいをねだってすり寄ってくる。

順番、鹿せんべい売りのおばちゃんのところで待ってる鹿たち

おーい、誰か早くせんべいを買っておくれ!

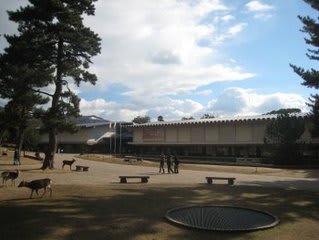

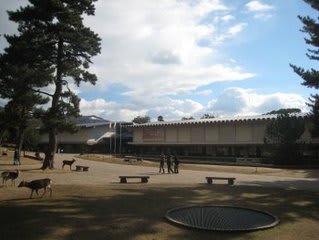

国立博物館前を通り右へ、最初の巡礼古寺は、奈良の象徴的な「東大寺」

若草山は山焼き前の冬景色、鹿は元気!

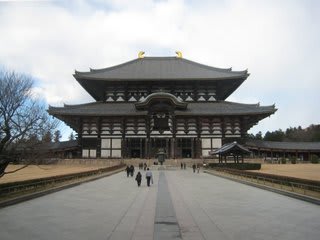

東大寺、もう、何度来ていることか、周辺も含めてよく分かっているのだが、それは白紙にして、しっかり巡礼ウォークにこだわることにした。

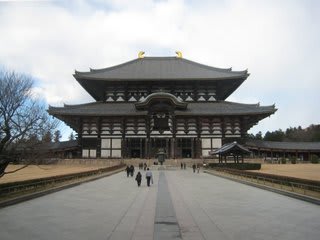

東大寺の総門にあたる正門の南大門から大仏殿(金堂)へ向かう、南大門には左右に運慶、快慶の大きな金剛力士像(国宝)が力強い表情で迎えてくれる。

南大門を入ると大仏殿(後ろの建物)がある中門(左前)へ、そこを壁にそって左へすすむと大仏殿へ入る入口がある。

中門を左へすすみ拝観受付から入ると目の前に木造建造物世界一の大仏殿が寒空に威容を誇るように立っている。そして、中に入ると目の前に本尊の大仏さん(盧舎那仏・国宝)、高さ15メートル、見上げるようにして、久しぶりに写真を撮らせてもらった。

柱の根元に大仏様の鼻の穴と同じ大きさの穴があいていてそこをくぐり抜けると幸運がくるとか・・・子供たちが親の写真撮影にモデルにされて、何人も挑戦している姿がほほえましくて思わずこちらもシャッターを押した。

東大寺は、奈良時代の8世紀中ごろ神亀5年(728)、聖武天皇の皇太子、基王の菩提を追修するために建てられた金鐘山寺(きんしょうせんじ)が始まり。745年に東大寺となり、大仏は752年に開眼供養が行なわれたが、大仏殿や講堂などの伽藍が完成したのは789年。現在の伽藍は1709年に再建されたものである。華厳宗大本山。本尊は盧舎那仏で天平勝宝5年(753)に完成。

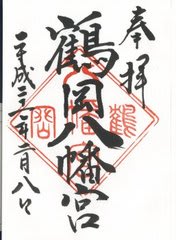

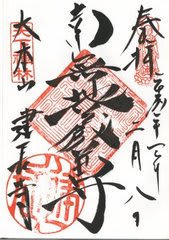

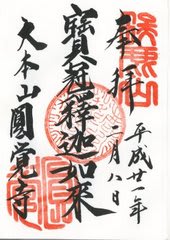

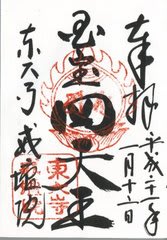

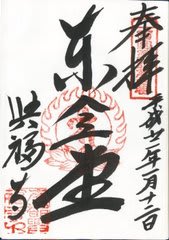

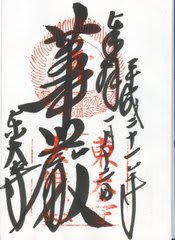

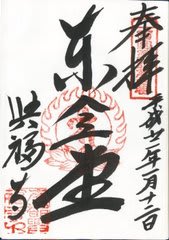

この巡礼ウォークでは、「朱印」をいただくことにした。朱印帳は、熊野古道巡りで完歩した熊野本宮大社で買ったもの。熊野古道から古寺巡りへと引き継いで行く。

次に訪れたのが「戒壇院」、大仏殿中門から西へゆるい坂道を降りて行くと右手にある。

戒壇院は、天平勝宝6年(754)に唐から来日した鑑真和上が、東大寺大仏殿の前で、日本に初めて戒律を伝えたことが建立の由来になった。

戒壇とは、僧侶が戒律を守ることを仏前に誓う儀式を行うところ、戒壇院では、僧侶のためにの資格認定の儀・授戒が行われていた。いまの本堂は、江戸時代に再建されたもの、厳粛な雰囲気の静けさの中にひっそりとたたずんでいる本堂は、戒壇の名にふさわしい趣がある。

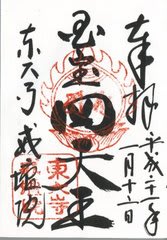

堂内では、誰もいない、自分一人だけで国宝の四天王立像を身近に拝観できて感動を覚えた。朱印には「国宝四天王」と書かれていた。でもここを訪れる人は少ない。

お堂の石畳の両側を白砂が敷かれ若草山をきれいに臨める、おすすめの戒壇院。

次は、二月堂へ向かうが、途中、少し寄り道して正倉院へ、ここは宮内庁管轄なので土日祭日は閉まっていることを知っていたので塀にそって歩き、やや遠回りして柵の外から建物が見える場所まで移動してみた。寒いのに柵の間からカメラを向けたりのぞいたりしている人がいたが、遠くから来た観光客なのだろうか・・・。

二月堂には、東大寺の裏参道を通る、大仏殿の背中を歩くのもかくれた楽しい道、やがてゆるやかな坂、やわらかな曲がり道は土塀の続く石畳の小道になり、向こう正面に二月堂が見えてくる、ここの風情は大好きだ。カメラスポットで写真でもよく紹介されているところ。ここは女性の散策している姿がいつもみられる、外人さんも多い。

二月堂は、春の到来を告げるお水取りで広く知られている。二月堂は、下から見上げても美しい建築様式だが、舞台のある回廊からの眺めはすばらしい。東大寺の大仏殿も正面下に見え、奈良市内も一望できる。

ここから生駒山に落ちる夕陽の美しさは格別で毎年、夏の夕刻に写真撮りにきているところだ。

寒いので境内にある茶店でおはぎ抹茶を頼んだ、おはぎの大きかったこと、でも温まった。社務所で、朱印をお願いした。

すぐ隣の三月堂の前を四月堂を右にして東大寺方面に石段を下りながら、鐘楼、行基堂、俊乗堂へ寄ってみた。

東大寺の前にある鏡池を散策、ライトアップの時期、ここの池に映る東大寺の姿はカメラスポットとして気に入っている。

そこで「古寺巡礼ウォーク」と書きこんだ用紙とリュックと帽子の記念写真を撮った。

鹿と観光客でごつたがえしている東大寺門前のお土産物屋の前を通り、巡礼ウォーク二番目の「興福寺」へ向かう。時間は午後3時半、日没までは時間がないのでここは速歩。

まず、猿沢の池から興福寺の五重塔を眺めたい、ここは、夏の燈火会のビューポイント、珍しく人がいなくてのんびりと池の周りを歩くことができた。

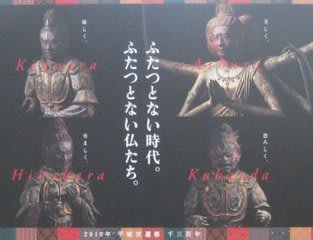

興福寺は、藤原鎌足が、大化改新(645年)の成功を願って建立した釈迦三尊像を安置するため、669年に妻の鏡女王が京都山科に建てた山階寺を起源とする、そして、和銅三年(710)の平城京遷都に際して、寺は左京三条七坊の地に移して興福寺と称された。以降、藤原氏や朝廷が深くかかわったために絶大な権力をもつに至り、その結果、わが国の宗教界はもとより政治、経済、社会、文化に多大な影響を及ぼしてきた。

1998年に世界遺産に登録、国宝26件、重要文化財44件、うち国宝彫刻17件は、わが国の国宝彫刻の14%を占めるという。(興福寺パンフレット参考)

すでに4時をまわり日は西に傾き、その夕日から受ける影が五重塔が一層に引き立たせ、若草山を背にする位置からの五重塔は奈良1番の高さを見せつけてくれた。

光明天皇によって天平2年(730)に建立された五重塔は5回焼失し、いまの塔は応永33年(1425)に再建されたもの、高さ51メートル、五重塔では、京都・東寺に次ぐわが国2番目の高さ、国宝。

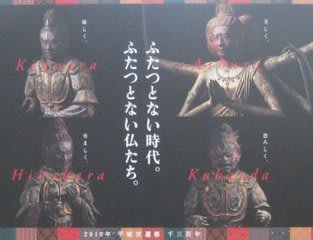

なにしろ広大な敷地、建物、じっくり見るには半日もかかるといわれているくらいでとても時間がないので、五重塔の隣り、国宝の東金堂を拝観することにした。

興福寺を訪ねると五重塔とこの東金堂は必ず目にする建物で、聖武天皇が奈良時代の神亀3年(726)に元正天皇の病気回復を願って造立した薬師三尊を安置するお堂、焼失あと応永22年(1415)に再建された。堂内の真中に座する薬師如来座像は手の届く位置にあり、その美しさと堂々とした威厳が格調の高さを感じさせてくれた。朱印をいただいて100メートルほど南にある南円堂へ

南円堂は、西国33ヵ所の9番札所だけに、リュックサック姿やウォーキング姿の人が大勢きていた、興福寺の中では、すこし雰囲気の違うところと感じた。

八角形の朱塗りのお堂で、ここにも堂内に国宝の観音像と四天王立像がある。

興福寺のはしの目につきにくいところに国宝のある北円堂、下がったところにある

国宝の三重塔をめぐるうちに日没、薄暗くなり予定コースを巡ったので近鉄奈良駅へ、寒風の奈良公園内を約4時間、拝観を含めて12000歩、しっかりと歩いた。17時2分の快速電車に乗った。

普段から仏像は、しっかりと観ていると思ったが、改めて時間をかけて訪ねてみると違った見方があるものだと気がついた。

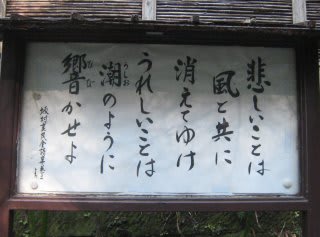

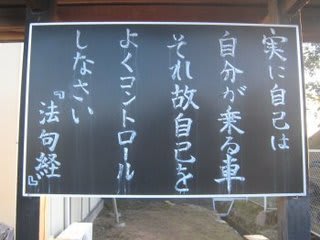

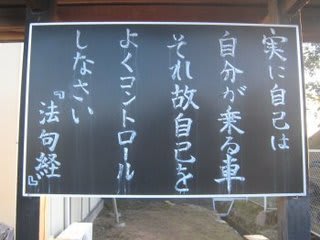

古寺巡礼ウォークは、自分が自分と向かい合うウォーキングだと感じた。眺めている仏像の中に実はもう一人の自分がいるような、その自分がこちらの自分を見ているような、そんな気がしてならなかった。

自分の中にいる仏様、仏心、それを忘れてはならない。

その思いをしっかり持って、自分をしっかり見て、しっかりと対話して、しっかり歩くことにしたい。

100寺巡礼ウォークはスタートした、3年後の100寺はどこの古寺やら、楽しみだ。