紅葉の見納めと心身のいやしにしょうと、お天気にも恵まれて京都・洛北のお気に入りを訪ねた。大阪淀屋橋から京阪電車で京都出町柳駅へ着いたのが11時35分

鴨川にかかる加茂大橋に出て見ると色づいた比叡山がきれいに見えた。

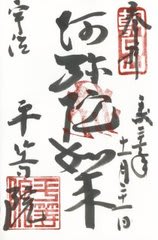

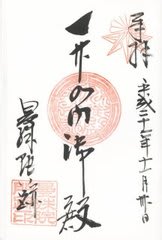

今出川通りを銀閣寺道をめざしてすすむ、最初に法然上人を開祖にした浄土宗大本山のひとつ、百万遍知恩寺を訪ねた。このお寺に入ったのは初めて、総門からまっすぐに続く参道をすすむと正面に立派な御影堂がありそこの入れてもらってしばらく座らせてもらった。ご朱印をもらって最近始まった「数珠巡礼」のことを聞いた。京都・滋賀県のお寺が始めた社寺を巡って社寺の刻印が入った玉を集めて数珠にする「一念、一玉思いを込めて」ということらしい。さっそく一玉求めた、いくつ集まるか・・・普通、数珠の数は108個、自分がいつも右手にしているのは27個、初めて聞いたが54個、36個もあるそうだ。

少しすすむと百万遍交差点を出る、ここから銀閣寺道、白川通りへとすすむが、この道は年末の全国高校駅伝のコースでおなじみのところ。(行き3区、戻り4区)交差点を渡ると通りの両側には京大のキャンパスが続く。

時間は12時半、キャンパス前で弁当を売っていたのでさっそく買ってキャンパスの中で食べた、物理学、化学・・・なんだか難しい名前の標識が続く、大勢の学生と出会う、ここがノーベル賞受賞者を排出しているところか・・・みんな賢こそうに見えるなあ・・・

湯川秀樹博士の像がたっている基礎物理学研究所の前も通った。まさかこの歳で息子も入れなかった京大へ入る?とは思わなかった。

緩やかな坂道を上っていくと正面に大文字の大という字がくっきりと浮かび上がった大文字山が迫ってきた。銀閣寺道交差点をそのまますすむと銀閣寺、手前を右に行くと哲学の道へすすむが、今日は交差点を左折、駅伝コースをそのまま白川通りへとすすむ。

色づいたイチョウとケヤキの街路樹の下を一路、比叡山のふもとを目指す。行先は金福寺、詩仙堂、曼殊院方面のお気に入りコース。

一乗寺下り松町バス停で白川通りから右の坂道へ入ると宮本武蔵と吉岡一門との決闘の場と伝わるところへ、ここには四代目の松と大きな記念碑がたっている。

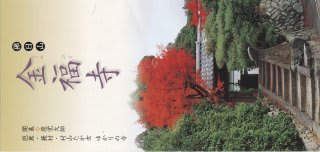

詩仙堂に行く前に小さな路地を右へしばらく行くと金福寺へ、ここは松尾芭蕉ゆかりの寺で、のちに芭蕉を慕う与謝野蕪村が荒れ果てていた蕪村庵を再興し、以来、芭蕉ゆかりのこの寺で句会などを催し俳諧の聖地となったところ。

江戸時代の三俳人といえば、芭蕉、一茶、蕪村だが、芭蕉が亡くなったのが大阪、蕪村は大阪生まれ、その二人が時代を少し異にしてつながったのが金福寺であるというのも驚き。蕪村は俳人としてだけでなく画人としても知られ絵入りの「芭蕉庵再興期」も展示されている。庭園の紅葉もきれいでとくに芭蕉庵を包むように紅葉がとてもきれいだった。

この金福寺には、もうひとつ歴史の事実が残されている。安政の大獄を断行した井伊直弼の懐刀であった永野主膳の愛人で密偵をつとめた村上たかは、のちに勤皇派の武士にとらえられ、三条河原で生きざらしにされた後、尼となって明治9年に亡くなるまでこの寺で過ごしたが、この寺の入り口手前左にたかが建立した弁天堂がある。たかを慰めるように紅葉が屋根を覆っていた。

詩仙堂への道、右手の長い階段の上に本願寺北別院へ寄ってみた、ここの紅葉は見事だった。

詩仙堂へ行くと門前の駐車場には観光バスが4台停車していて大勢の団体客が詩仙堂の小さな入口に列をつくっていた、この入口がカメラスポット、人が少なくなる時を待つ、おかげで?二組の女性グループからシャッターをたのまれた。

詩仙堂は何度きたことか、昭和の時代に座禅で来てから洛北でもとくになじみの深いところ。しかし、いつ来ても観光客が多い。有名なお寺ではないし、知られた仏像があるわけでも、大きな規模でもなく、お寺の雰囲気があるわけでもないのになぜか。詩仙堂という響きがひきつけるのかもしれないが、ここはもともと石川丈山が建てた山荘だったらしい。

徳川家康に仕え功績をあげた丈山が、大坂夏の陣で先陣をきったことを抜け駆けの軍紀違反に問われて武士を捨て、ここに山荘を建てて住んだのが詩仙堂の始まりらしい。寛永18年(1641)。曹洞宗のお寺になったのが昭和41年。せまい建物の中に大勢とすわって庭園を眺めていた。

詩仙堂からすぐ隣にある宮本武蔵ゆかりの八大神社へ寄ってみた。宮本武蔵が吉岡一門との一乗下り松の決闘前に、この神社で祈ろうとしたが、普段神仏に頼っていたい自分を思いだして「われ神仏を尊んで神仏を怯まず」と悟ったという。人影はほとんどない、ここには歴代の宮本武蔵映画シーンのポスターなど、たくさん展示してあってなつかしい俳優さんにも会えた。

最後は曼殊院へ、途中に円光寺へ寄って、ふたたび、まがりくねった道を約20分ほどしっかりウオーキング。ここはバスが入れないのでひんばんにタクシーが行き交う。

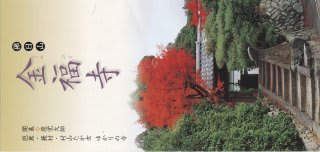

しばらく歩いて紅葉の坂道をのぼっていくと勅使門が見えてきたが、ここは普段、入れないので左へまわって曼殊院へ。ここにも大勢の観光客が訪れていた。

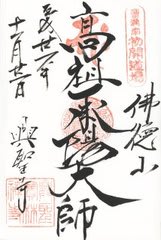

曼殊院は洛北を代表する門跡寺院で、延暦年間に最澄が比叡山に一堂を建立したことに始まったらしい。いまは青蓮院、妙法院、三千院とともに天台宗の門跡寺院になっている。

このお寺の見どころは、重要文化財の大書院、小書院、そして、そこから眺める枯山水の庭園がお見事、とくに秋は庭園を囲むように紅葉が彩りを豊かにする、今日も遅い紅葉が見事な演出をしていた。

ご朱印をもらって、さっそく数珠巡礼の一玉も求めた。これで二玉、108までには道は遠い。参加社寺もまだそんなにないのだから・・。

ここまで足を運ぶにはタクシーか自転車以外にない、電車、バス停は遠くて道が複雑なために地図ではおぼつかない。歩いて帰る人影は自分ひとりだったが知ったる道をしっかりウオーキング、鷺宮神社へ寄って修学院道バス停から京都駅へ、これが1時間かかった。紅葉の盛りには少し遅かったが、いいウォーキングになった。

鴨川にかかる加茂大橋に出て見ると色づいた比叡山がきれいに見えた。

今出川通りを銀閣寺道をめざしてすすむ、最初に法然上人を開祖にした浄土宗大本山のひとつ、百万遍知恩寺を訪ねた。このお寺に入ったのは初めて、総門からまっすぐに続く参道をすすむと正面に立派な御影堂がありそこの入れてもらってしばらく座らせてもらった。ご朱印をもらって最近始まった「数珠巡礼」のことを聞いた。京都・滋賀県のお寺が始めた社寺を巡って社寺の刻印が入った玉を集めて数珠にする「一念、一玉思いを込めて」ということらしい。さっそく一玉求めた、いくつ集まるか・・・普通、数珠の数は108個、自分がいつも右手にしているのは27個、初めて聞いたが54個、36個もあるそうだ。

少しすすむと百万遍交差点を出る、ここから銀閣寺道、白川通りへとすすむが、この道は年末の全国高校駅伝のコースでおなじみのところ。(行き3区、戻り4区)交差点を渡ると通りの両側には京大のキャンパスが続く。

時間は12時半、キャンパス前で弁当を売っていたのでさっそく買ってキャンパスの中で食べた、物理学、化学・・・なんだか難しい名前の標識が続く、大勢の学生と出会う、ここがノーベル賞受賞者を排出しているところか・・・みんな賢こそうに見えるなあ・・・

湯川秀樹博士の像がたっている基礎物理学研究所の前も通った。まさかこの歳で息子も入れなかった京大へ入る?とは思わなかった。

緩やかな坂道を上っていくと正面に大文字の大という字がくっきりと浮かび上がった大文字山が迫ってきた。銀閣寺道交差点をそのまますすむと銀閣寺、手前を右に行くと哲学の道へすすむが、今日は交差点を左折、駅伝コースをそのまま白川通りへとすすむ。

色づいたイチョウとケヤキの街路樹の下を一路、比叡山のふもとを目指す。行先は金福寺、詩仙堂、曼殊院方面のお気に入りコース。

一乗寺下り松町バス停で白川通りから右の坂道へ入ると宮本武蔵と吉岡一門との決闘の場と伝わるところへ、ここには四代目の松と大きな記念碑がたっている。

詩仙堂に行く前に小さな路地を右へしばらく行くと金福寺へ、ここは松尾芭蕉ゆかりの寺で、のちに芭蕉を慕う与謝野蕪村が荒れ果てていた蕪村庵を再興し、以来、芭蕉ゆかりのこの寺で句会などを催し俳諧の聖地となったところ。

江戸時代の三俳人といえば、芭蕉、一茶、蕪村だが、芭蕉が亡くなったのが大阪、蕪村は大阪生まれ、その二人が時代を少し異にしてつながったのが金福寺であるというのも驚き。蕪村は俳人としてだけでなく画人としても知られ絵入りの「芭蕉庵再興期」も展示されている。庭園の紅葉もきれいでとくに芭蕉庵を包むように紅葉がとてもきれいだった。

この金福寺には、もうひとつ歴史の事実が残されている。安政の大獄を断行した井伊直弼の懐刀であった永野主膳の愛人で密偵をつとめた村上たかは、のちに勤皇派の武士にとらえられ、三条河原で生きざらしにされた後、尼となって明治9年に亡くなるまでこの寺で過ごしたが、この寺の入り口手前左にたかが建立した弁天堂がある。たかを慰めるように紅葉が屋根を覆っていた。

詩仙堂への道、右手の長い階段の上に本願寺北別院へ寄ってみた、ここの紅葉は見事だった。

詩仙堂へ行くと門前の駐車場には観光バスが4台停車していて大勢の団体客が詩仙堂の小さな入口に列をつくっていた、この入口がカメラスポット、人が少なくなる時を待つ、おかげで?二組の女性グループからシャッターをたのまれた。

詩仙堂は何度きたことか、昭和の時代に座禅で来てから洛北でもとくになじみの深いところ。しかし、いつ来ても観光客が多い。有名なお寺ではないし、知られた仏像があるわけでも、大きな規模でもなく、お寺の雰囲気があるわけでもないのになぜか。詩仙堂という響きがひきつけるのかもしれないが、ここはもともと石川丈山が建てた山荘だったらしい。

徳川家康に仕え功績をあげた丈山が、大坂夏の陣で先陣をきったことを抜け駆けの軍紀違反に問われて武士を捨て、ここに山荘を建てて住んだのが詩仙堂の始まりらしい。寛永18年(1641)。曹洞宗のお寺になったのが昭和41年。せまい建物の中に大勢とすわって庭園を眺めていた。

詩仙堂からすぐ隣にある宮本武蔵ゆかりの八大神社へ寄ってみた。宮本武蔵が吉岡一門との一乗下り松の決闘前に、この神社で祈ろうとしたが、普段神仏に頼っていたい自分を思いだして「われ神仏を尊んで神仏を怯まず」と悟ったという。人影はほとんどない、ここには歴代の宮本武蔵映画シーンのポスターなど、たくさん展示してあってなつかしい俳優さんにも会えた。

最後は曼殊院へ、途中に円光寺へ寄って、ふたたび、まがりくねった道を約20分ほどしっかりウオーキング。ここはバスが入れないのでひんばんにタクシーが行き交う。

しばらく歩いて紅葉の坂道をのぼっていくと勅使門が見えてきたが、ここは普段、入れないので左へまわって曼殊院へ。ここにも大勢の観光客が訪れていた。

曼殊院は洛北を代表する門跡寺院で、延暦年間に最澄が比叡山に一堂を建立したことに始まったらしい。いまは青蓮院、妙法院、三千院とともに天台宗の門跡寺院になっている。

このお寺の見どころは、重要文化財の大書院、小書院、そして、そこから眺める枯山水の庭園がお見事、とくに秋は庭園を囲むように紅葉が彩りを豊かにする、今日も遅い紅葉が見事な演出をしていた。

ご朱印をもらって、さっそく数珠巡礼の一玉も求めた。これで二玉、108までには道は遠い。参加社寺もまだそんなにないのだから・・。

ここまで足を運ぶにはタクシーか自転車以外にない、電車、バス停は遠くて道が複雑なために地図ではおぼつかない。歩いて帰る人影は自分ひとりだったが知ったる道をしっかりウオーキング、鷺宮神社へ寄って修学院道バス停から京都駅へ、これが1時間かかった。紅葉の盛りには少し遅かったが、いいウォーキングになった。