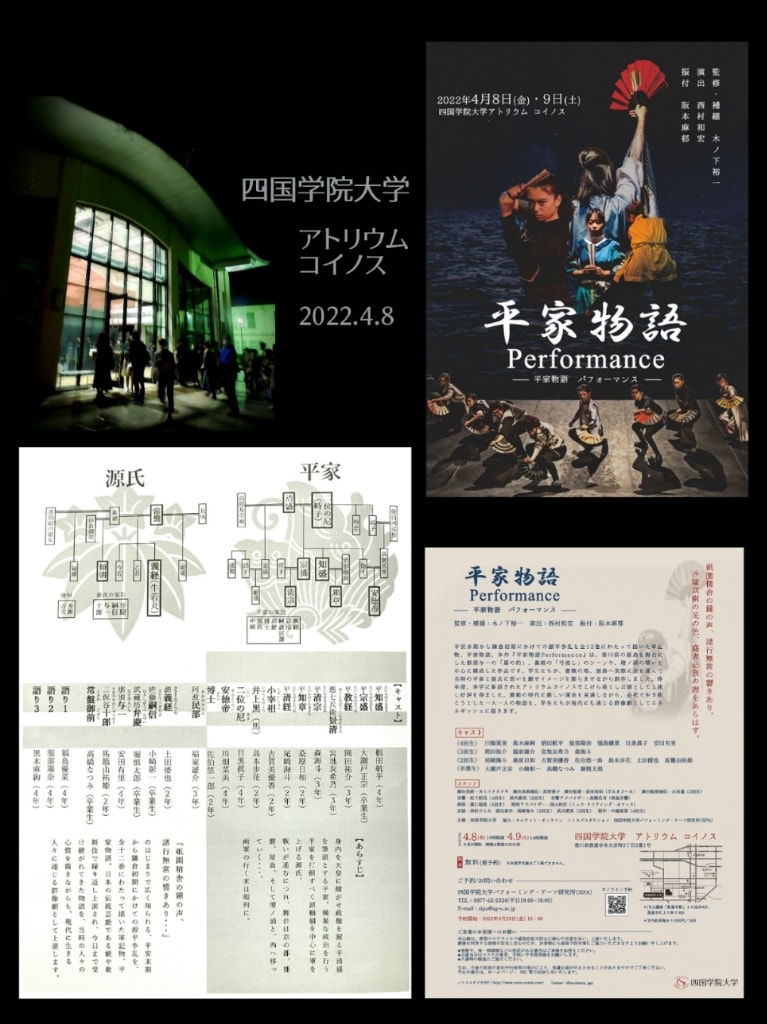

4/8『平家物語 Performance』観劇

四国学院大学

アトリウム コイノス

コイノスで観るのは初めて。

作品の方は以前、

平家物語REMASTER を

観たことがある。

人はなぜ戦うのか。

戦争は無くならないのか。

最近の

ウクライナ侵攻のニュース映像が

頭から離れないせいか、

そんなことが頭をよぎった。

命はひとつ。

揺れる小さな灯火に、

その重さを感じた。

……………………

須磨、ひよどりごえ、

その地名を耳にすると

懐かしく感じる。

(大学時代、須磨に住んでた)

祗園精舎の鐘の声…も。

(高校のクラブ活動で朗読したなぁ…)

そんなふうに

馴染みのある地名や作品

フレーズなどを耳にすると、

知らず知らず

引き込まれるのかもしれない。

平家物語や

それにまつわる歴史など、

人に説明できるほど詳しくはない。

けれど、

何回か観たり触れたりするうちに

何だか近くに感じるから不思議だ。

以前ノトスで観た

平家物語を通して感じたことが、

自分の中に

織り込まれているような気もする。

それも、

身近に感じる理由かもしれない。

源平にまつわる物語として

最近では

大河ドラマでも目にしている。

そして、

対立、戦いというものについて。

現実の中でも

考えることが増えている。

ロシアのウクライナ侵攻。

これが現代のことなのか、

国連の常任理事国が…まさかと

目を疑いたくなる無差別攻撃。

遠い国の

無関係な出来事とは思えない。

地理的、政治的な視点からいえば

私たちにも

危険が及ぶ可能性はある。

背中に忍び寄るような怖さと共に

近く感じるのかもしれない。

そんな中での観劇だった。

……………………

とはいえ、

最初から深刻に

観ていたわけでもない。

戦いの場面では

バトル物を見るような、

血湧き肉躍る的な感覚もあり。

有名な場面が近づくと、

どんな感じになるのだろうと

楽しみに待っていたり。

色々な要素があって、

目の前の人たちのひとつひとつに

心動かされながら進んでいった。

しかし…

物語の世界から

一気に現実に引き戻されるような

感覚になるのは

黒馬との別れのシーンだった。

これは、

前に観た時と同じかもしれない。

大事な生き物、存在と

別れなければいけない。

それだけじゃなく、

命を奪わなければならないような

切羽詰まった状況。

自分だったら…と

思わずにはいられない。

戦いで死ぬことよりも

今の自分には

そちらの方が身近に感じるのかも。

戦争になれば、

日常はいとも簡単に失われる。

その恐ろしさ、悲しさが

じわじわと迫ってくるようだった。

今回、義経には悪いけど

彼がけっこう嫌な奴に見えた(笑)。

(もちろん解釈によって全く変わるし

時代物のキャラクターとしてとか、

判官びいきな視点では義経派です)

性格はともかく…

掟破りの戦術が

受け入れ難く感じたのだと思う。

舟の操縦をする梶取は殺さない

というのが戦のルールなのに、

それをあっさり

破ってしまうところ。

確かに効率はいい。

敵にとっては大きな損害。

そもそも

命のかかった殺し合いで

ルールもへったくれもない。

勝つために、多く殺すこと、

一番弱いところを潰すこと、

それが戦い。

そう思うとやりきれなかった。

若者たちの必死の攻防。

勝っても負けても

戦いが続く限り

大事なものは次々と失われる。

誰のせい、

そんなことをふと思った。

彼らのせいでなかったとしても

無関係ではいられない。

一瞬、物語の人物を離れて

私たち全てへの問いに感じた。

見て見ないふりや、

容認することや、

そもそも知らないということが、

殺戮をエスカレートさせて

しまうことに繋がらないのか。

そんなふうに

我が身を振り返るからこそ

悲しいだけで終われない、

心に引っかかるものが残った。

命は一つ。

当たり前のことだけど。

最後の場面。

手のひらに乗った小さな灯火。

消えると元には戻らない、

小さいけれど重いもの。

そのことを

改めて強く感じた。

語り継がれてきた物語には

切実な思いが託されている。

そんな灯火を

受け取り絶やさないことが

消えていった多くの命に

報いることかもしれない。

そう思うラストだった。