「島のラー油」と言うのを貰いました。石垣島で出来たものだそうです。

和風タバスコと聞きましたが、辛味がもっと奥が深い。煮ものにも使えます。

前に那覇の「うりずん」と言う居酒屋で中国、朝鮮、大和と東南アジアのうまさのいいとこ取りした「琉球料理」の一部を知りましたが、うまい料理のある土地には必ずすぐれものの調味料があります。

少しずつ使おうと思いますが、自分の好みの味なのでついつい多めにかけてしまいます。

撮影は大磯町に住む友人“磯のすーさん”です。

(すーさん、関西エリアの皆さんにご披露のため

お借りしました。)

こちらにはもう1枚の富士山の写真と「ホリエモン」の

つい数ヶ月前の雄姿などがあります。

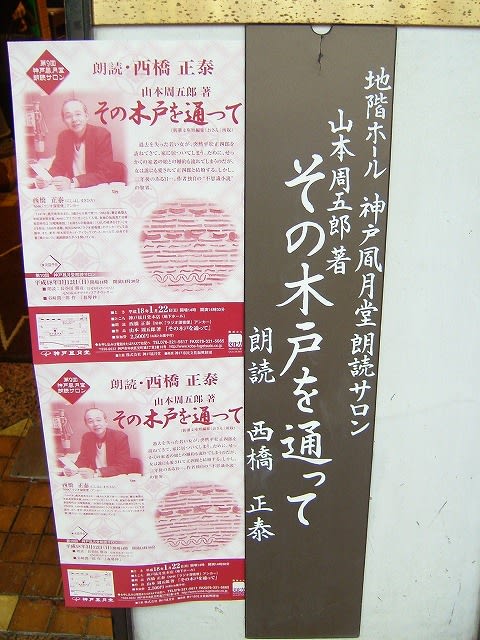

休憩が入り、そのあと後半40分の朗読が続きました。

終了して元町商店街に出ると、南京町の春節の飾り付けに気が付きました。

南京町にも行ってみました。韓国、中国はもう正月休み(春節)に入ったのか、

若い人たちの観光グループからは韓国語や中国語が聞こえてきました。

ここが洋風惣菜のRF-1「ロックフィールド」の社長岩田さんの生家です。

神戸の中華街の真ん中にあります。神戸コロッケで当てて全国ブランドに

なりました。岩・ロック、田・フィールドなんて安易な社名をつけたような

気がしますが、タイヤのブリジストンも創業者の石橋さんが

石・ストーン、橋・ブリッジを組み合わせて作ったし、前例はいくらもあります。

つるべ落としの夕闇を見ていると急にノドが乾き、最近教えてもらった

バーに行ってみたら幸い日曜日も開いていました。ここは若いマスターが

一人でやっているショットバーです。

しばらくすると店の常連客も現れて、話し込んでいるうちについつい

バーボンをショットで3杯も飲ってしまい、冷たい風に頬を

気持ちよく撫ぜられて、帰りは三宮西口から阪急に乗りました。

行きました。NHKの「ラジオ深夜便」とかいう番組の大阪バージョンの

アンカーをしている人が山本周五郎の短編を読みました。

小学生の頃ラジオで「三太物語」や「新諸国物語/笛吹童子や紅孔雀」

「ジロリンタン物語」を毎週楽しみに息を詰めて聞いていた頃を

思い出しました。

風月堂ホールは地下2階にあって最大150名収容とのことですが、

今日は70名ほどの人が来ていました。

聞きながらひさしぶりに背中がゾクゾクしました。ゾクゾクした理由が

山本周五郎にあるのか、朗読者にあるのか?その両方だと思いました。

この人の域まで行くと現代の最高の講談師だと思いました。

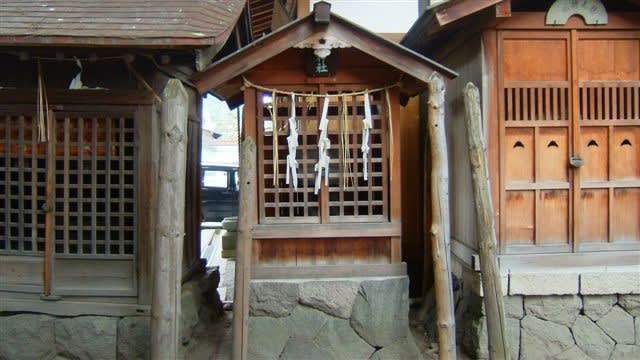

上の写真は2年前に法事で諏訪へ帰ったときに写したものです。この神社には,甲斐の武田軍団が諏訪を占領したときに武田兵が書いた落書きが,そのまま残っているそうです。

八剣(やつるぎ)神社は諏訪大社上社の摂社(筆頭子社)で、諏訪湖畔の小和田地区の氏神さまです。元々は諏訪湖中にあった「高島」という島にありましたが、

秀吉配下の武将・日根野氏が高島に城をつくることになった時に、高島の島民とともに近くの小和田(コワタ)という地に移されました。築城された城がいまの高島城です。

小和田の住人は移住と引き換えに諏訪湖の漁業権と自治権を手に入れ、住民自治は明治まで続きました。ようは住民が持ち回りで町の役職を果たし、

地区民の合議で小和田を運営していたそうです。この神社は諏訪大社の神様になった一族が出雲から天皇族に追われ、諏訪地方に逃げ込む前からの、

元からの縄文時代に遡る氏族神かもしれません。

案内してくれた従兄に、これが一族*の“まき”の祠だと教えてもらいました。

この祠の前にも4本の小さな御柱が建っていました。

小和田地区に昔から住む住人には、先祖を同じくすると伝えられている

いくつかの同族集団があります。それを“まき”と言います。

この“まき”と言う用語は日本各地にあるようですから、古代にまで

さかのぼる概念だと思います。語源を知りたいのですがまだわかりません。

撒き?巻き?牧? 英語で言う“CLAN”と同じことだと思います。

今は別に親戚付き合いをするわけではなくとも、あの家とは同じ

“まき”だと、皆それぞれが承知しているのだそうです。八剣神社の

境内にはこの“まき”の先祖神を祀る祠が、各“まき”ごとにいくつもあります。

年に一度“まき”の人たちは集まって掃除をし、その後、一緒にお茶を飲んだり

酒を温めて歓談すると別の時に聞いたことがあります。

この祠の小さな御柱も「御柱祭」の年の「小宮の御柱祭」で諏訪大社の全ての

子社の御柱が7年ぶりに建て直されるときに、新しく建て直されます。

小宮の御柱祭りは子供たちが主役だと聞きました。

残念ながら私は一回もこれらの行事に住人として、参加したことはありません。

親も昭和20年代、30年代に、九州や関西から子供を連れて故郷の祭りに

帰る余裕は当然ありませんでしたから。

*日本における同族集団: わが国の各地町村にみられる本家・分家の関係の家の結合集団のこと。“同族”ということばは学術用語で,地方ごとにそれぞれ違った呼称がある。まき・まけ・ばっかなかま・じるい・あいじ・じわかれ・おやこまき・いっけ・うちわなどと多種多様で,その集団の形態や社会的機能も少しずつ差異がある。また,これらの集団は本家・分家の枠に必ずしも限定されず,血縁仲間とか親族集団をさしている場合もある。いずれにしても家と家との間の系譜関係,あるいは主従関係によって結合し,たがいに社会生活を円滑に営むために連帯する家々の連合体,これを同族団と呼ぶのが一般化している。都市における商店でも“暖簾内”などと称して,本店・支店の結合をはかっているものがあるが,これも同族団の一種とみられる。//webから引用。

画像はwebから転載した今年の御神渡り

「今年の作柄は良好」 諏訪湖 御神渡り拝観式

氷の筋がせり上がる「御神渡(おみわた)り」が2季ぶりに出現した諏訪湖で13日、氷の筋や方向を最終決定する拝観式が行われた。

御神渡りを記録している八剣神社(諏訪市小和田)は、1683(天和3)年から伝わる「御渡(みわたり)帳」と照合し、今年の見通しについて天候は「前半順調、後半不安定の兆候」、作柄は「良好」、経済は「不安定だが上向く明るい兆し」と占った。

今冬は厳しい冷え込みで結氷が早く、同神社の記録によると、1月13日の拝観式は、一時中断した拝観式が復活した1893(明治26)年以降で7番目に早い。

宮坂清宮司や総代ら約80人が午前8時すぎ、諏訪市渋崎の湖上で神事を開始。この地点を、諏訪大社上社(諏訪市)の男神が下社(諏訪郡下諏訪町)の女神の元へ通うため湖上に下りたとされる「下座(くだりまし)」と確認、そこから対岸の下諏訪町赤砂崎に延びる氷の筋を「一之(の)御渡り」と認定した。ほかの2本も「二之御渡り」「佐久之御渡り」として拝観した。

同神社によると、9日に確認した一之御渡りの高さは湖岸で約60センチ。宮坂宮司は「過去20年で最も立派な御神渡り。滞りなく拝観でき、ほっとしたと同時に感激している」と話していた。

信濃毎日新聞1月13日の記事より。

諏訪湖の画像はこちら(クリック)

画像は2004年の御神渡り webから転載。

御神渡について。

「マイナス10度以下の夜が続かないと、氷は十分収縮しない。御神渡りは諏訪大社の神が湖面を(上社から下社へ)渡った跡と伝えられ、その道筋で吉凶を占うなど神聖で大切な現象とされてきた。

・・中略、その記録が「湖上御度注進録」として八剣(やつるぎ)神社に伝わっている。室町時代から途切れることなく 560年間。これほど古い自然現象の観測記録は他に例がない。温度計のない時代の貴重な気象記録でもある。(地球の気象データとして世界的に利用されている)

その注進録によると、御神渡りがなかった年は江戸時代に十九回、明治に三回、大正に二回、戦前の昭和に二回ときわめてまれだった。ところが、戦後の昭和は十三回に増え平成では十二回と出現しない方が普通になった。

・・中略、御神渡りどころか湖が全面結氷しない年も増えてきた。氷が薄く危険なため、地元警察は「氷上への立入り禁止」を通達。冬の風物詩だったワカサギの氷上穴釣りも難しくなった。湖上でのスケートは、今や過去の風景だ。「ここ数年、どこかに忘れ物をしたまま、春を迎え続けているような気分です」と八剣神社の宮坂宮司。古くからの風習や伝統にも、温暖化が影響を与えつつあるようだ。」

平成14年4月3日付の日経関西版夕刊「プリズム現代第一集/身近に迫る温暖化」というコラムから。

なお、御神渡りは応永4年(1397)からその記録がみられ、天和 3年(1683)以降、八剣神社に克明に記録が書かれ残されているそうです。

この小和田(こわた)地区の氏神さまである八剣神社は、阿智胡地亭の父親が育った家からほぼ50mの場所にあります。

注)小和田(こわた):「わた」は日本古代語で「水」や「海」を表す言葉。「こわた」は諏訪湖のほとりにあるので、「水辺」を表す言葉と思う。

戦没学生の手記の題名に「聞けわだつみの声」などと使われたり、平家が福原の都時代に活用した兵庫「大輪田の泊」とか、漢字が導入されてから当て字で色々書かれるが、音で「わだ、わた」が入っている地名は水辺、海辺に多い。

ルーツの地、諏訪の記事からです。

-----------------------------------------------------------------------

<諏訪湖>「御神渡り」確認 氷が山脈のように隆起 長野

長野県の諏訪市、岡谷市、下諏訪町にまたがる諏訪湖で9日、湖面の氷に亀裂が入り山脈のように隆起する「御神(おみ)渡り」が確認された。諏訪市の八剣(やつるぎ)神社(宮坂清宮司)が13日に拝観式を開き、正式認定する。御神渡りの出現は04年1月以来2シーズンぶり。

湖面に張った氷が寒暖の変化で収縮、膨張して起こる自然現象。諏訪大社上社(かみしゃ)(諏訪市)の男神が下社(しもしゃ)(下諏訪町)の女神のもとへ通った道筋とされる。拝観式後は、過去の御神渡りの記録と照らし合わせながら、世相などを占う。氷の隆起は高さ40センチ、厚さは20センチほどだという。

9日の諏訪湖付近の最低気温は氷点下11.7度。今冬は強い寒波の到来で全面結氷が例年より早まり、御神渡りの出現が期待されていた。【川崎桂吾】

(毎日新聞) - 1月9日19時49分更新

青い空にきれいな雲が出ていました。

関東から引っ越して昭和63年の正月から毎年お参りしています。

青空のもと、風は冷たくて参拝客はちらほらでした。

この神社は『灘五郷』のうちの『御影郷』の全ての造り酒屋が氏子ですから、奉納の菰樽が沢山並んでいます。

狛犬と今年の絵馬です。

震災の復興修理の寄進者の名前が出ていました。

神社の隣は、今は香雪美術館になっている朝日新聞社主の元村山邸です。

上に村山とあるのは一族の方でしょう。

神戸・東灘区の本山・森南町「ぺり亭」のケーキを食べました。

酒飲みの私はケーキは苦手だったのですが、神戸に住むようになり、

家人が買ってくる街の普通のケーキ屋さんの、普通の値段のケーキを

食べてから変わりました。

甘くなくておいしいケーキがあるのを知りました。

ぺり亭のオーナー・パテイシエは御影の「ダニエル」にいた人だとか。

次女の友人二人も「ダニエル」で働いていたことがあります。

ぺり亭のケーキはいつも、この店にしかないというアイデアを

さりげなくこらしているのが驚きです。