画像クリックで本文に飛びます。欧米夫婦から見た「主張しない日本人」のナゾ 欧州の家族を取材してわかった決定的な違い | ほしいのは「つかれない家族」 - 東洋経済オンライン https://t.co/VyCfI1OnBr #東洋経済オンライン @Toyokeizaiさんから

— achikochitei (@achikochitei1) August 30, 2019

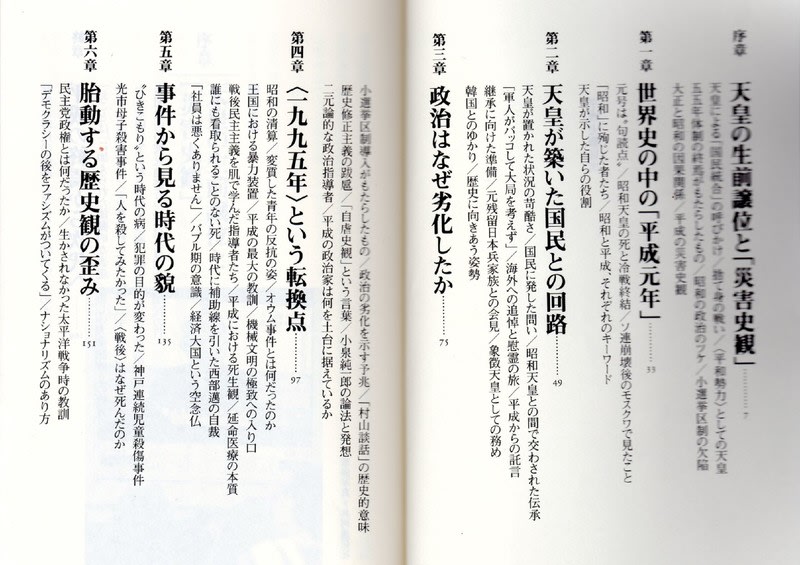

保阪正康も高齢になってきたが、この本は彼のこれまでの長い執筆活動のある意味のまとめとして今年の3月19日に発行された新しい本だ。内容の一部立ち読み。

昭和天皇と平成天皇を制度の中で一般的表面的な役割を果たした方と捉えるのではなく、生きた個として自らの任務を模索し行動した方と捉えての記述は筋が通った現代史を作った。

一読をお勧めします。

出版社の:内容紹介

平成は後世どのように総括されるか。政治の劣化、オウム真理教事件、天災と人災……。

その始まりでバブル崩壊に直面し、長く続く経済停滞はこの時代に暗い影を落とす。

だが、「停滞」や「閉塞」といった言葉だけで、平成は語られるものなのだろうか。

昭和との因果関係をふまえ、平成という時代の深層を読む。

保阪正康プロフィール 新潮のサイトから引用。

1939(昭和14)年、北海道生れ。同志社大学文学部卒業後、編集者などを経てノンフィクション作家に。『昭和史七つの謎』『昭和陸軍の研究』『医療崩壊』『愛する人を喪ったあなたへ』『あの戦争は何だったのか』『田中角栄の昭和』『真説 光クラブ事件』「昭和史の大河を往く」シリーズ『昭和の怪物 七つの謎』など著書多数。とくに昭和史、医療問題に関する作品に定評がある。2004(平成16)年『昭和史講座』の刊行で菊池寛賞を、2017年『ナショナリズムの昭和』で和辻哲郎文化賞を受賞。

引用元と詳しい著作リスト⇒こちら。

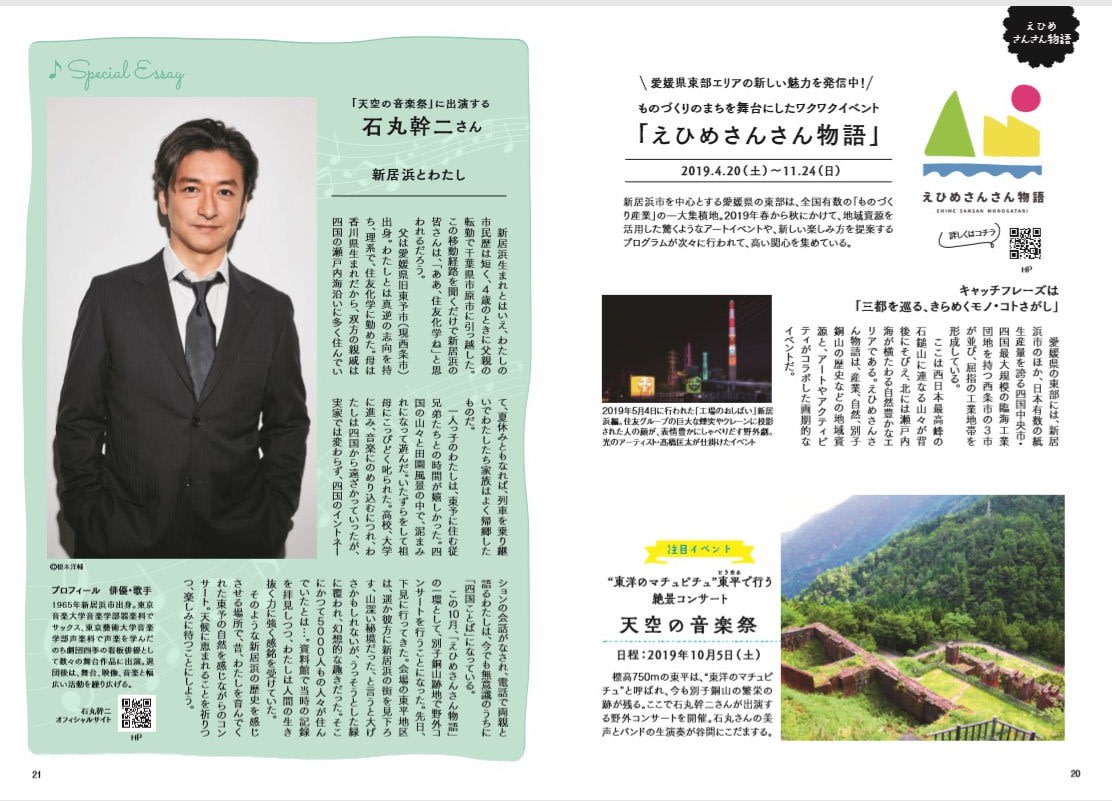

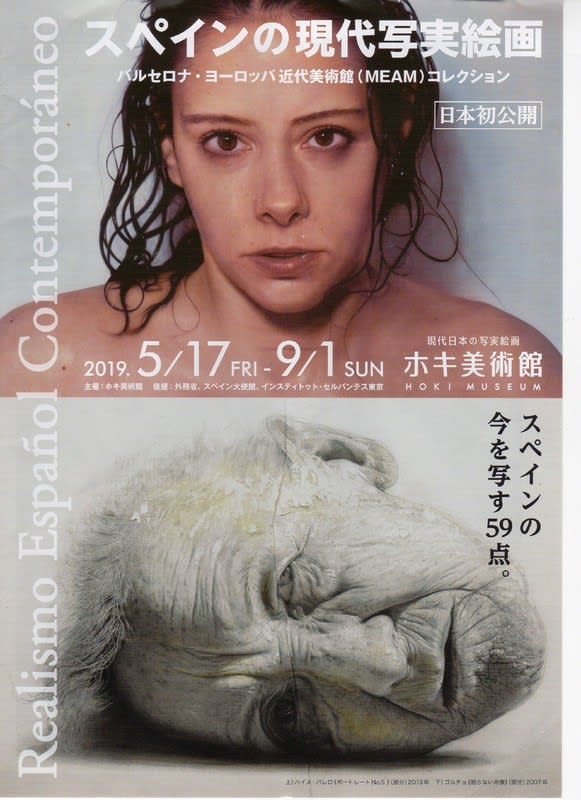

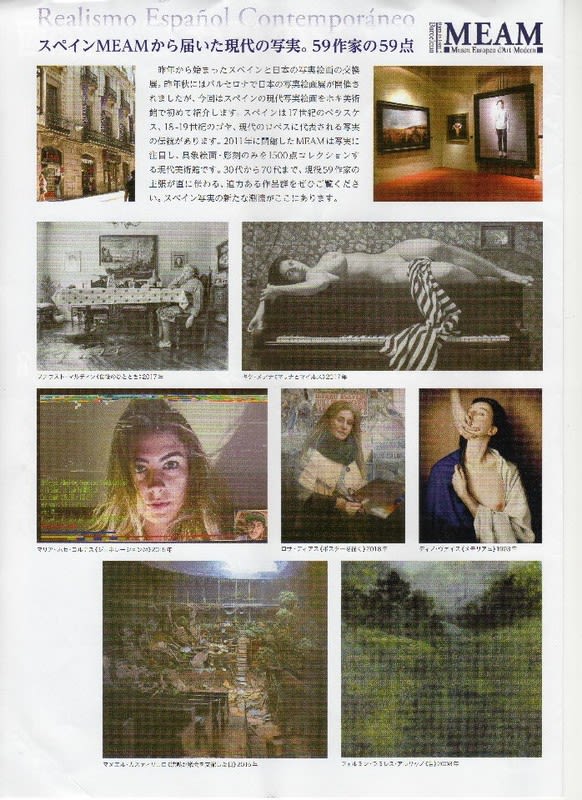

外房線沿線にある「土気」、初めて聞く地名だ。読み方もわからなかった。そこに「ホキ美術館」がある。

赤丸印の所が土気。場所の紹介⇒地図の引用元。

ホキ美術館は日本で唯一の写実絵画に特化した美術館だ。日本の写実絵画作家とスペインの写実絵画作家の作品には

自ずからなる違いを感じた。

それは面白い違いだった。片方には浮世絵の伝統を感じ、片方には宗教画の伝統を感じた。

圧倒的なボリュームの展示を見終わると少し疲れを覚えるほどだった、絵はあまりに緻密で

作家は一年に一作か二作しか制作出来ないという。その作家の集中したエネルギーが作品の中から

静かにあふれてくる。樹木も海も波も女性たちもその質感が凄くて絵の前でしばし佇んだ。

写実絵画は絵画の原点なんだと思った。

三人会の鎌倉からのHTさんも田無からのMさんも遠路はるばるご苦労様でした。

千葉駅で外房線に乗り換えた。

連絡があったので返却期限がきた本4冊をもって夕方出かけた。

外に出ると吹く風に秋の気配があった。カウンターで手にした「西洋の自死」はどっしりと重く500頁を越える厚い本でまたもたじろいだ。

図書館からの帰りにウォーキングを兼ねて商店街ルートを取ると、前から気になっている店の前を通る。店はまだ開店早々のようで客がいなかったが喉も乾いたので入ってみた。

炭焼き串焼きがメインの店のようだがメニューを見ると大衆酒場のメニューだった。

タコ刺しで芋焼酎のロックを頼んだ。タコ刺しは新鮮で旨かった。5分もしないうちに客が一人はいってきて、隣の席に座った。

「ちょっと涼しくなりましたね」と声をかけると気さくな態度で応じてくれた。話していくと土地生まれの土地育ちの常連さんだと言うことがわかった。

おおらかな、気持ちのいい人だった。商店街の歴史を教えてもらった。また2年ほど前に引っ越してきたことを話すといい街ですよここはといろいろ話が弾んだ。

そのうち新たに二組の客が入ってきたが皆さんがこの先客に挨拶していた。みんな知り合いの人たちのようだった。私はいい人に出会ったようだった。

もう一杯ロックを飲んで串焼きを頼むと炭火で焼いているせいか抜群に美味かった。

「この店のマスターは毎朝自分で築地に仕入れに行っているから、何を食べても間違いない味でしょう」と彼が言った。

外から見たらなんか若い人向けの飲食店のように見えて大衆居酒屋とは思はなかったが、この店の味は大衆酒場の中でも割烹店と言ってもいいレベルだと感じた。

これからも図書館の帰りにはよく寄ることになりそうだ。

帰宅してパソコンで見たら店のブログがあった。中の歴史のサイトを見ると

「初代店主 伊三郎が江戸川区小松川にて、総本店(墨田区京島)から、のれん分けに依り、大正10年酒店(後に酒場を併設)を開業する。

昭和20年3月10日の米国による東京大空襲で焼け出され、現在地に引っ越し、大衆酒場として営業を始め現在に至る。現在は三代目」とあった。

「西洋の自死」

出版社のサイトの内容紹介:

出生率の低下、移民問題、増幅する社会への不信感、自己嫌悪感など、今日の欧州大陸を覆う閉塞感は、人々が自身の社会について議論したり社会変化に対抗する力を弱体化させ、欧州は自壊への道を進んでいる。

著者は、シリア難民や移民問題をめぐって、ベルリンからパリ、ギリシャなど欧州を横断し、難民、歓迎側、拒否側など、様々な立場の人々を取材しながら、独自の視点で、今日の欧州が自らを追い詰めていく人口的・政治的現実を分析。

欧州各国がどのように外国人労働者や移民を受け入れ始め、そこから抜け出せなくなったのか。

マスコミや評論家、政治家などのエリートの世界で、移民受け入れへの懸念の表明がどのようにしてタブー視されるように至ったのか。

エリートたちは、どのような論法で、一般庶民から生じる大規模な移民政策への疑問や懸念を脇にそらしてきたのか。

欧州が前提としてきた「人権、法の支配、言論の自由」をコアとする啓蒙主義以降の西洋近代が潰えていく様を描く。」

画像クリックで本文に飛びます。BBC「日本の技能実習生は虐待を受けている」 外国人技能実習制度の実態を報道、海外から「日本への尊敬を失った」の声も #BLOGOS https://t.co/Y11u2bmqFz

— achikochitei (@achikochitei1) August 27, 2019

今回、日本がトウモロコシを購入する背景には、米中貿易摩擦がある。アメリカと中国がお互いの輸入品に関税をかけあった結果、アメリカ産の農作物などの対中輸出は減少している。

トランプ氏は2020年に大統領選挙を控えていて、農家の支持率も意識したとみられる。

一方で、時事通信によると、日本政府は民間に対する輸入支援措置を講じる方向で検討している。

トランプ氏の発言から、米中貿易摩擦で輸出できなくなったトウモロコシを、日本が“肩代わり”する格好がより鮮明になったといえる。

米中摩擦で余ったトウモロコシ、日本が“肩代わり“。トランプ大統領「日本は民間が政府の言うことを聞く」 https://t.co/hncHgxiWmc

— achikochitei (@achikochitei1) August 27, 2019

画像クリックで本文に飛びます。

ようやく映画「終戦のエンペラー」を見ました。映画館は三宮の国際松竹。見る前に「讃岐麺房 すずめ」でランチにしました。

天ぷら二つも、置き場から自分で皿に取ってきました。

映画は奈良橋陽子さんが企画原案を担当したと知った通り、これまでのハリウッド映画では初めての角度から「終戦と天皇」の解釈を

していました。ただ主役の米人と戦前の米国に留学していた日本女性との悲恋が組み合わさっていて私にはもどかしい映画でした。

確かに、この映画で画かれた解釈は歴史の一つの面であり、ドラマとしても面白い出来でした。登場する日本の俳優の英語の発音はなかなかの

もので、さすがプロは耳で覚える能力は高いものだと感嘆しました。

映画が始まるとすぐに、コーンパイプをくわえたトミー・リー・ジョーンズ演じる例のマッカーサーが登場し、廃墟になった東京の街が

描写されます。町には牛にひかれた荷車がゆっくり通っていきます・・、あれっ牛かあれは、水牛だよ!なんで?

エンドクレジットで牛の代わりに水牛が登場した理由がわかりました。ロケを主体にした撮影はラストサムライと同じで

ニュージーランドのセットで撮影されていました。インドネシアから輸入された水牛が使われたようです。にしても昭和20年の東京に水牛かよ。

ハリウッドの映画関係者の組合が強くなり、厳密な労働時間の適用や給与ベースが相対的に高くなり、映画製作が海外に移っている現状が

この水牛に象徴されています。

画像クリックで本文に飛びます。みなさんご存知?原発は動いてないのに電力は余裕な東京電力管内 #BLOGOS https://t.co/rF3S1dPy2q

— achikochitei (@achikochitei1) August 25, 2019

画像クリックで本文に飛びます。【原発避難者から住まいを奪うな】7世帯がやむなく「家賃2倍」納付。情報公開で判明。福島県「最後の1人が退去するまで続ける」。9月県議会に〝追い出し訴訟〟議案提出へ #BLOGOS https://t.co/1g44xFQIdt

— achikochitei (@achikochitei1) August 27, 2019

自分が素直に読んで面白い本というのに共通点がある。それは作者が1945年8月15日以前に生まれ、その折に中学生か小学生であった人だ。

考えてみるとこの世代の人と、徴兵されたり学徒動員で従軍した世代の人が書いた本を読むことが多い。

(野坂昭如、五木寛之、小田実、庄野潤三、水木しげる、吉村昭など)

1945年の8月15日まで「出てこいニミッツ、マッカーサー、出てくりゃ地獄に逆落とし」と言って過ごした学童が、

9月の新学期になると教科書のいろんな文章を墨で黒く塗りつぶす作業をした連中だ。

山藤さんは昭和12年生まれだからまさにその世代の人だ。

山藤さんには週刊朝日のブラックアングルでに長く親しんできた。自分で時代がサブカルチャーにも光を当てるようになった時代に世に出てよかったと言っている。

確かにご政道の有難さに感謝して世の中を渡ってきた人ではない。そこの所に自分は魅かれてきた。彼は実際に志ん生や文楽などの落語を沢山生で味わっている。

阿智胡地亭も父親が落語好きだったから、円生、志ん生、文楽などをラジオで一緒に聞いて親しんでいた。今となっては貴重な小学生時代の体験だとわかる。

この本を読むと山藤さんの人間性が落語をバックに出来上がったとわかがる箇所が多い。世の中をご隠居の眼と八つあんの眼で見ると本当のことがわかる。

また自分が近現代史を学校で習わなかったとずっと思ってきたが、彼もそのことを感じている事が書いてあって、同じ思いだなと感じた。

教えないことで得をしている連中のほくそ笑んでいる顔は想像できるが・・・

「最も関心を持つべき、そして知っておくべき百年間ほどの“近現代史”の部分がポッカリ穴が開いているのだ。」👇

本の内容 出版社のサイトから:インターネットは全く無縁,原稿は手書き,もちろんスマホは持っていない――.喜寿から1年,「老境に入った」と語る著者が,いま思うこととは? 「時代遅れこそ粋」をモットーに,世相・文化・社会を筆のおもむくまま,自在に論じてゆく.独自の一人語り調文体はますます冴えわたり,愉快な中にも骨のある書き下ろしエッセイ.

著者紹介:山藤章二(やまふじ しょうじ)

1937年東京生まれ.武蔵野美術学校デザイン科卒業.広告会社をへて,64年独立.講談社出版文化賞(70年),文藝春秋漫画賞(71年),菊池寛賞(83年)などを受賞.04年,紫綬褒章受章.

主な著書に『山藤章二のブラック・アングル25年全体重』(朝日新聞社),『アタクシ絵日記忘月忘日』1~8(文春文庫),『山藤章二イラストレーション器用貧乏』(徳間書店),『山藤章二戯画街道』(美術出版社),『山藤章二の顔事典』(朝日文庫),『対談「笑い」の構造』『対談「笑い」の解体』『対談「笑い」の混沌』『山藤章二のずれずれ草「世間がヘン」』『駄句だくさん』(以上,講談社),『カラー版 似顔絵』『ヘタウマ文化論』(以上,岩波新書),『まあ,そこへお坐り』『論よりダンゴ』 『自分史ときどき昭和史』(以上,岩波書店)など

南アフリカにあるサファリ「クルーガー国立公園」で、観光客を乗せた車にゾウが突進するハプニングがありました。

映画さながらの恐怖映像をご覧ください。

一歩間違えれば大事故になりかねない状況にもかかわらず、スマホで撮影し続ける人がいるのが何とも現代らしいですね……。

動画の視聴者からは、ドライバーの運転スキルを褒める声や、新しいアトラクションのようだとの声も上がっていました。