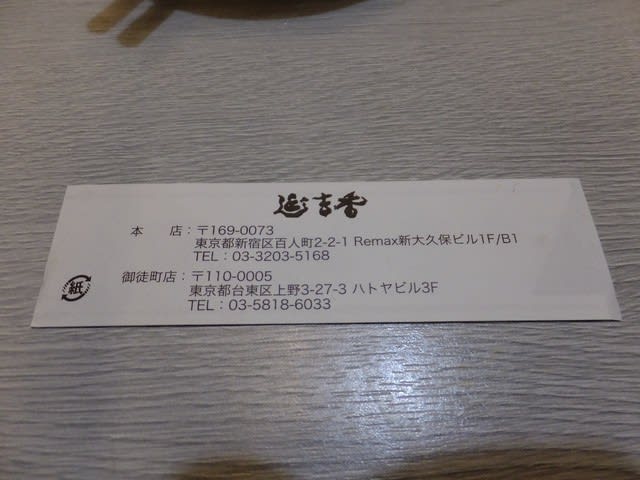

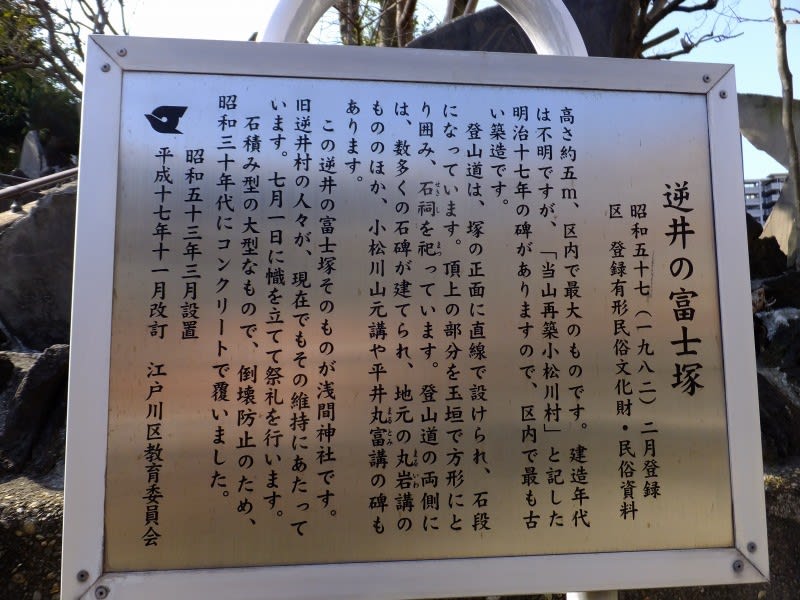

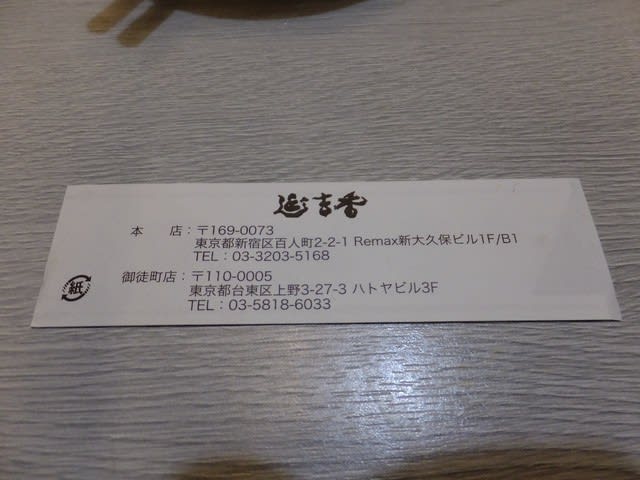

「場所は、御徒町駅南口より徒歩1分。ハトヤビル3F。眼下には、御徒町南口駅前広場(おかちまちパンダ広場)を望めるというロケーション。

延辺料理とは、北朝鮮の国境に程近い中国北東部の延辺朝鮮自治州の料理。

朝鮮族が多く住む地域で、甘酸っぱい味や、唐辛子、孜然(クミン)を使うのが特徴。

東北料理は、黒龍江、吉林、遼寧、内モンゴル東部の東北地区の料理で、

穀物、羊肉、茸などの漢方食材などを使い、濃い味付けで、土鍋料理(燉)も多い。ということだ。

当店では、延辺料理のほか、東北料理、四川料理と楽しめる。引用元。」

久しぶりの豆苗炒めは店の火力の自宅の火力と調味料の違いのせいでやはり納得の旨さだった。

美味い豆苗炒めを食べると昭和51年に台北でこの料理を教えてくれた丸紅台北支店にいた王さんのことを思い出す。

店では一皿がこの写真の4倍分の量で来たがあらかた自分が食べてしまった。すみません(笑)。

王さんはカナダに移ってカナダで暮らしているとかなり経ってから聞いた。

この日は雨の土曜日で空いていたがいつもは客の95%が中国人で大賑わいとのこと。

一皿の量が多いので3、4人で行くのが正解だ。後期高齢者の3人は頼んだ料理を全てペロリと平らげよく飲み良く食べた。

今回掲載に当たりわかったが、亀戸で時々行く中国朝鮮族の人たちがやっている店(こちら)のメニューと

同じ品がいろいろあった。上野や御徒町方面に来たら必ず寄ることになりそうだ。

ビルの3階にあるので教えてもらわなくては気付かないロケーションだ。同行の佐藤さん、上田さんありがとうございました。

53年前に入社した会社の四国の工場では、独身寮に入る新入社員は一年間、二人が同じ部屋に入ることに決まっていた。

その同じ部屋で一年間暮らした二人が50数年後こうしてまわりまわって東京で時々会って一杯飲む。不思議なご縁というべきだろう。