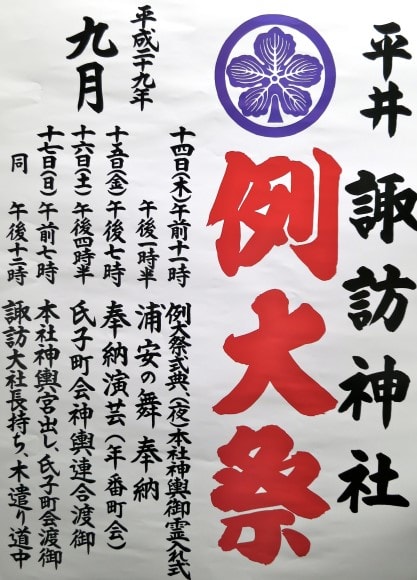

東京都江戸川区平井にある平井諏訪神社(クリック)の今年の秋祭りは4年に一回信州諏訪の諏訪大社から木遣 長持ち道中が 来る年だそうです。

江戸時代に信州諏訪から勧請された平井諏訪神社は本家の諏訪大社とお互い平成の今も交流しているんですね。

神戸から祭りを観に行こうかなと思っています。なお諏訪神社は信州諏訪大社から長崎、神戸、四日市など全国各地に勧請されています。

Wikipedia:諏訪神社

全国に約25,000社あり、長野県の諏訪湖近くの諏訪大社(旧称:諏訪神社)を総本社とする。また、諏訪神社を中心とする神道の信仰を諏訪信仰(すわしんこう)という。諏訪信仰は日本全国に広まっており、特に北条氏の所領に多い。鹿児島県では祭神名の建御名方命から「南方神社(みなみかたじんじゃ)」としているものもある。

諏訪大社の祭神は諏訪大明神ともいわれる建御名方神とその妃・八坂刀売神で、他の諏訪神社もこの2神を主祭神とするほか、「諏訪大神」と総称することもある。諏訪大社より祭神を勧請する際には薙鎌に神霊が移され、各神社ではこれを神体としている。また、中世には狩猟神事を執り行っていたことから、狩猟、漁業を守護する神社としても崇拝を受ける[1]。これらは諏訪大社の山神としての性格を表している。

諏訪大社では6年に一度、御柱と呼ばれる4本の杭を立てる御柱祭が行われるが、全国の諏訪神社でも同様の祭が行われる。

岡田莊司らによると、祭神で全国の神社を分類すれば、諏訪信仰に分類される神社は全国6位(2,616社)であるという。