南あわじ市の株式会社マツモト産業加工工場で2015年4月8日銅鐸7点が

発見されていましたがその中の入子が入った銅鐸2組4点が奈良文化財研究所の

CTを使って内部を分析された結果4点とも舌(ぜつ)が入っていることが

判明しテレビ、新聞などで大きく報道されていました。報道例(時事ドットコム)

昨日(2015-6-26)夕方の読売テレビの報道で初めて知りました。

インターネットによる情報はすぐに消され後日レビューする時に役立たないので

私の憶えのためにブログ記事として残します。

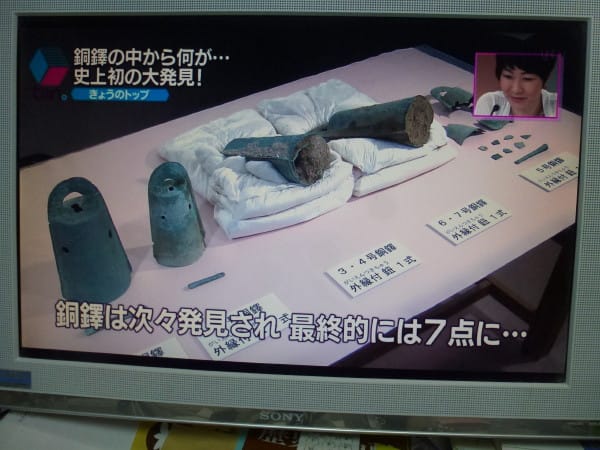

特に記載しない写真は上記の読売テレビの報道からです。

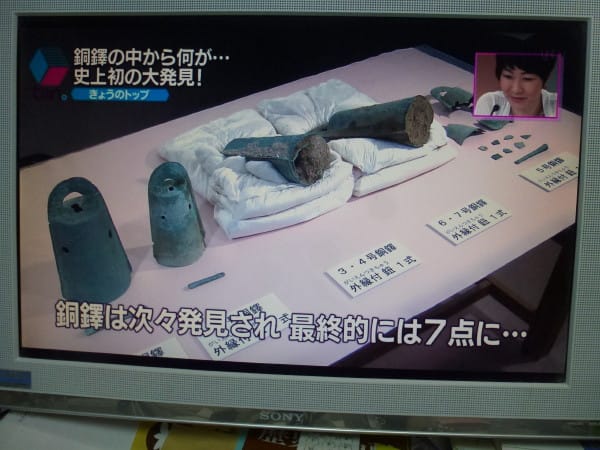

上の写真が7個の銅鐸です。5号銅鐸は破損。

3号・4号銅鐸及び6号・7号銅鐸は対になっており入子と呼ばれる。

銅鐸と青銅製の舌が近くで見つかったのは、鳥取県の「池ノ谷第二遺跡」と

兵庫県南あわじ市の中ノ御堂の2例(3点)で今回が3例目で全国的にも貴重。

1号銅鐸は菱環鈕(りょうかんちゅう)2式 ・・弥生時代前期 約2300年前

2号銅鐸から7号銅鐸は外縁付鈕(がいえんつきちゅう)1式で弥生中期

約2100年前

銅鐸の出土数としては、島根県の加茂岩倉遺跡(39個)、滋賀県大岩山24点

兵庫県の桜ヶ丘14点に次ぎ4番目である。

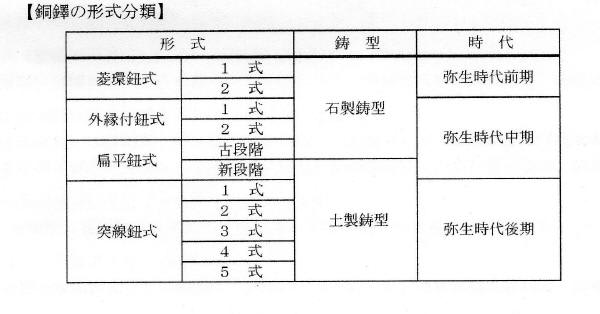

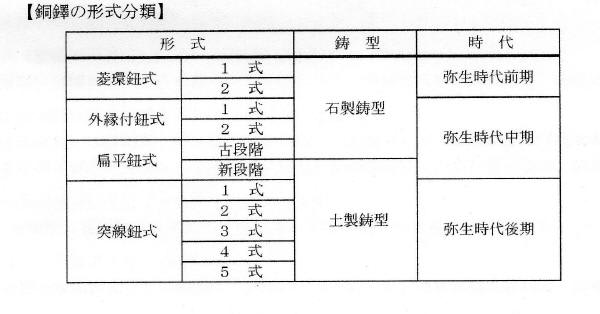

上の写真は2015年5月19日兵庫県教委と南あわじ市教委が発表の資料からで

銅鐸の形式分類が書かれています。

弥生時代の前期、中期、後期について諸説があり確定していないが下記と

定義します

前期 2400年前~2200年前

中期 2200年前~2000年前

後期 2000年前~1700年前

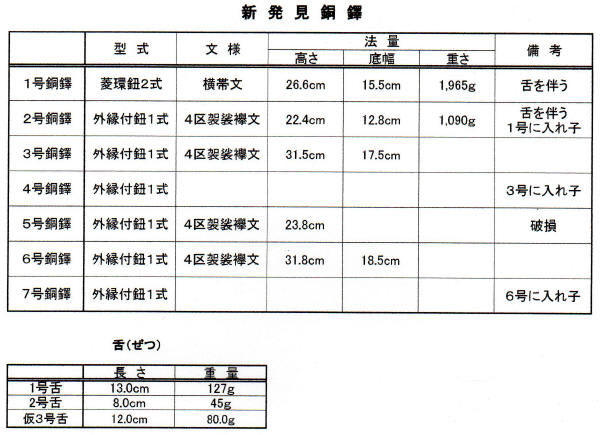

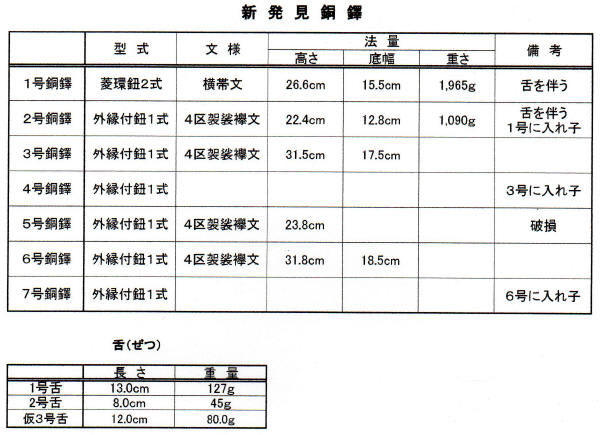

上の写真は2015年5月19日兵庫県教委と南あわじ市教委が発表の資料からで

発見された7つの銅鐸の寸法、文様、舌(ぜつ)の寸法

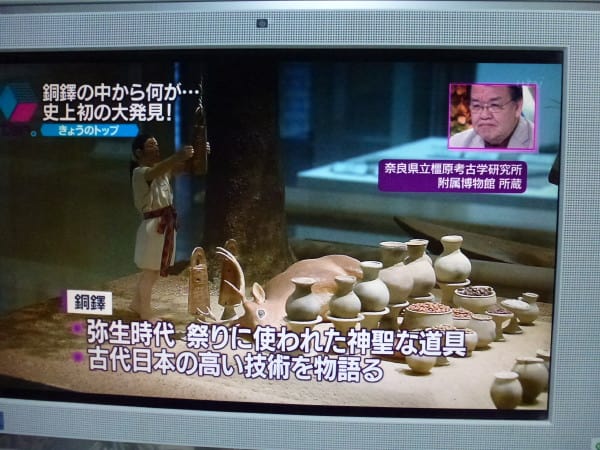

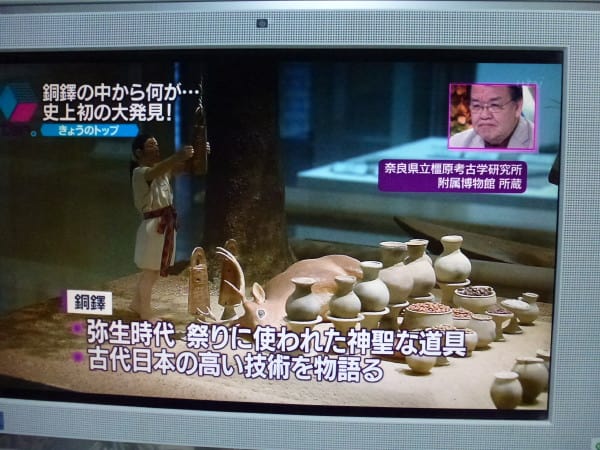

銅鐸は農耕の祭礼に用いられ、鳴らして五穀豊穣(ほうじょう)を祈念したとされ

上記の2つの写真奈良県の橿原考古研究所の展示より

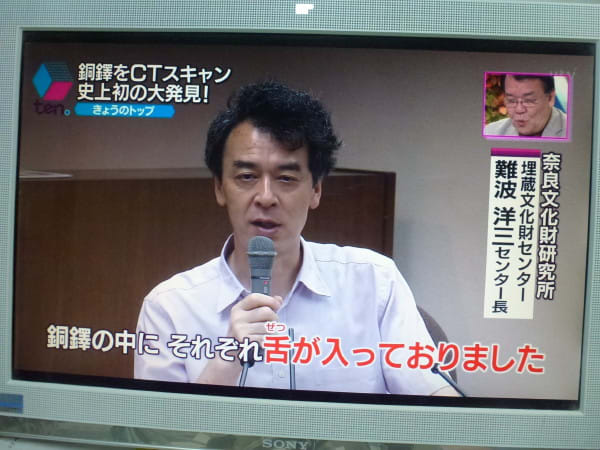

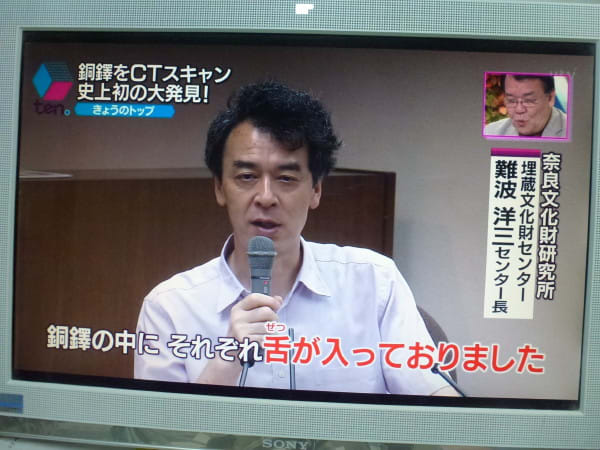

上の写真は今回のコンピューター断層撮影(CT)スキャンによる分析を担当し

銅鐸のスペシャリストでもある奈良文化財研究所の難波洋三センター長。

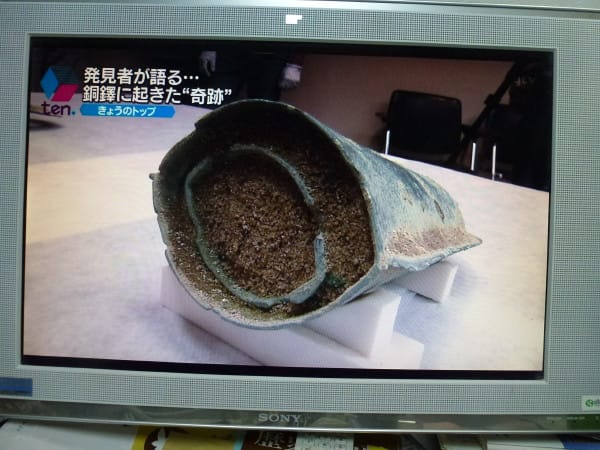

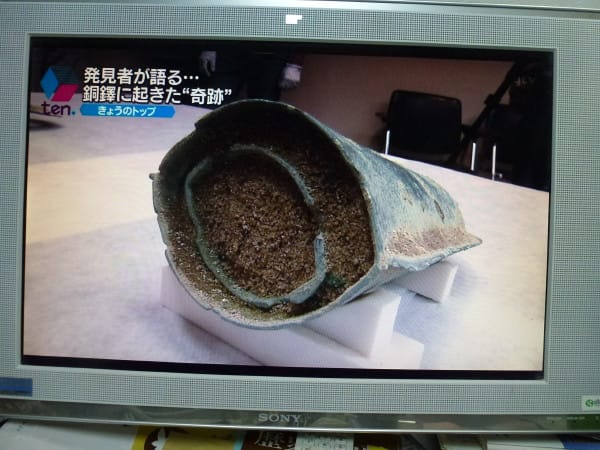

上の写真は土が入った状態の入子銅鐸

3号・4号銅鐸又は6号・7号銅鐸であるがどちらかは不明

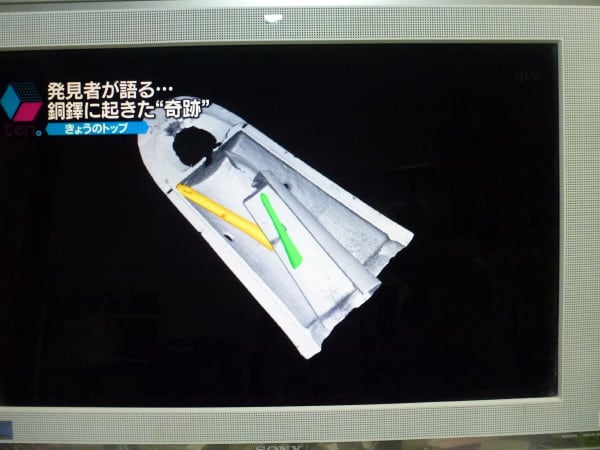

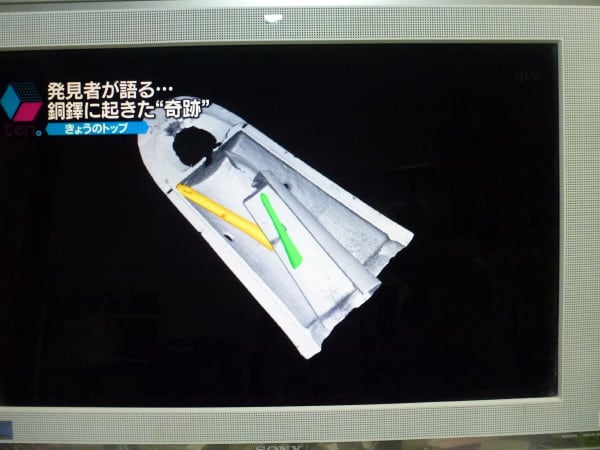

上の3枚の写真は今回のCTスキャンで得られた画像で

分析された4つの銅鐸すべてから舌(ぜつ)があることが判明した。

入れ子状態が確認されているのは他に加茂岩倉遺跡(島根県雲南市)からで

12組の入子の銅鐸が発掘されています。

発掘された39個の銅鐸は平成20年7月10日に国宝に指定されました

参照サイト:

http://www.hyogo-c.ed.jp/~board-bo/kisya27/2705/150519dtk.pdf

https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/soshiki/shakai/kesadasukimon-dotaku-huzetsu.html

https://youtu.be/rF0_mGAvY4I

(神戸新聞社)

発見されていましたがその中の入子が入った銅鐸2組4点が奈良文化財研究所の

CTを使って内部を分析された結果4点とも舌(ぜつ)が入っていることが

判明しテレビ、新聞などで大きく報道されていました。報道例(時事ドットコム)

昨日(2015-6-26)夕方の読売テレビの報道で初めて知りました。

インターネットによる情報はすぐに消され後日レビューする時に役立たないので

私の憶えのためにブログ記事として残します。

特に記載しない写真は上記の読売テレビの報道からです。

上の写真が7個の銅鐸です。5号銅鐸は破損。

3号・4号銅鐸及び6号・7号銅鐸は対になっており入子と呼ばれる。

銅鐸と青銅製の舌が近くで見つかったのは、鳥取県の「池ノ谷第二遺跡」と

兵庫県南あわじ市の中ノ御堂の2例(3点)で今回が3例目で全国的にも貴重。

1号銅鐸は菱環鈕(りょうかんちゅう)2式 ・・弥生時代前期 約2300年前

2号銅鐸から7号銅鐸は外縁付鈕(がいえんつきちゅう)1式で弥生中期

約2100年前

銅鐸の出土数としては、島根県の加茂岩倉遺跡(39個)、滋賀県大岩山24点

兵庫県の桜ヶ丘14点に次ぎ4番目である。

上の写真は2015年5月19日兵庫県教委と南あわじ市教委が発表の資料からで

銅鐸の形式分類が書かれています。

弥生時代の前期、中期、後期について諸説があり確定していないが下記と

定義します

前期 2400年前~2200年前

中期 2200年前~2000年前

後期 2000年前~1700年前

上の写真は2015年5月19日兵庫県教委と南あわじ市教委が発表の資料からで

発見された7つの銅鐸の寸法、文様、舌(ぜつ)の寸法

銅鐸は農耕の祭礼に用いられ、鳴らして五穀豊穣(ほうじょう)を祈念したとされ

上記の2つの写真奈良県の橿原考古研究所の展示より

上の写真は今回のコンピューター断層撮影(CT)スキャンによる分析を担当し

銅鐸のスペシャリストでもある奈良文化財研究所の難波洋三センター長。

上の写真は土が入った状態の入子銅鐸

3号・4号銅鐸又は6号・7号銅鐸であるがどちらかは不明

上の3枚の写真は今回のCTスキャンで得られた画像で

分析された4つの銅鐸すべてから舌(ぜつ)があることが判明した。

入れ子状態が確認されているのは他に加茂岩倉遺跡(島根県雲南市)からで

12組の入子の銅鐸が発掘されています。

発掘された39個の銅鐸は平成20年7月10日に国宝に指定されました

参照サイト:

http://www.hyogo-c.ed.jp/~board-bo/kisya27/2705/150519dtk.pdf

https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/soshiki/shakai/kesadasukimon-dotaku-huzetsu.html

https://youtu.be/rF0_mGAvY4I

(神戸新聞社)