平磯緑地に万葉歌碑の道と呼ばれる場所があり、そこには万葉歌碑が6つほど

設置されています。夫々の歌に関し説明書きがあり

我々も現代語訳で内容を理解できます。歌碑は平成6年(1994)11月に建設。

万葉歌碑の英文表記 Monument of the Manyoshu Poetry

ハングル語:히라이소녹지의 망요(万葉)가(和歌)비

中国語:平矶草木繁茂地带的万叶刻上和歌的碑

神戸市垂水区の垂水万葉歌碑のある平磯緑地の所在地:

神戸市垂水区平磯1丁目1

Goo地図はこちら

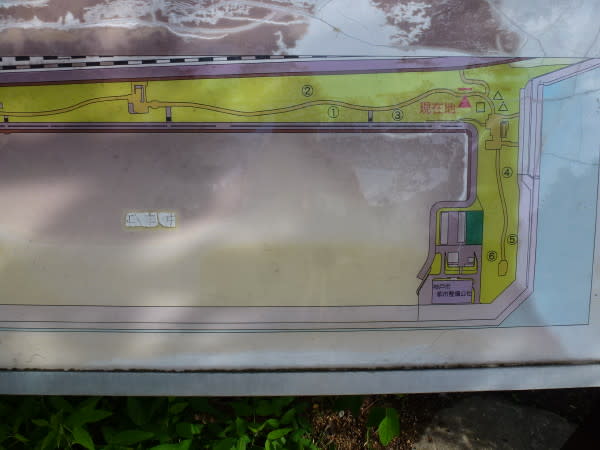

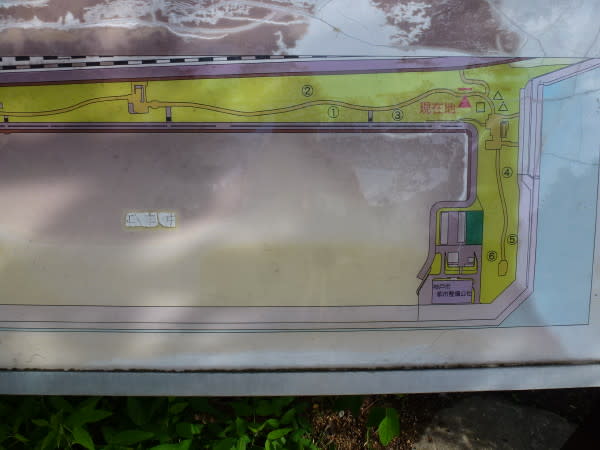

番号と設置位置が上の写真にありますのでその順番に従い説明版ほかより

引用紹介します。△印は彫刻 □印は刻石(道標)

上の写真は説明版の全体。一部字が消えて読みづらい。

①【志貴皇子(しきのみこ)の懽(よろこび)の御歌 一四一八】 上の写真

石激 垂水之上乃 左和良妣乃 左和良妣乃 毛要出春尓 成来鴨

(いはばしる たるみのうえの さわらびの もえいづるはるに なりにけるかも)

【現代語訳】

岩の上を勢いよく流れる滝のほとりに、わらびがやわらかに芽吹いている。

ああ、春になったのだなあ。

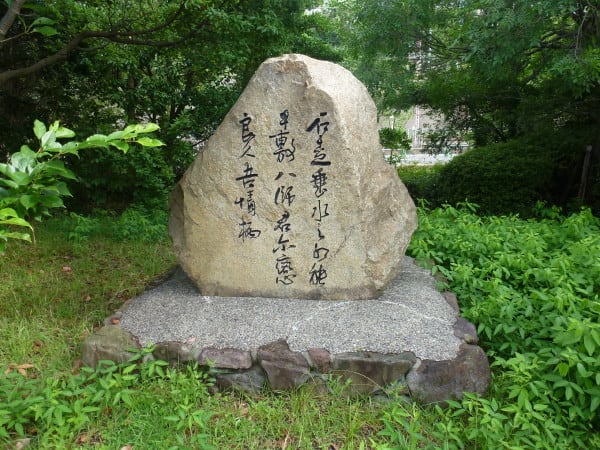

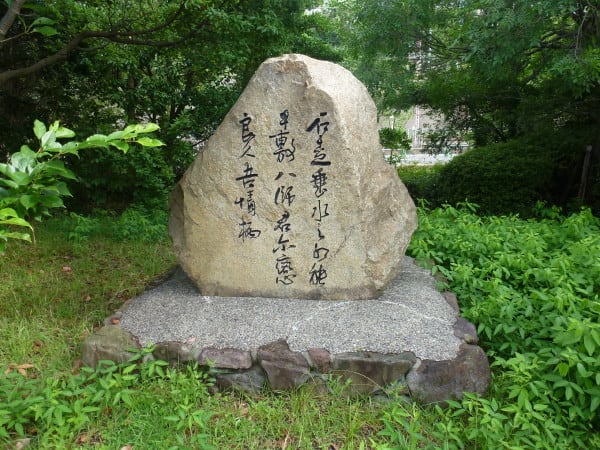

②【作者未詳 三〇二五】 上の写真

石走 垂水之水能 八敷八師 君尓恋良久 吾情柄

(いはばしる たるみのみづの はしきやし きみにこふらく わがこころから)

【現代語訳】

岩の上を流れ落ちる滝の水のように可愛らしいあなたを、恋しく思うのも、

私の心からなのですよ。

③【摂津にて作る 作者未詳 一一四二】 上の写真

命 幸久吉 石流 垂水水乎 結飲都

(いのちをし さきくよけむと いはばしる たるみのみづを むすびてのみつ)

【現代語訳】

愛しいこの命に幸あれと、岩の上から流れ落ちる滝の水を、

手ですくって飲みました。

④【大網公人主(おほあみのきみひとぬし)、宴(うたげ)に吟(うた)ふ歌 四一三】

上の写真

須麻乃海人之 塩焼衣乃藤服 間遠之有者 未著穢

(すまのあまの しほやききぬのふぢごろも まどほにしあれば いまだきなれず)

【現代語訳】

須磨の海人が塩を焼くときに着る藤衣は、縫い目が粗いですよ。そのように

彼女に会うのは間遠であるから、いまだになじんでいませんよ。

⑤【柿本朝臣人麻呂の羇旅(たび)の歌 二五五】

上の写真

天離 夷之長道従 恋来者 自明門 倭嶋所見

(あまざかる ひなのながぢゆ こひくれば あかしのとより やまとしまみゆ)

【現代語訳】

遠く隔たった地方からの長い旅路に、ずっと故郷を恋しく思いつつやって

来たら、明石海峡から懐かしい大和の山々が見えてきた。

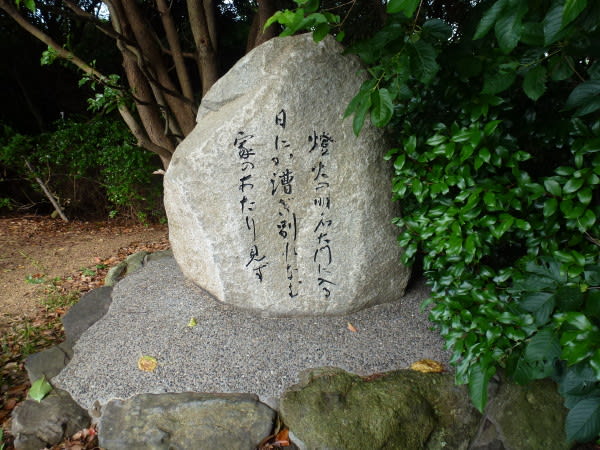

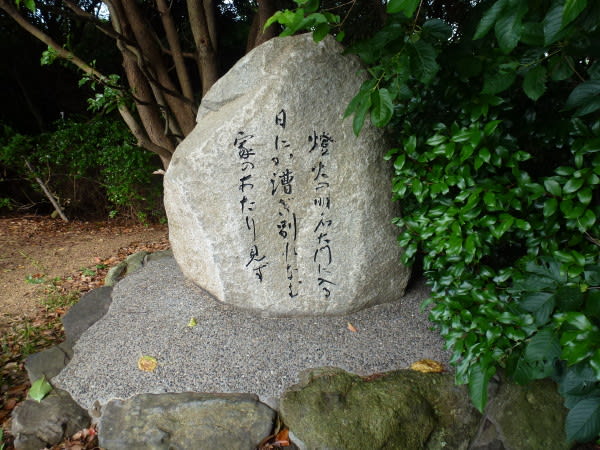

⑥【柿本朝臣人麻呂の羇旅(たび)の歌 二五四】上の写真

留火之明大門尓 入日哉 榜将別 家当不見

(ともしびのあかしおほとに いるひにか こぎわかれなむ いえのあたりみず)

【現代語訳】

明石の海門を通過するころには、いよいよ家郷の大和の山々とも別れる

こととなる。

(注)ともしびの ・・・ 「明石」の枕詞。

垂水万葉歌碑に関して説明書きでは下記のような解説をされています。

私たちのふるさと“垂水”は、歴史の豊かなまちです。史跡五色塚をはじめ、

いろいろな文化財があります。

“垂水”は、古来、いくつかの文学作品の中にも登場しています。

なかでも、万葉集の中の志貴皇子の懽びの御歌である【一四一八】

『石ばしる垂水の上のさ蕨の萌えいづる春になりにけるかも』に歌われている

“垂水”は、一番有名です。この歌は、明朗で直線的な歌調のさわやかな一首で、

春になった喜びの心が一気に歌いあげられており、

万葉集四千五百余首の中でもすぐれた歌の一つとして、定評があります。

次の【一一四二】の歌は、自分の人生が無事に幸せであるように、と願って、

“垂水”(滝)の水を手にすくい飲んだ、という意味の歌です。

また、【三〇二五】の歌は、“垂水”(滝)の水のように愛しき君に心から

激しく恋い焦がれている、という恋の歌です。

これらの歌の“垂水”については諸説があり、必ずしも神戸市垂水区を

歌ったものではないかもしれませんが、

垂水区に住んでいる私たちは、この地に因んで歌われたものと考えています。

柿本人麻呂の【二五四】、【二五五】の歌にある『明石の門』、『明石大門』

は、明石海峡のことを指していますが、

『門』、『大門』とはその入口のことで、『櫛淵』というところです。

この『櫛淵』は、摂津と播磨の境である堺川(塩屋)付近ということが、

通説ですから、これも垂水の歌といえます。昔の舟旅から考えても塩屋の

海域であれば、柿本人麻呂の歌の実感がわいてきます。

【四一三】の大網公人主、宴に吟ふ歌にでてくる『塩焼き』とは塩づくりの

ことで、昔、塩屋で行われていましたので、これも垂水が舞台といえます。

このように万葉集の中に垂水が格調高く歌われています。

そこで、私たちはこれら垂水ゆかりの万葉集の歌碑を建立し、

区民の文化財として後々まで伝えて、郷土愛を育み、垂水の生活文化の向上に

寄与したいと考えました。

幸いにも平成5年11月より始めた募金活動も順調に進み、区内の各種団体や

古典を愛好する多数の区民から、貴重なご献金を戴きました。

さらに、神戸市、(有)松下石材からは物・心両面でのご支援をいただくなど

区民・行政・業者の三位一体となった『協同』により、ここに垂水ゆかりの

万葉歌碑六基及び刻石(道標)二基が完成した次第です。

平成6年十一月

垂水に古典文学碑を建立する会 他各自治会などの団体と個人

上の写真は最上壽之氏の彫刻作品「コンナイイモノミタコトナイ」

昭和55年(1980) 第7回神戸須磨離宮公園現代彫刻展朝日新聞社賞

最上 壽之氏についてWikipediaより引用

最上 壽之(もがみ ひさゆき、1936年 - )は彫刻家。神奈川県横須賀市に生まれ

東京芸術大学彫刻科卒。1992年に横須賀市平和都市モニュメントを制作。

元武蔵野美術大学教授(2005年退任)。

木を媒介とした抽象的な作風が特徴とされる。

上の写真はもう一つの彫刻作品

末岡慎太郎氏の「ロマンチシス」 平成元年(1989)の作品で

第5回神戸具象彫刻大賞展優秀賞に輝きました

上の写真は「万葉歌碑の道」と書かれた刻石(道標)

最後になりましたが平磯緑地からの塩屋の風景をお楽しみください(下の写真)

設置されています。夫々の歌に関し説明書きがあり

我々も現代語訳で内容を理解できます。歌碑は平成6年(1994)11月に建設。

万葉歌碑の英文表記 Monument of the Manyoshu Poetry

ハングル語:히라이소녹지의 망요(万葉)가(和歌)비

中国語:平矶草木繁茂地带的万叶刻上和歌的碑

神戸市垂水区の垂水万葉歌碑のある平磯緑地の所在地:

神戸市垂水区平磯1丁目1

Goo地図はこちら

番号と設置位置が上の写真にありますのでその順番に従い説明版ほかより

引用紹介します。△印は彫刻 □印は刻石(道標)

上の写真は説明版の全体。一部字が消えて読みづらい。

①【志貴皇子(しきのみこ)の懽(よろこび)の御歌 一四一八】 上の写真

石激 垂水之上乃 左和良妣乃 左和良妣乃 毛要出春尓 成来鴨

(いはばしる たるみのうえの さわらびの もえいづるはるに なりにけるかも)

【現代語訳】

岩の上を勢いよく流れる滝のほとりに、わらびがやわらかに芽吹いている。

ああ、春になったのだなあ。

②【作者未詳 三〇二五】 上の写真

石走 垂水之水能 八敷八師 君尓恋良久 吾情柄

(いはばしる たるみのみづの はしきやし きみにこふらく わがこころから)

【現代語訳】

岩の上を流れ落ちる滝の水のように可愛らしいあなたを、恋しく思うのも、

私の心からなのですよ。

③【摂津にて作る 作者未詳 一一四二】 上の写真

命 幸久吉 石流 垂水水乎 結飲都

(いのちをし さきくよけむと いはばしる たるみのみづを むすびてのみつ)

【現代語訳】

愛しいこの命に幸あれと、岩の上から流れ落ちる滝の水を、

手ですくって飲みました。

④【大網公人主(おほあみのきみひとぬし)、宴(うたげ)に吟(うた)ふ歌 四一三】

上の写真

須麻乃海人之 塩焼衣乃藤服 間遠之有者 未著穢

(すまのあまの しほやききぬのふぢごろも まどほにしあれば いまだきなれず)

【現代語訳】

須磨の海人が塩を焼くときに着る藤衣は、縫い目が粗いですよ。そのように

彼女に会うのは間遠であるから、いまだになじんでいませんよ。

⑤【柿本朝臣人麻呂の羇旅(たび)の歌 二五五】

上の写真

天離 夷之長道従 恋来者 自明門 倭嶋所見

(あまざかる ひなのながぢゆ こひくれば あかしのとより やまとしまみゆ)

【現代語訳】

遠く隔たった地方からの長い旅路に、ずっと故郷を恋しく思いつつやって

来たら、明石海峡から懐かしい大和の山々が見えてきた。

⑥【柿本朝臣人麻呂の羇旅(たび)の歌 二五四】上の写真

留火之明大門尓 入日哉 榜将別 家当不見

(ともしびのあかしおほとに いるひにか こぎわかれなむ いえのあたりみず)

【現代語訳】

明石の海門を通過するころには、いよいよ家郷の大和の山々とも別れる

こととなる。

(注)ともしびの ・・・ 「明石」の枕詞。

垂水万葉歌碑に関して説明書きでは下記のような解説をされています。

私たちのふるさと“垂水”は、歴史の豊かなまちです。史跡五色塚をはじめ、

いろいろな文化財があります。

“垂水”は、古来、いくつかの文学作品の中にも登場しています。

なかでも、万葉集の中の志貴皇子の懽びの御歌である【一四一八】

『石ばしる垂水の上のさ蕨の萌えいづる春になりにけるかも』に歌われている

“垂水”は、一番有名です。この歌は、明朗で直線的な歌調のさわやかな一首で、

春になった喜びの心が一気に歌いあげられており、

万葉集四千五百余首の中でもすぐれた歌の一つとして、定評があります。

次の【一一四二】の歌は、自分の人生が無事に幸せであるように、と願って、

“垂水”(滝)の水を手にすくい飲んだ、という意味の歌です。

また、【三〇二五】の歌は、“垂水”(滝)の水のように愛しき君に心から

激しく恋い焦がれている、という恋の歌です。

これらの歌の“垂水”については諸説があり、必ずしも神戸市垂水区を

歌ったものではないかもしれませんが、

垂水区に住んでいる私たちは、この地に因んで歌われたものと考えています。

柿本人麻呂の【二五四】、【二五五】の歌にある『明石の門』、『明石大門』

は、明石海峡のことを指していますが、

『門』、『大門』とはその入口のことで、『櫛淵』というところです。

この『櫛淵』は、摂津と播磨の境である堺川(塩屋)付近ということが、

通説ですから、これも垂水の歌といえます。昔の舟旅から考えても塩屋の

海域であれば、柿本人麻呂の歌の実感がわいてきます。

【四一三】の大網公人主、宴に吟ふ歌にでてくる『塩焼き』とは塩づくりの

ことで、昔、塩屋で行われていましたので、これも垂水が舞台といえます。

このように万葉集の中に垂水が格調高く歌われています。

そこで、私たちはこれら垂水ゆかりの万葉集の歌碑を建立し、

区民の文化財として後々まで伝えて、郷土愛を育み、垂水の生活文化の向上に

寄与したいと考えました。

幸いにも平成5年11月より始めた募金活動も順調に進み、区内の各種団体や

古典を愛好する多数の区民から、貴重なご献金を戴きました。

さらに、神戸市、(有)松下石材からは物・心両面でのご支援をいただくなど

区民・行政・業者の三位一体となった『協同』により、ここに垂水ゆかりの

万葉歌碑六基及び刻石(道標)二基が完成した次第です。

平成6年十一月

垂水に古典文学碑を建立する会 他各自治会などの団体と個人

上の写真は最上壽之氏の彫刻作品「コンナイイモノミタコトナイ」

昭和55年(1980) 第7回神戸須磨離宮公園現代彫刻展朝日新聞社賞

最上 壽之氏についてWikipediaより引用

最上 壽之(もがみ ひさゆき、1936年 - )は彫刻家。神奈川県横須賀市に生まれ

東京芸術大学彫刻科卒。1992年に横須賀市平和都市モニュメントを制作。

元武蔵野美術大学教授(2005年退任)。

木を媒介とした抽象的な作風が特徴とされる。

上の写真はもう一つの彫刻作品

末岡慎太郎氏の「ロマンチシス」 平成元年(1989)の作品で

第5回神戸具象彫刻大賞展優秀賞に輝きました

上の写真は「万葉歌碑の道」と書かれた刻石(道標)

最後になりましたが平磯緑地からの塩屋の風景をお楽しみください(下の写真)