明治40年(1907)3月 神戸港第1期修築工事予算(総工費1,509万2037円 明治39年~

明治46年度まで8か年で完成の予定)が帝国議会を通過し起工式が同年9月16日小野浜埋立地で

挙行されました。工事内容としては新港第1~4突堤の建設(大正11年(1922)に完成)と

第3防波堤の建設(昭和10年に完成)、臨港鉄道などで当時、我が国の貿易額の36%を扱って

いた神戸港では急増する貨物をさばく貿易設備の拡充が最重要課題であった。

その当時の港の施設としては、艀(はしけ)や小型船の物揚場や防波堤が主体であって、

当時3,000トン級の船が接岸できるようになったのは明治17年(1884)11月に神戸桟橋会社

が小野浜に造った鉄桟橋(長さ178m、幅13m)の1本のみであった。

本ブログでは開港当時からの港の設備を時系列に整理し関連写真も添付し纏めてみました。

開港時の神戸港

慶応3年(1867)12月7日(新暦換算1868年1月1日)頃~明治9年(1876)6月末の神戸港

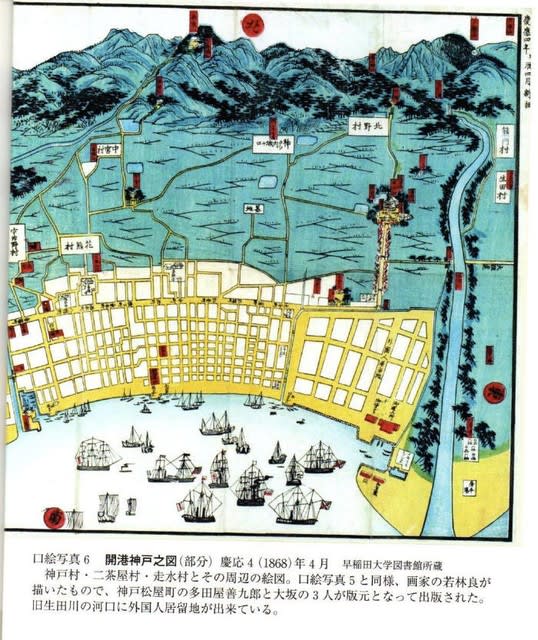

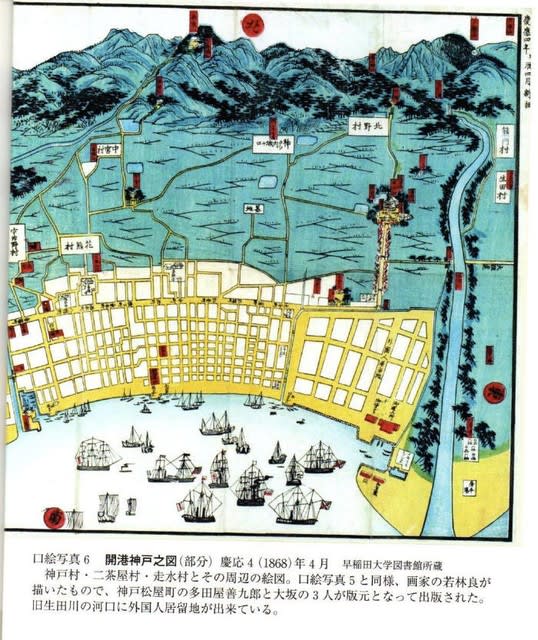

上の写真は慶応4年(1868)4月(旧暦)に製作された兵庫県御免許 開港神戸之図

作者は若林秀岳です。

慶応4年(1868)2月 居留地京町筋の南東に東運上所と西運上所(国産波止場付近)開設

4月 波止場規則が定められ東運上所前は第1波止場

西運上所前を第2波止場と称せられるようになった。

5月 波止場2箇所増設

米国領事館前を第3波止場(後のメリケン波止場)、宇治川尻を

第4波止場と称す

明治への改元は9月8日なので慶応4年と表記しました。

明治4年(1871) 2月 兵庫県はイギリス人J.マーシャルを初代港長に任命

マーシャルは港内の実測を行った

3月 居留地の要請で生田川付け替え工事を着工

(明治4年6月9日 新生田川竣工)

4月 和田岬にイギリス人技師アール・ヘンリー・ブラントンの技術指導で

洋式灯台を建設。明治5年(1872)8月29日に本点灯

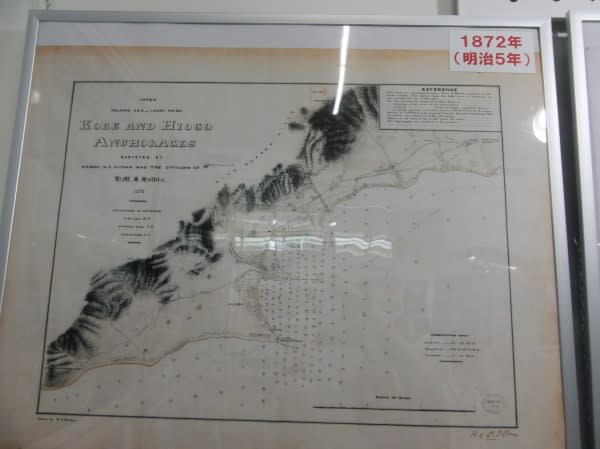

上の写真は兵庫神戸実測三千分箇之縮図 明治5年(1872)で第1,2,3波止場の位置を入れた

明治4年(1871)2月に第2波止場(西運上所前)の改修工事が始まり同年10月に完成

改修後の姿で記載されています。

上の写真は上記の地図の解説。

出典:田井玲子著 神戸開港150年によせて「外国人居留地と神戸」(2013)Page33

上の写真は第1~第4波止場の概略位置を示した略図です。明治5年(1872)頃の略図。

出典:市民のグラフ こうべ No.170 1986年12月 特集・みなとの120年(上)Page7

上の2枚の写真は1968年3月28日号のイラストレイテッド ロンドン ニュースが

開港後、間もない神戸のイラストを掲載したものです。

下の写真にロドニー号が写っています。

上のイラスト海側から観た外国人居留地の場所付近です。

建物では兵庫運上所(税関)くらいしか写っていない。

明治5年(1872)11月28日、兵庫運上所は神戸税関と改称されました。

出典:描かれた幕末明治 イラストレイテッド・ロンドン・ニュース1853-1902

金井 圓 翻訳 昭和48(1973)Page168-169

上の写真は明治5-10年頃の宇治川尻の第4波止場

出典:市民のグラフ こうべ No.170 1986年12月 特集・みなとの120年(上)Page5

上の写真は明治6年に完成した西運上所前の木造桟橋 撮影年代は不明

出典:市民のグラフ こうべ No.170 1986年12月 特集・みなとの120年(上)Page5

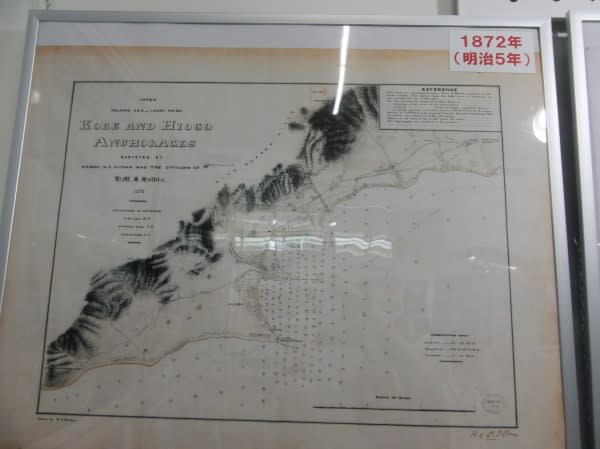

上の3枚の写真は明治5年(1872)神戸港を描いた最も古い海図で描かれた神戸港(部分)と

説明書き 出典:2017-7-29海フェスタ神戸 海の総合展 第五管区海上保安部展示

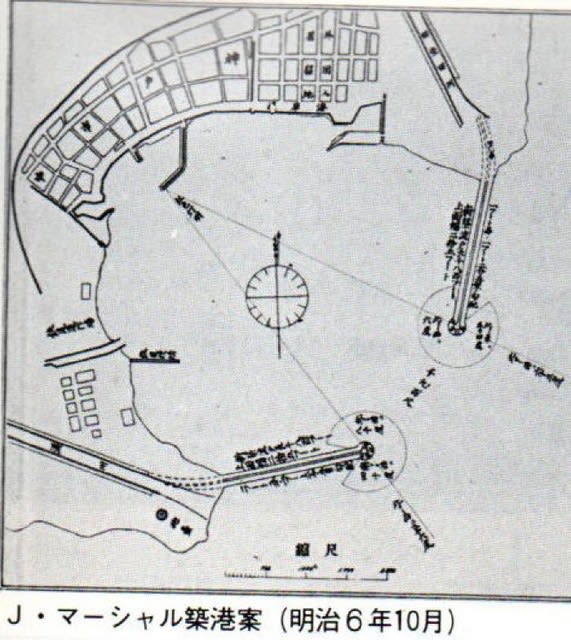

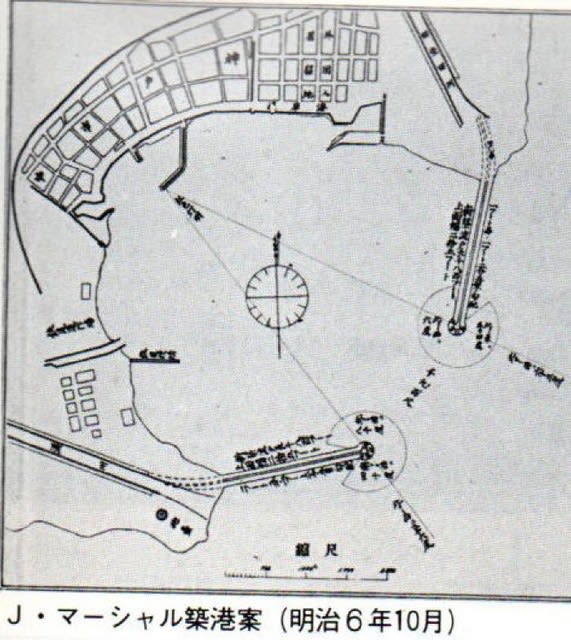

上の写真は神戸港長のJ.マーシャルが提案した築港案(明治6年10月)

明治7年(1874)3月 J.マーシャル立案の「神戸港則」成る

鉄道桟橋の設置後の神戸港

明治9年(1876)7月1日に鉄道桟橋の開業~明治17年(1884)11月 神戸桟橋会社鉄桟橋建設

上の写真は明治14年(1881)の神戸駅付近の地図です。 松田元次氏蔵

第1波止場~第4波止場に加えて鉄道桟橋の位置を表記

上の写真は鉄道桟橋の建設に関する記述(写真付き)

出典:神戸駅130年史、JR西日本神戸支社

上の写真は明治10年(1877)頃の神戸港遠景写真 神戸市立博物館蔵

第2波止場、第4波止場、鉄道桟橋が写っています。

出典:博物館だより 神戸市立博物館 No.113(2018・春)の表紙

上の写真は明治12年(1879)頃の居留地京町筋と第1波止場付近

出典:市民のグラフ こうべ No.95 1980年8月 特集・神戸港を築いた人々 Page10

上の写真は明治中期の雑居地海岸通 第2波止場付近

出典:市民のグラフ こうべ No.95 1980年8月 特集・神戸港を築いた人々 Page10

神戸桟橋会社外国桟橋建設以降

明治17年(1884)11月~

上の2枚の写真は明治29年(1896)1月の海図と説明パネル

湊川の付け替え工事は明治30年(1897)着工 明治34年(1901)竣工なので

この頃は湊川が旧流路で通っていた時代の海図です。

出典:2017-7-29海フェスタ神戸 海の総合展 第五管区海上保安部展示

明治29年(1896)10月 メリケン波止場(第3波止場)が改修(明治34年(1901)竣工)

上の写真は神戸桟橋会社の外国桟橋

明治中期の唯一の外国航路用の外国桟橋

出典:市民のグラフ こうべ No.95 1980年8月 特集・神戸港を築いた人々 Page10

神戸桟橋会社は明治15年(1882)五代友厚の主唱によって鴻池善右衛門、住友吉左衛門、

藤田伝三郎らが発起人となって発足2年後に小野浜地区に木造桟橋を築造した。

しかし2,000トン以上の船舶は1隻しか繋留できない小規模なものであった。

上の写真は明治35年(1902)頃の神戸港で東波止場、西波止場、メリケン波止場

などの名称が使用されています。

旧生田川の川尻の物揚げ場(明治32年ごろ築造)の護岸のため防波堤が2本建設

されていることも判ります。

出典:市民のグラフ こうべ No.170 1986年12月 特集・みなとの120年(上)Page13

上の2枚の写真は明治36年(1903)の神戸港の海図と説明パネル

出典:2017-7-29海フェスタ神戸 海の総合展 第五管区海上保安部展示

最後に

明治2年(1869)の神戸港の輸出入額は 265万円にすぎなかったが堅調に増加し、

明治13年(1880)には1,350万円となった。当時の横浜港(4,530万円)の30%のレベル。

1880年以降も増加し明治29年(1896)には1億2,286万円に達し、横浜港(1億3,449万円)

に迫る勢いであったことが神戸市会を動かし近代的な築港計画の実行に繋がっていきます。

はなはだ中途半端な記述であるがこの辺で筆を置きます。

明治46年度まで8か年で完成の予定)が帝国議会を通過し起工式が同年9月16日小野浜埋立地で

挙行されました。工事内容としては新港第1~4突堤の建設(大正11年(1922)に完成)と

第3防波堤の建設(昭和10年に完成)、臨港鉄道などで当時、我が国の貿易額の36%を扱って

いた神戸港では急増する貨物をさばく貿易設備の拡充が最重要課題であった。

その当時の港の施設としては、艀(はしけ)や小型船の物揚場や防波堤が主体であって、

当時3,000トン級の船が接岸できるようになったのは明治17年(1884)11月に神戸桟橋会社

が小野浜に造った鉄桟橋(長さ178m、幅13m)の1本のみであった。

本ブログでは開港当時からの港の設備を時系列に整理し関連写真も添付し纏めてみました。

開港時の神戸港

慶応3年(1867)12月7日(新暦換算1868年1月1日)頃~明治9年(1876)6月末の神戸港

上の写真は慶応4年(1868)4月(旧暦)に製作された兵庫県御免許 開港神戸之図

作者は若林秀岳です。

慶応4年(1868)2月 居留地京町筋の南東に東運上所と西運上所(国産波止場付近)開設

4月 波止場規則が定められ東運上所前は第1波止場

西運上所前を第2波止場と称せられるようになった。

5月 波止場2箇所増設

米国領事館前を第3波止場(後のメリケン波止場)、宇治川尻を

第4波止場と称す

明治への改元は9月8日なので慶応4年と表記しました。

明治4年(1871) 2月 兵庫県はイギリス人J.マーシャルを初代港長に任命

マーシャルは港内の実測を行った

3月 居留地の要請で生田川付け替え工事を着工

(明治4年6月9日 新生田川竣工)

4月 和田岬にイギリス人技師アール・ヘンリー・ブラントンの技術指導で

洋式灯台を建設。明治5年(1872)8月29日に本点灯

上の写真は兵庫神戸実測三千分箇之縮図 明治5年(1872)で第1,2,3波止場の位置を入れた

明治4年(1871)2月に第2波止場(西運上所前)の改修工事が始まり同年10月に完成

改修後の姿で記載されています。

上の写真は上記の地図の解説。

出典:田井玲子著 神戸開港150年によせて「外国人居留地と神戸」(2013)Page33

上の写真は第1~第4波止場の概略位置を示した略図です。明治5年(1872)頃の略図。

出典:市民のグラフ こうべ No.170 1986年12月 特集・みなとの120年(上)Page7

上の2枚の写真は1968年3月28日号のイラストレイテッド ロンドン ニュースが

開港後、間もない神戸のイラストを掲載したものです。

下の写真にロドニー号が写っています。

上のイラスト海側から観た外国人居留地の場所付近です。

建物では兵庫運上所(税関)くらいしか写っていない。

明治5年(1872)11月28日、兵庫運上所は神戸税関と改称されました。

出典:描かれた幕末明治 イラストレイテッド・ロンドン・ニュース1853-1902

金井 圓 翻訳 昭和48(1973)Page168-169

上の写真は明治5-10年頃の宇治川尻の第4波止場

出典:市民のグラフ こうべ No.170 1986年12月 特集・みなとの120年(上)Page5

上の写真は明治6年に完成した西運上所前の木造桟橋 撮影年代は不明

出典:市民のグラフ こうべ No.170 1986年12月 特集・みなとの120年(上)Page5

上の3枚の写真は明治5年(1872)神戸港を描いた最も古い海図で描かれた神戸港(部分)と

説明書き 出典:2017-7-29海フェスタ神戸 海の総合展 第五管区海上保安部展示

上の写真は神戸港長のJ.マーシャルが提案した築港案(明治6年10月)

明治7年(1874)3月 J.マーシャル立案の「神戸港則」成る

鉄道桟橋の設置後の神戸港

明治9年(1876)7月1日に鉄道桟橋の開業~明治17年(1884)11月 神戸桟橋会社鉄桟橋建設

上の写真は明治14年(1881)の神戸駅付近の地図です。 松田元次氏蔵

第1波止場~第4波止場に加えて鉄道桟橋の位置を表記

上の写真は鉄道桟橋の建設に関する記述(写真付き)

出典:神戸駅130年史、JR西日本神戸支社

上の写真は明治10年(1877)頃の神戸港遠景写真 神戸市立博物館蔵

第2波止場、第4波止場、鉄道桟橋が写っています。

出典:博物館だより 神戸市立博物館 No.113(2018・春)の表紙

上の写真は明治12年(1879)頃の居留地京町筋と第1波止場付近

出典:市民のグラフ こうべ No.95 1980年8月 特集・神戸港を築いた人々 Page10

上の写真は明治中期の雑居地海岸通 第2波止場付近

出典:市民のグラフ こうべ No.95 1980年8月 特集・神戸港を築いた人々 Page10

神戸桟橋会社外国桟橋建設以降

明治17年(1884)11月~

上の2枚の写真は明治29年(1896)1月の海図と説明パネル

湊川の付け替え工事は明治30年(1897)着工 明治34年(1901)竣工なので

この頃は湊川が旧流路で通っていた時代の海図です。

出典:2017-7-29海フェスタ神戸 海の総合展 第五管区海上保安部展示

明治29年(1896)10月 メリケン波止場(第3波止場)が改修(明治34年(1901)竣工)

上の写真は神戸桟橋会社の外国桟橋

明治中期の唯一の外国航路用の外国桟橋

出典:市民のグラフ こうべ No.95 1980年8月 特集・神戸港を築いた人々 Page10

神戸桟橋会社は明治15年(1882)五代友厚の主唱によって鴻池善右衛門、住友吉左衛門、

藤田伝三郎らが発起人となって発足2年後に小野浜地区に木造桟橋を築造した。

しかし2,000トン以上の船舶は1隻しか繋留できない小規模なものであった。

上の写真は明治35年(1902)頃の神戸港で東波止場、西波止場、メリケン波止場

などの名称が使用されています。

旧生田川の川尻の物揚げ場(明治32年ごろ築造)の護岸のため防波堤が2本建設

されていることも判ります。

出典:市民のグラフ こうべ No.170 1986年12月 特集・みなとの120年(上)Page13

上の2枚の写真は明治36年(1903)の神戸港の海図と説明パネル

出典:2017-7-29海フェスタ神戸 海の総合展 第五管区海上保安部展示

最後に

明治2年(1869)の神戸港の輸出入額は 265万円にすぎなかったが堅調に増加し、

明治13年(1880)には1,350万円となった。当時の横浜港(4,530万円)の30%のレベル。

1880年以降も増加し明治29年(1896)には1億2,286万円に達し、横浜港(1億3,449万円)

に迫る勢いであったことが神戸市会を動かし近代的な築港計画の実行に繋がっていきます。

はなはだ中途半端な記述であるがこの辺で筆を置きます。