2017年12月14日、NHKのBSプレミアムで表題の番組が放送されました。

最近(2018-8-24)、録画にて再度視聴しましたので、倭の五王と5世紀の日本と

中国、朝鮮半島情勢をテーマとして記事を書いていきます。

以降の写真で特記のないものは上記の番組で紹介されたものです。

まず番組の内容概略を書いておきます。

巨大古墳からは大量の鉄の武器が見つかっている。「倭の五王」は鉄で勢力拡大した

鉄の王朝だった。ところが鉄は朝鮮半島南部でしか採れない。

おりしも半島では北の高句麗が南進、南の国々を圧迫していた。高句麗が半島南部まで

進出すれば戦略物資の鉄の入手が難しくなる。

倭王・武は中国の王朝に上奏文を送り、高句麗を攻めるための官職授与を求めていた。

緊迫する半島情勢と戦略物資を巡るせめぎあいに巨大古墳建造の背景を探る。

次にテーマを細分して記述していきます。

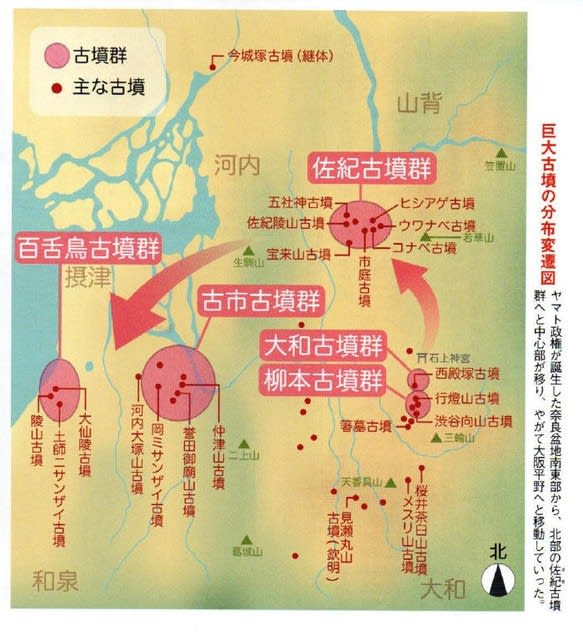

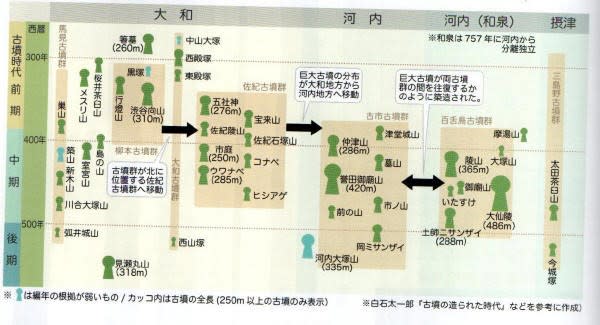

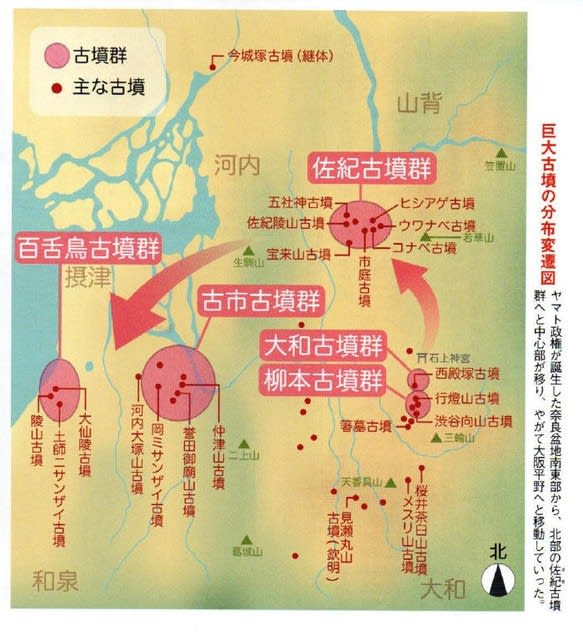

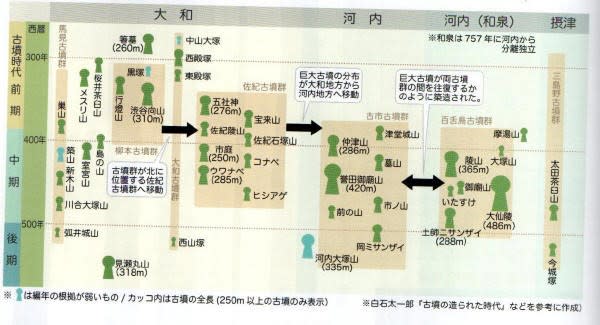

巨大古墳の分布変遷

上の写真は巨大古墳の分布変遷図 地図は当時の地形を反映しています。

出典:歴史人 別冊 合本古代史の謎 KKベストセラーズ(2014)Page96

第10代崇神天皇陵と比定されている行燈山古墳や12代景行天皇陵に治定されている

渋谷向山古墳などがある柳本古墳群や西殿塚古墳などがある大和古墳群は初期ヤマト政権

の王墓と考えられています。

上の写真は行燈山古墳 撮影:2015-11-5

4世紀中盤から後半にかけては第13代成務天皇陵とされる佐紀石塚山古墳や第14代仲哀天皇の

皇后の神功皇后陵とされる五社神古墳などがある佐紀古墳群へと中心部が移り、5世紀には

大阪平野の百舌鳥古墳群や古市古墳群へと移動していったと考えられています。

上の2枚の写真は佐紀石塚山古墳(成務天皇陵)

別名:狭木之寺間陵(さきのてらまのみささぎ) 撮影:2017-12-28

上の写真は五社神古墳(神功皇后陵)

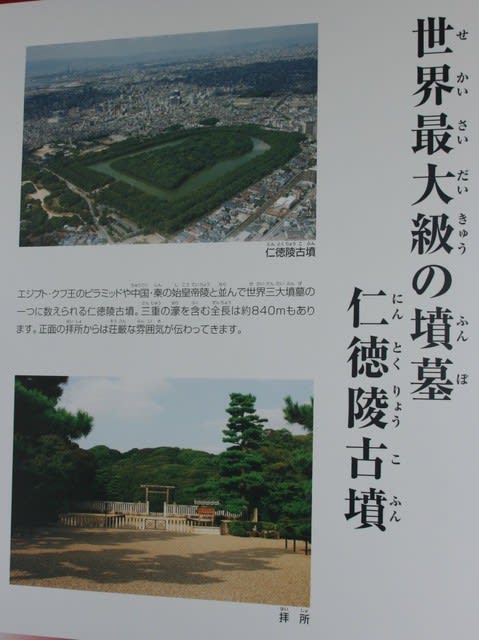

百舌鳥古墳群には第16代仁徳天皇陵とされる大仙陵古墳、第17代履中天皇陵とされる

陵山古墳(上石津ミサンザイ古墳)や第18代反正天皇の空墓では?とされる土師ニサンザイ古墳

などが分布しています。

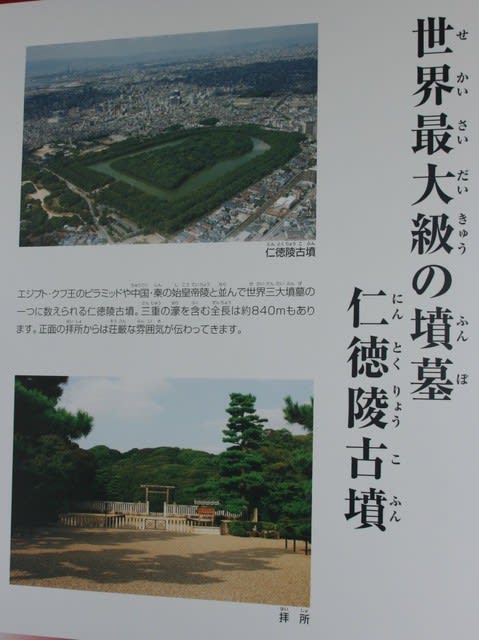

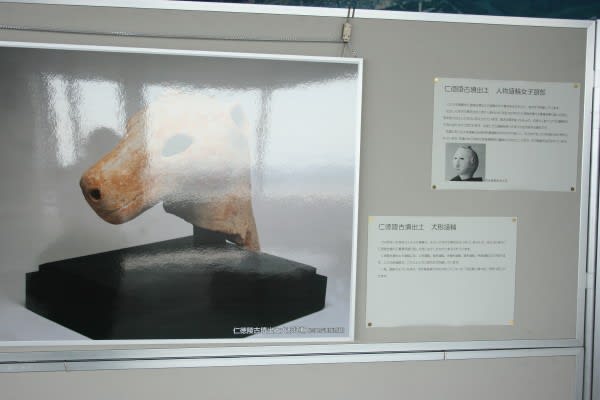

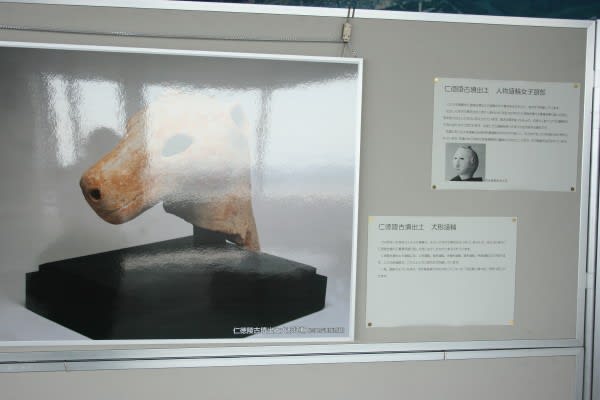

上の2枚の写真は仁徳天皇陵の説明パネル(堺市役所 展望室)

撮影:2008-9-10

上の写真は百舌鳥古墳群の主な古墳と5世紀の海岸線

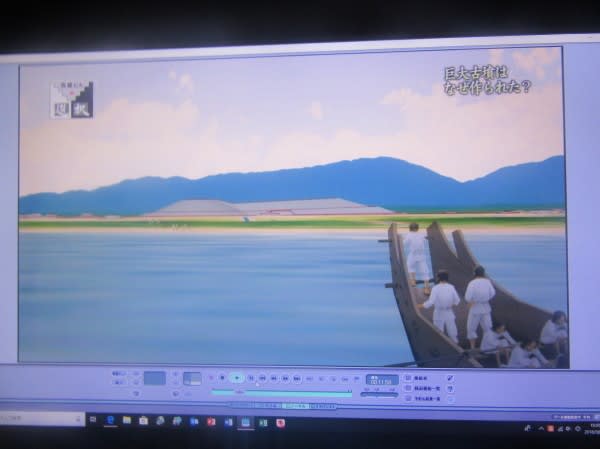

上の写真は船で渡来した人達が海より観た古墳の姿(CG)

古市古墳群には誉田御廟山古墳(伝第15代応神天皇陵)、第15代応神天皇皇后の仲姫命の

陵に治定の仲津山古墳、第14代仲哀天皇の陵に治定されている岡ミサンザイ古墳、

第21代雄略天皇の陵の候補とされる島泉平塚古墳=丹比高鷲原陵(円墳)などがあります。

上の写真は古市古墳群の立地 奈良に通ずる大和川沿いにあり古代の幹線道路(大津道、

丹比道)にも通じていた。

上の写真は誉田御廟山古墳(伝第15代応神天皇陵)

上の写真は上述番組で紹介の島原平塚古墳

上の写真は築造年代と大きさを入れた近畿地方の前方後円墳

出典:歴史人 別冊 合本古代史の謎 KKベストセラーズ(2014)Page97

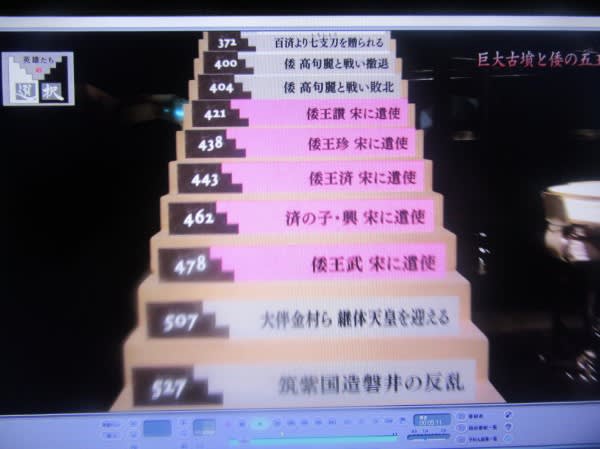

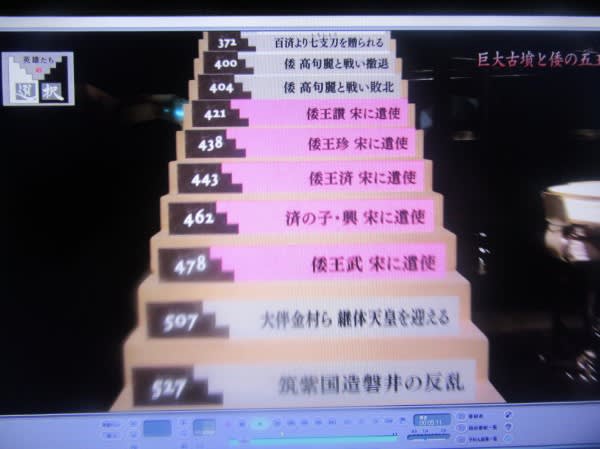

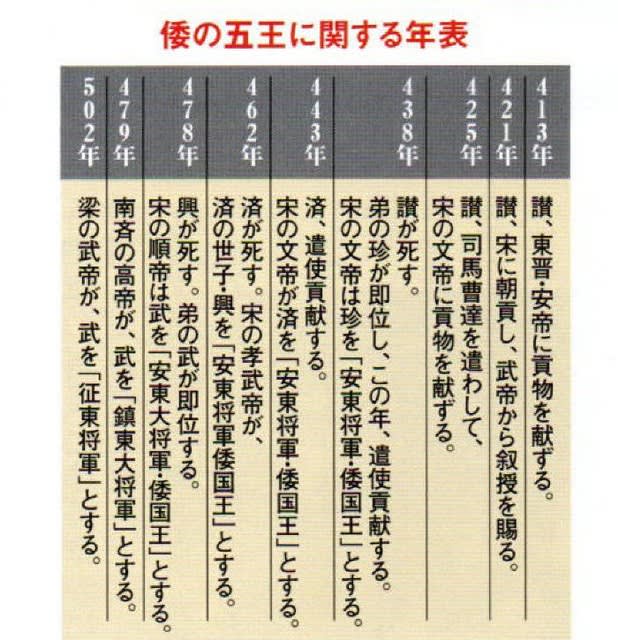

5世紀の関連年表

上の写真は上述番組で示されて年表

宋に朝貢し、称号を与えられた倭の五王に関する記事がメイン

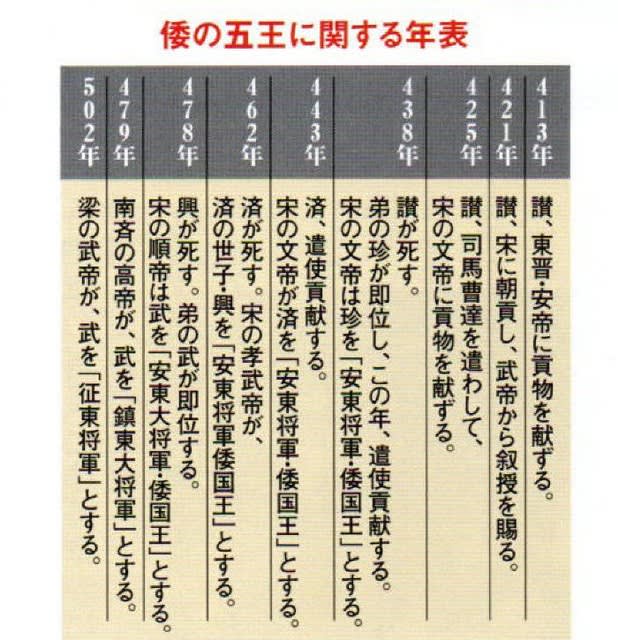

上の表は倭の五王に関する年表

出典:歴史人 別冊 合本古代史の謎 KKベストセラーズ(2014)Page98

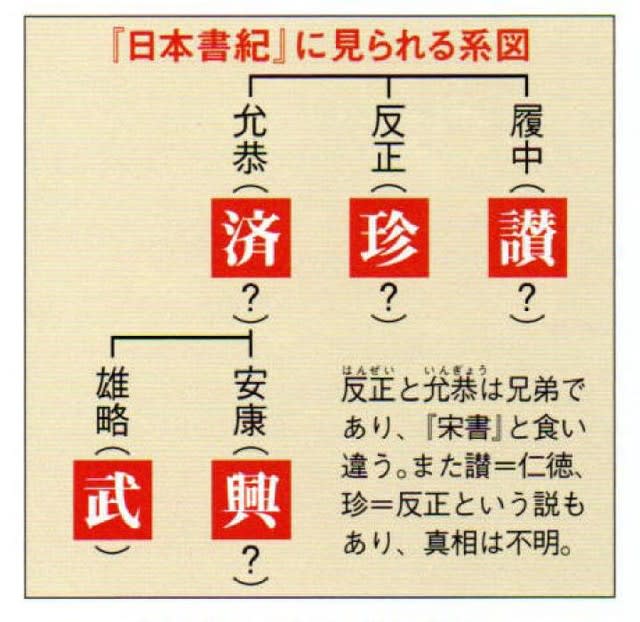

倭の五王と天皇

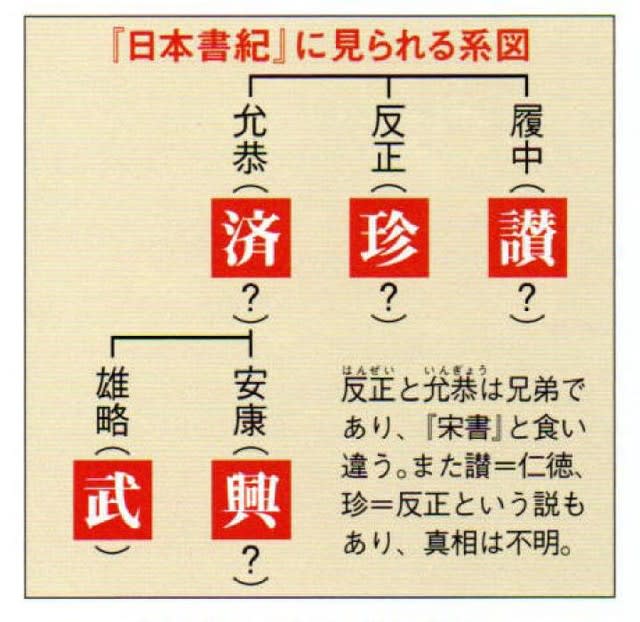

上の写真は上述番組で示されたもので倭の五王と天皇の対応表である。

最初の二人、讃と珍は事実であるか疑わしい推測なのだが、済・興・武の三人に関しては

現在、確実視されている。

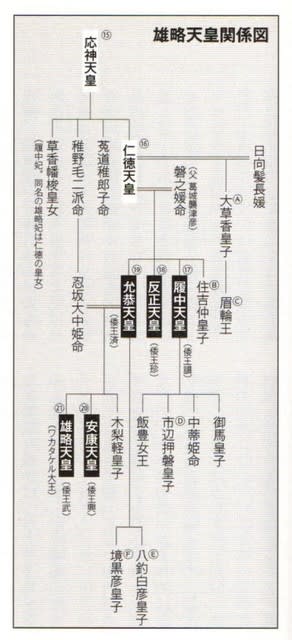

『日本書紀』などの天皇系譜からは「讃」→第17代履中天皇、「珍」→第18代反正天皇、

「済」→第19代允恭天皇、「興」→第20代安康天皇、「武」→第21代雄略天皇

注)現在の平成天皇は第125代

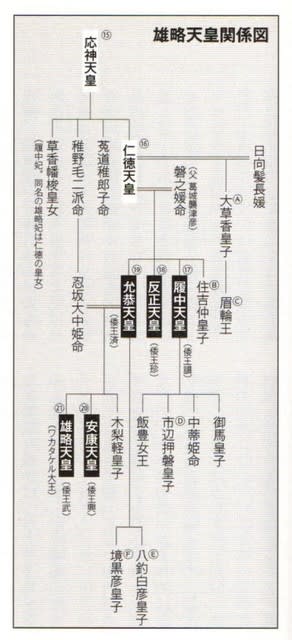

上の写真は日本書紀の記述をもとに系図で表したもの

出典:歴史人 別冊 合本古代史の謎 KKベストセラーズ(2014)Page98

「讃」が仁徳天皇で「珍」を反正天皇とする説や、「讃」は応神天皇で「珍」を仁徳天皇と

する説などがある。

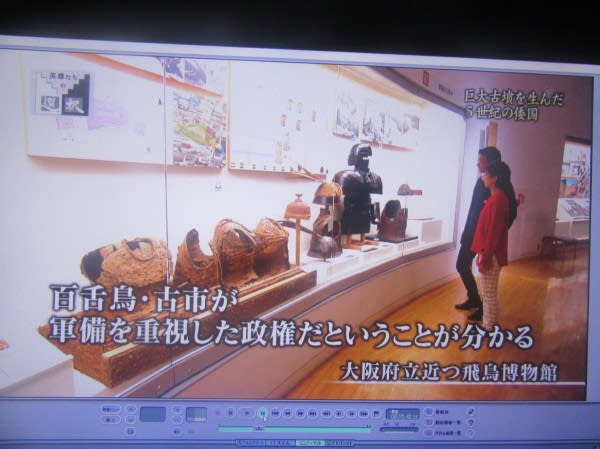

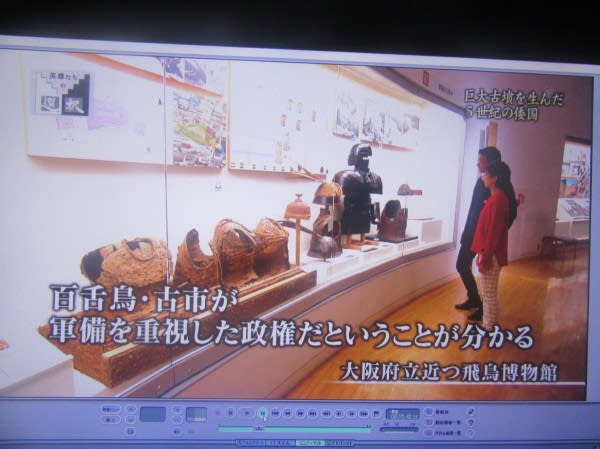

ヤマト政権は鉄の軍備を重視

5世紀の百舌鳥古墳群、古市古墳群では鉄の軍備を重視しており古墳から鉄製の武器や

甲冑が多数出土しています。

番組では古市古墳群の野中古墳から1964年(昭和39年)に出土の様子と大阪府立近つ飛鳥

博物館での武具の展示が紹介されていました。

上の写真は鋲止の鎧

上の写真は大阪府立近つ飛鳥博物館の武具の展示

近つ飛鳥博物館には筆者も2014-12-2に訪問しており写真を撮っていますので添付します。

(下の5枚の写真 撮影:2014-12-2)

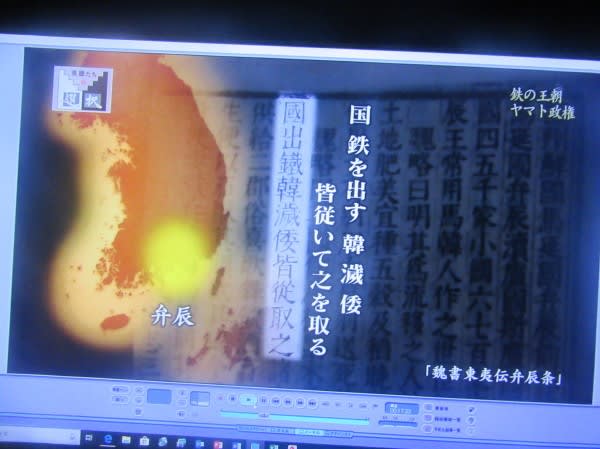

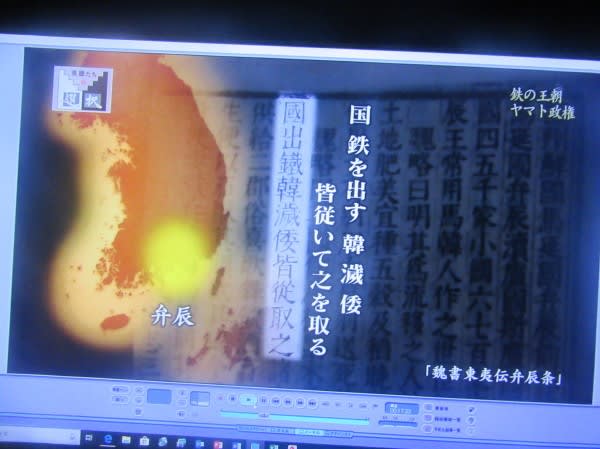

5世紀当時の日本では鉄資源が無く朝鮮半島の弁辰(べんしん)から鉄鋌(てつてい)として輸入

しており、これを加工して武具を制作していた。(下の2枚の写真)

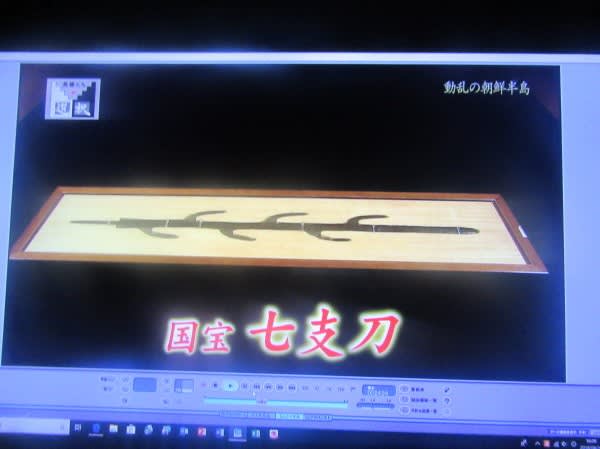

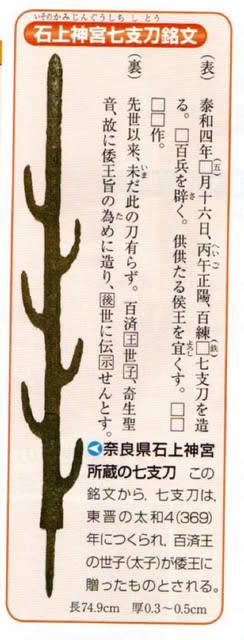

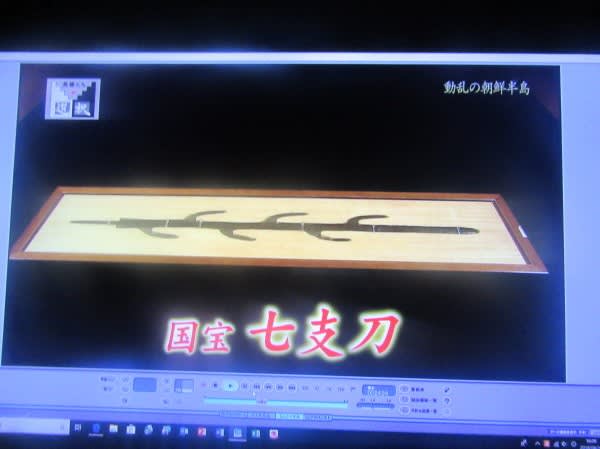

百済から倭国に献上の七支刀

七支刀は『日本書紀』の神功皇后摂政52年に百済から献上されたとみえる

「七枝刀(ななつさやのたち)」にあたると考えられています

上の写真は石上神宮に伝わる国宝の「七支刀」

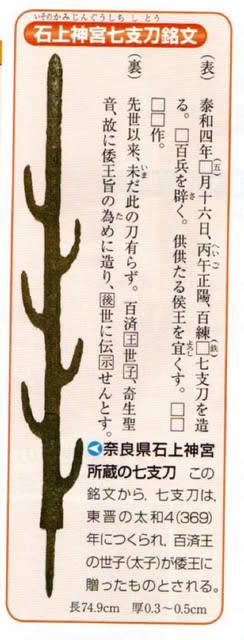

上の写真は石上神宮七支刀銘文と解説

泰和4年(369)に製作 百済の肖古(しょうこ)王の世子(せし)が倭国に軍事援助

を求めるために贈与したもの。

出典:詳説 日本史図録 山川出版(2008) Page28

高句麗に完敗した倭国

上の写真は中国吉林省集安市に現存する好太王碑(広開土王の碑)。4面に1802字が刻まれています。

高句麗の長寿王が父・好太王を顕彰するために414年に建立したものである。

4世紀末から5世紀初の朝鮮半島の歴史を知る上で貴重な史料である。

以下好太王碑の碑文の一部を紹介。

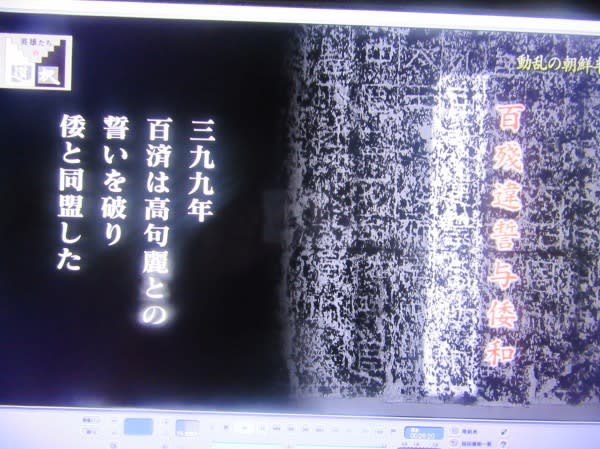

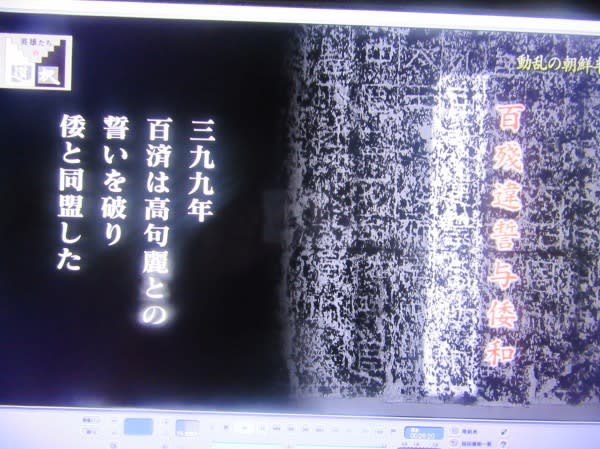

399年、百済は先年の誓いを破って倭と和通した。

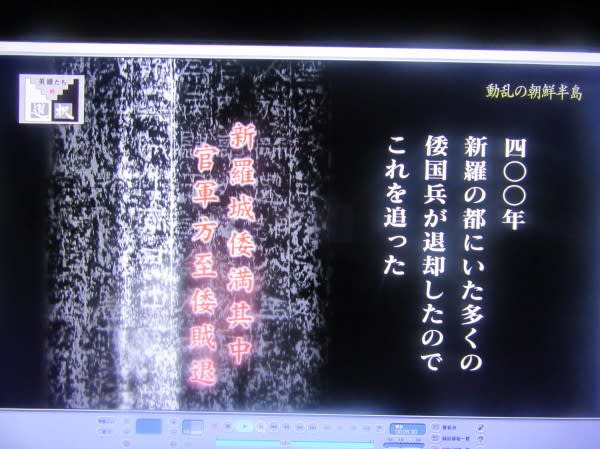

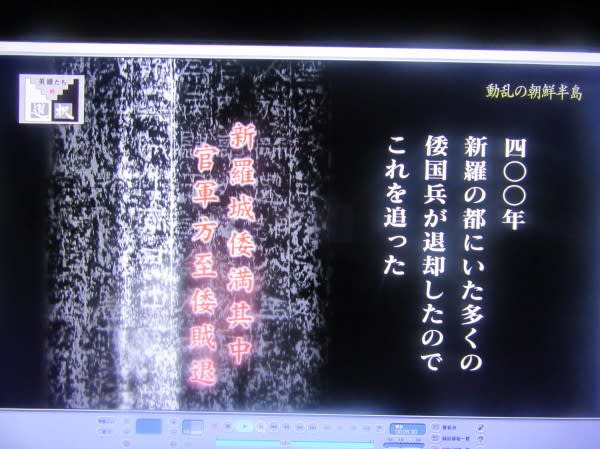

400年、5万の大軍を派遣して新羅を救援した。新羅王都にいた多くの倭軍が退却したので、

これを追った。

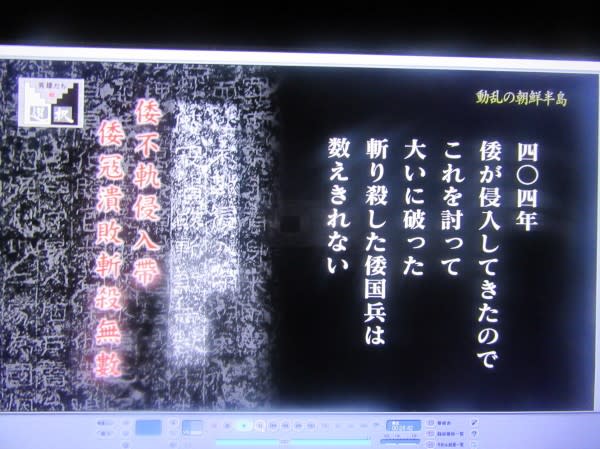

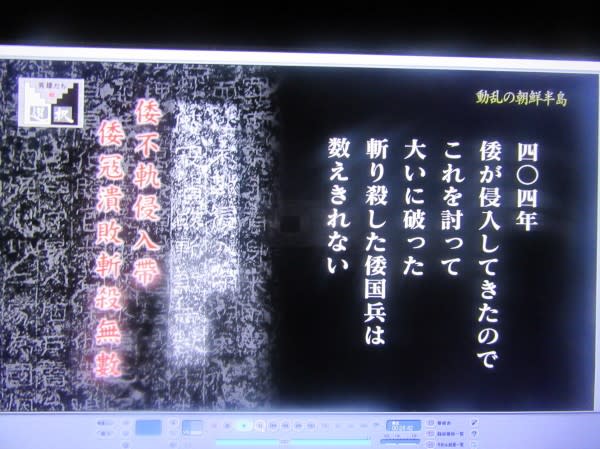

404年、倭が帯方地方(現在の黄海道地方)に侵入してきたので、これを討って

大いに敗った。切り殺した倭国兵は数知れない。

番組では好太王が率いる好太王の兵は騎兵で盾を持ち馬は馬冑(ばちゅう)で戦闘

する近代的な装備に対して前近代的な倭国の兵は完敗であったと解説されていました。

この敗退でヤマト政権が鉄製品を利用した兵器や防備具の開発に目覚めるキッカケに

なったと思われます。

騎兵の様子を描いた壁画(下の写真)が徳興里古墳で見ることがとの解説もあった。

碑文には倭が辛卯年(391年)に朝鮮半島に出兵との記述もあります。

上の写真は5世紀における同盟や敵対関係を纏めたものである。

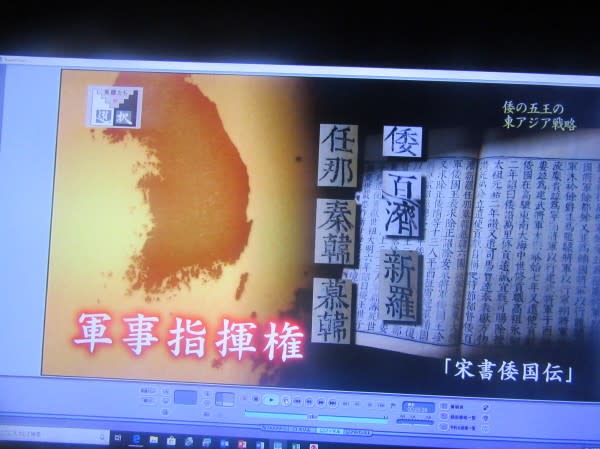

倭国の宋への朝貢

5世紀の関連年表の項で記述されているように倭の五王の時代(讃、珍、済、興、武)

には中国の南朝である宋に対して朝貢し宋より「安東将軍・倭国王」や「安東大将軍・倭国大王」

の称号を叙授しています。

武=雄略天皇の時代には大王家(天皇家)の優位が確立され、冊封体制から抜け出した

約100年後の700年の遣隋使の派遣まで中国王朝との外交関係は断絶となります。

宋書夷蛮倭国伝をそのまま読むのサイトに原文が掲載されており年表のさらに

詳細な情報を確認できます。

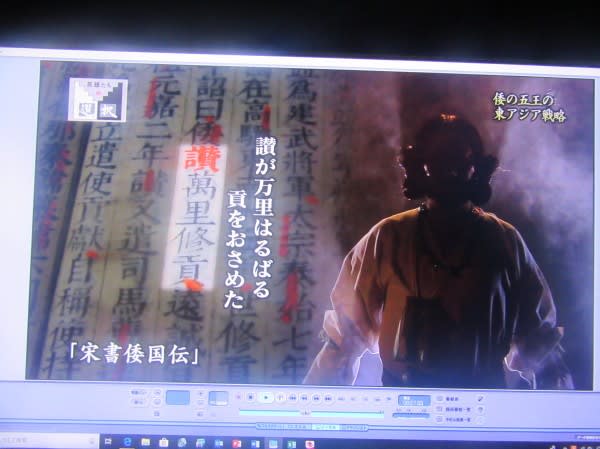

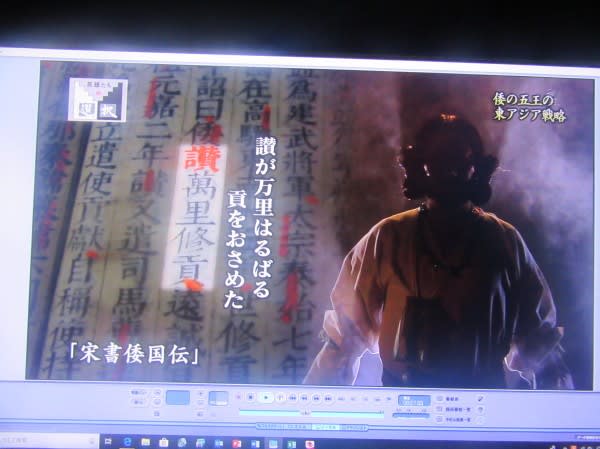

上の写真は倭国の讃が425年、遠路はるばる司馬曹達を遣わし、

宋の文帝に貢物を献じた。「宋書 夷蛮倭国伝」

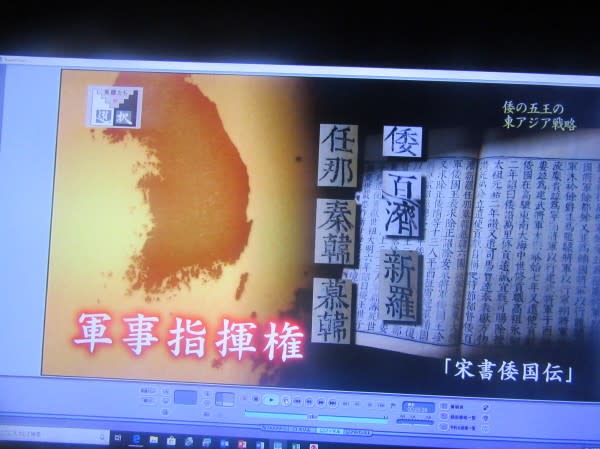

上の写真は438年、倭王讃没し、弟珍立つ。この年、宋に朝貢し、

自ら「使持節都督倭・百済・新羅・任那・秦韓・慕韓六国諸軍事安東大将軍倭国王」

と称し、正式の任命を求めるが拒否され、4月に安東将軍・倭国王となる。

「宋書夷蛮倭国伝」

参考として『古事記』に記述の天皇の没年干支 を以下に記した。

西暦 干支 代 名前

394年 甲午 十五代 応神

427年 丁卯 十六代 仁徳

432年 壬申 十七代 履中

437年 丁丑 十八代 反正

454年 甲午 十九代 允恭

489年 己巳 二十一代 雄略

527年 丁未 二十六代 継体

珍は反正(はんぜい)天皇である可能性が高いが古事記の没年からは整合性がない。

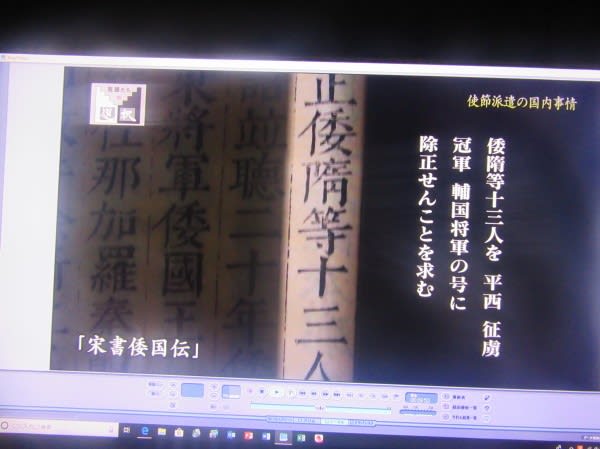

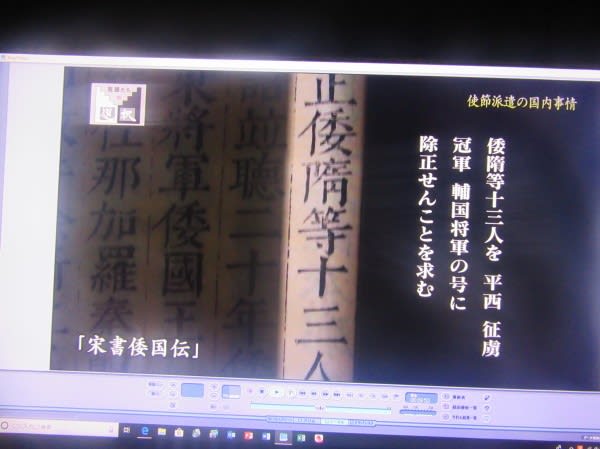

珍はまた438年に倭隋ら13人を平西・征虜・冠軍・輔国将軍にされんことを求め、許される。

「宋書夷蛮倭国伝」

倭国には倭王に拮抗する豪族が多数おり彼等に対し、中国の官職上、倭王が一番

上位であることを示し統治しようと考えたと推察されます。

5世紀末に、ヤマト政権は氏姓制度という支配体制を築いていく前駆過程とも言える。

上の写真は武=雄略天皇を中心とする系図です。

出典:歴史群像シリーズ特別編集 古代天皇列伝 学研(2010)Page67

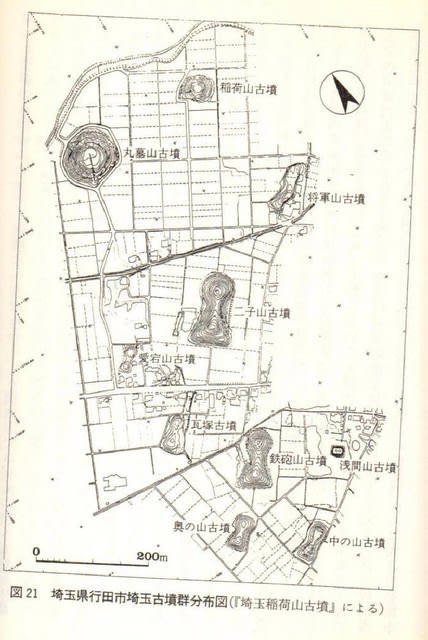

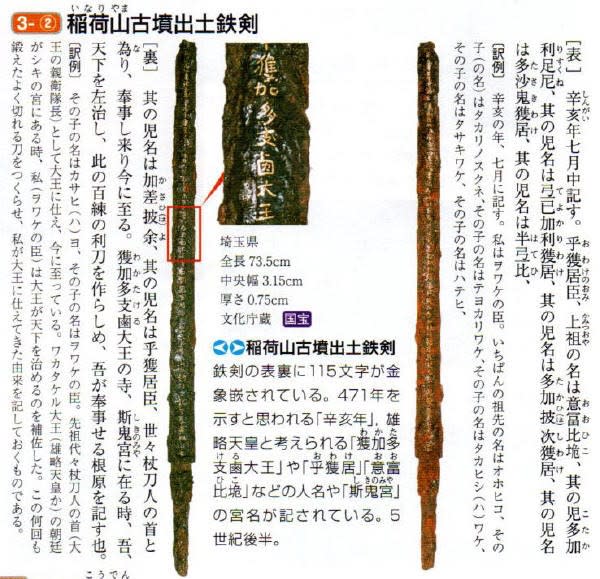

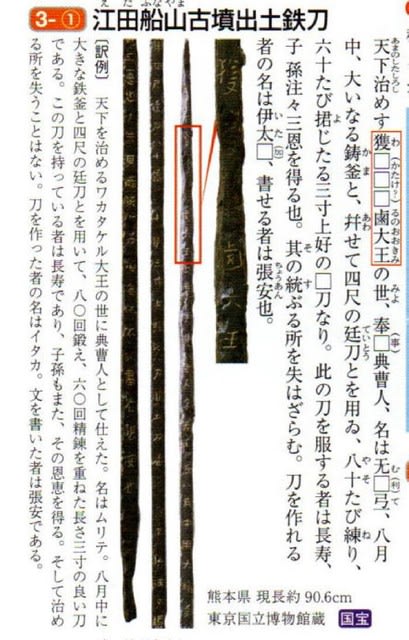

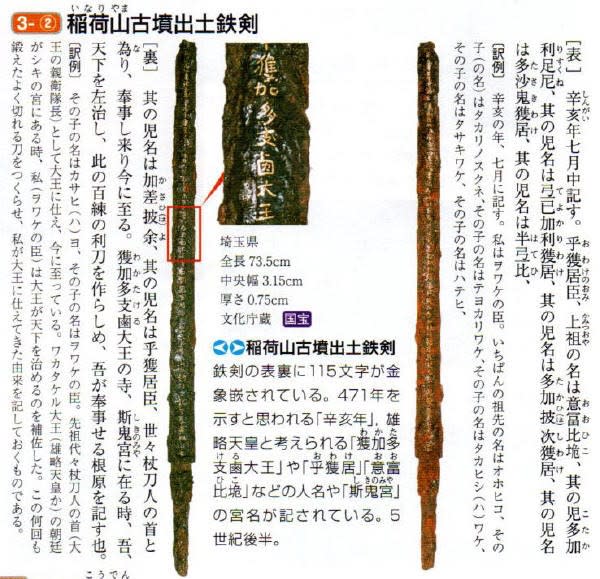

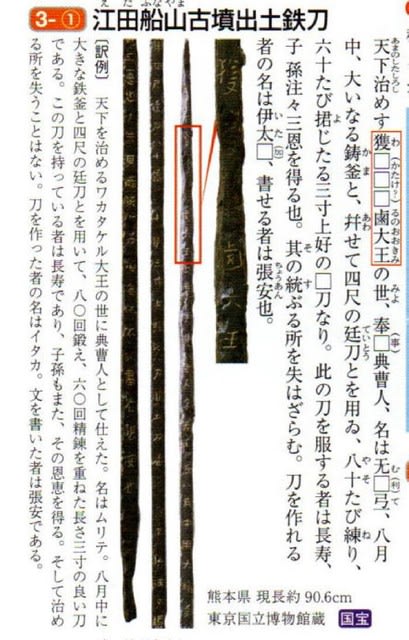

ワカタケル大王=雄略天皇

5世紀後半には大王という言葉が使用され大王の権力が東国から九州まで及んで

いたことが埼玉古墳群の稲荷山古墳出土の鉄剣や熊本の江田船山古墳から出土の

鉄刀から伺える。

上の写真は埼玉古墳群の稲荷山古墳

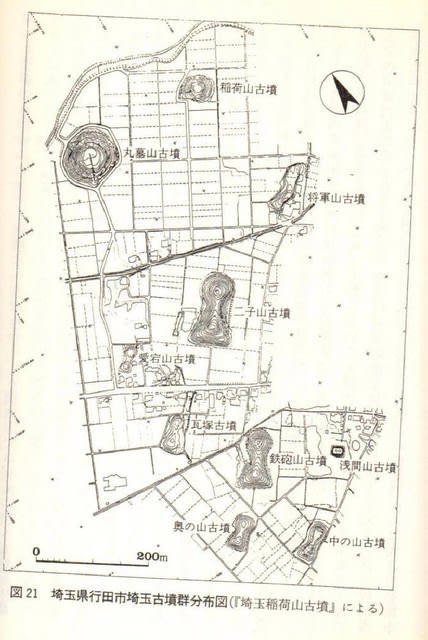

上の写真は埼玉県行田市の埼玉古墳群の全体の地図

出典:白石太一郎著 古墳の語る古代史 岩波書店(2000) Page167

上の写真は稲荷山古墳出土の鉄剣に記載の115字の文字と解釈

出典:詳説 日本史図録 山川出版(2008) Page29

上の写真は熊本の江田船山古墳

上の写真は江田船山古墳出土の鉄刀の銘文と解釈

出典:詳説 日本史図録 山川出版(2008) Page29

最近(2018-8-24)、録画にて再度視聴しましたので、倭の五王と5世紀の日本と

中国、朝鮮半島情勢をテーマとして記事を書いていきます。

以降の写真で特記のないものは上記の番組で紹介されたものです。

まず番組の内容概略を書いておきます。

巨大古墳からは大量の鉄の武器が見つかっている。「倭の五王」は鉄で勢力拡大した

鉄の王朝だった。ところが鉄は朝鮮半島南部でしか採れない。

おりしも半島では北の高句麗が南進、南の国々を圧迫していた。高句麗が半島南部まで

進出すれば戦略物資の鉄の入手が難しくなる。

倭王・武は中国の王朝に上奏文を送り、高句麗を攻めるための官職授与を求めていた。

緊迫する半島情勢と戦略物資を巡るせめぎあいに巨大古墳建造の背景を探る。

次にテーマを細分して記述していきます。

巨大古墳の分布変遷

上の写真は巨大古墳の分布変遷図 地図は当時の地形を反映しています。

出典:歴史人 別冊 合本古代史の謎 KKベストセラーズ(2014)Page96

第10代崇神天皇陵と比定されている行燈山古墳や12代景行天皇陵に治定されている

渋谷向山古墳などがある柳本古墳群や西殿塚古墳などがある大和古墳群は初期ヤマト政権

の王墓と考えられています。

上の写真は行燈山古墳 撮影:2015-11-5

4世紀中盤から後半にかけては第13代成務天皇陵とされる佐紀石塚山古墳や第14代仲哀天皇の

皇后の神功皇后陵とされる五社神古墳などがある佐紀古墳群へと中心部が移り、5世紀には

大阪平野の百舌鳥古墳群や古市古墳群へと移動していったと考えられています。

上の2枚の写真は佐紀石塚山古墳(成務天皇陵)

別名:狭木之寺間陵(さきのてらまのみささぎ) 撮影:2017-12-28

上の写真は五社神古墳(神功皇后陵)

百舌鳥古墳群には第16代仁徳天皇陵とされる大仙陵古墳、第17代履中天皇陵とされる

陵山古墳(上石津ミサンザイ古墳)や第18代反正天皇の空墓では?とされる土師ニサンザイ古墳

などが分布しています。

上の2枚の写真は仁徳天皇陵の説明パネル(堺市役所 展望室)

撮影:2008-9-10

上の写真は百舌鳥古墳群の主な古墳と5世紀の海岸線

上の写真は船で渡来した人達が海より観た古墳の姿(CG)

古市古墳群には誉田御廟山古墳(伝第15代応神天皇陵)、第15代応神天皇皇后の仲姫命の

陵に治定の仲津山古墳、第14代仲哀天皇の陵に治定されている岡ミサンザイ古墳、

第21代雄略天皇の陵の候補とされる島泉平塚古墳=丹比高鷲原陵(円墳)などがあります。

上の写真は古市古墳群の立地 奈良に通ずる大和川沿いにあり古代の幹線道路(大津道、

丹比道)にも通じていた。

上の写真は誉田御廟山古墳(伝第15代応神天皇陵)

上の写真は上述番組で紹介の島原平塚古墳

上の写真は築造年代と大きさを入れた近畿地方の前方後円墳

出典:歴史人 別冊 合本古代史の謎 KKベストセラーズ(2014)Page97

5世紀の関連年表

上の写真は上述番組で示されて年表

宋に朝貢し、称号を与えられた倭の五王に関する記事がメイン

上の表は倭の五王に関する年表

出典:歴史人 別冊 合本古代史の謎 KKベストセラーズ(2014)Page98

倭の五王と天皇

上の写真は上述番組で示されたもので倭の五王と天皇の対応表である。

最初の二人、讃と珍は事実であるか疑わしい推測なのだが、済・興・武の三人に関しては

現在、確実視されている。

『日本書紀』などの天皇系譜からは「讃」→第17代履中天皇、「珍」→第18代反正天皇、

「済」→第19代允恭天皇、「興」→第20代安康天皇、「武」→第21代雄略天皇

注)現在の平成天皇は第125代

上の写真は日本書紀の記述をもとに系図で表したもの

出典:歴史人 別冊 合本古代史の謎 KKベストセラーズ(2014)Page98

「讃」が仁徳天皇で「珍」を反正天皇とする説や、「讃」は応神天皇で「珍」を仁徳天皇と

する説などがある。

ヤマト政権は鉄の軍備を重視

5世紀の百舌鳥古墳群、古市古墳群では鉄の軍備を重視しており古墳から鉄製の武器や

甲冑が多数出土しています。

番組では古市古墳群の野中古墳から1964年(昭和39年)に出土の様子と大阪府立近つ飛鳥

博物館での武具の展示が紹介されていました。

上の写真は鋲止の鎧

上の写真は大阪府立近つ飛鳥博物館の武具の展示

近つ飛鳥博物館には筆者も2014-12-2に訪問しており写真を撮っていますので添付します。

(下の5枚の写真 撮影:2014-12-2)

5世紀当時の日本では鉄資源が無く朝鮮半島の弁辰(べんしん)から鉄鋌(てつてい)として輸入

しており、これを加工して武具を制作していた。(下の2枚の写真)

百済から倭国に献上の七支刀

七支刀は『日本書紀』の神功皇后摂政52年に百済から献上されたとみえる

「七枝刀(ななつさやのたち)」にあたると考えられています

上の写真は石上神宮に伝わる国宝の「七支刀」

上の写真は石上神宮七支刀銘文と解説

泰和4年(369)に製作 百済の肖古(しょうこ)王の世子(せし)が倭国に軍事援助

を求めるために贈与したもの。

出典:詳説 日本史図録 山川出版(2008) Page28

高句麗に完敗した倭国

上の写真は中国吉林省集安市に現存する好太王碑(広開土王の碑)。4面に1802字が刻まれています。

高句麗の長寿王が父・好太王を顕彰するために414年に建立したものである。

4世紀末から5世紀初の朝鮮半島の歴史を知る上で貴重な史料である。

以下好太王碑の碑文の一部を紹介。

399年、百済は先年の誓いを破って倭と和通した。

400年、5万の大軍を派遣して新羅を救援した。新羅王都にいた多くの倭軍が退却したので、

これを追った。

404年、倭が帯方地方(現在の黄海道地方)に侵入してきたので、これを討って

大いに敗った。切り殺した倭国兵は数知れない。

番組では好太王が率いる好太王の兵は騎兵で盾を持ち馬は馬冑(ばちゅう)で戦闘

する近代的な装備に対して前近代的な倭国の兵は完敗であったと解説されていました。

この敗退でヤマト政権が鉄製品を利用した兵器や防備具の開発に目覚めるキッカケに

なったと思われます。

騎兵の様子を描いた壁画(下の写真)が徳興里古墳で見ることがとの解説もあった。

碑文には倭が辛卯年(391年)に朝鮮半島に出兵との記述もあります。

上の写真は5世紀における同盟や敵対関係を纏めたものである。

倭国の宋への朝貢

5世紀の関連年表の項で記述されているように倭の五王の時代(讃、珍、済、興、武)

には中国の南朝である宋に対して朝貢し宋より「安東将軍・倭国王」や「安東大将軍・倭国大王」

の称号を叙授しています。

武=雄略天皇の時代には大王家(天皇家)の優位が確立され、冊封体制から抜け出した

約100年後の700年の遣隋使の派遣まで中国王朝との外交関係は断絶となります。

宋書夷蛮倭国伝をそのまま読むのサイトに原文が掲載されており年表のさらに

詳細な情報を確認できます。

上の写真は倭国の讃が425年、遠路はるばる司馬曹達を遣わし、

宋の文帝に貢物を献じた。「宋書 夷蛮倭国伝」

上の写真は438年、倭王讃没し、弟珍立つ。この年、宋に朝貢し、

自ら「使持節都督倭・百済・新羅・任那・秦韓・慕韓六国諸軍事安東大将軍倭国王」

と称し、正式の任命を求めるが拒否され、4月に安東将軍・倭国王となる。

「宋書夷蛮倭国伝」

参考として『古事記』に記述の天皇の没年干支 を以下に記した。

西暦 干支 代 名前

394年 甲午 十五代 応神

427年 丁卯 十六代 仁徳

432年 壬申 十七代 履中

437年 丁丑 十八代 反正

454年 甲午 十九代 允恭

489年 己巳 二十一代 雄略

527年 丁未 二十六代 継体

珍は反正(はんぜい)天皇である可能性が高いが古事記の没年からは整合性がない。

珍はまた438年に倭隋ら13人を平西・征虜・冠軍・輔国将軍にされんことを求め、許される。

「宋書夷蛮倭国伝」

倭国には倭王に拮抗する豪族が多数おり彼等に対し、中国の官職上、倭王が一番

上位であることを示し統治しようと考えたと推察されます。

5世紀末に、ヤマト政権は氏姓制度という支配体制を築いていく前駆過程とも言える。

上の写真は武=雄略天皇を中心とする系図です。

出典:歴史群像シリーズ特別編集 古代天皇列伝 学研(2010)Page67

ワカタケル大王=雄略天皇

5世紀後半には大王という言葉が使用され大王の権力が東国から九州まで及んで

いたことが埼玉古墳群の稲荷山古墳出土の鉄剣や熊本の江田船山古墳から出土の

鉄刀から伺える。

上の写真は埼玉古墳群の稲荷山古墳

上の写真は埼玉県行田市の埼玉古墳群の全体の地図

出典:白石太一郎著 古墳の語る古代史 岩波書店(2000) Page167

上の写真は稲荷山古墳出土の鉄剣に記載の115字の文字と解釈

出典:詳説 日本史図録 山川出版(2008) Page29

上の写真は熊本の江田船山古墳

上の写真は江田船山古墳出土の鉄刀の銘文と解釈

出典:詳説 日本史図録 山川出版(2008) Page29