吉祥山・多聞寺は貞観年間(859-877)の初期に清和天皇の勅願により空海の弟子の

慈覚大師=圓仁が貞観5年(863)に開創された古刹です。

多聞寺の基本情報

住所:神戸市垂水区多聞台2丁目2-75 TEL:078-782-4445

山号:吉祥山(きちじょうさん) 宗派:天台宗 御本尊:毘沙門天

霊場:神戸十三仏霊場第10番札所(阿弥陀如来)

札所:明石西国三十三所観音霊場 第二十九番札所(聖観世音菩薩)

中興:永観元年(983)に天災で焼失したため花山天皇の勅定により明観上人が再興

多聞寺は空海の弟子・慈覚大師が開基した古刹で開基年は平安時代のはじめ

貞観5年(863)と伝えられています。

寺の説明書きでは貞観2年(860)に開創と書かれています。

平安時代末期から鎌倉時代初期にかけては源義経や源頼朝の帰依を得た。

本堂は正徳2年(1712)の再建と伝えられています。

最盛期には本堂、坊頭が23坊もあったそうです。

所在地のGoo地図を添付

多聞寺は旧明石郡の明石八寺(明石八山寺)の1つでもあります。

明石八山寺のリストは以下のとおりです。

天台宗(太山寺、如意寺、多聞寺、日輪寺)

真言宗(転法輪寺、明王寺、近江寺、性海寺)

また朱印高についても列挙しておきます。

1.太山寺 35石 三身山

2.如意寺 43石 比金山

3.多聞寺 27石 吉祥山

4.日輪寺 28石 普光山

5.転法輪寺 26石 龍華山

6.明王寺 13石 龍華山

7.近江寺 24石 近江山

8.性海寺 31石 高知山

多門寺は朱印地としての27石の他に明石藩主より禄米として100石を拝領

多聞寺の主な年間行事

1月1日 修正会

1月5日 修正会結願法要 鬼追式

2月 節分

3月 彼岸会

5月 観華会

8月16日 盂蘭盆

9月 彼岸会

12月大晦日 除夜の鐘

毎月3日 本尊縁日 護摩供

随時 止観(天台座禅) 実習道場

多聞寺の追儺式(鬼追式)

古くに中国から伝わった、年の終わりに方相氏が悪鬼を駆逐する追儺行事が、

やがて寺院の年頭の行事である、天下泰平・五穀豊穣・招福攘災を祈る修正会に

附属する行事、追儺で踊るようになったものです。

現在は正月から小正月、節分にかけて、真言宗・天台宗を中心とする寺院で踊られます。

慶雲3年(706)文武天皇の時に流行した疫病を追い払おうと、宮中で大晦日に

鬼払いの儀式として行われたのが始まりとされています。

東大寺での修正会は天平勝宝4年(752)から行われている。

修正会は平安時代中期以降は諸大寺で一般的におこなわれるようになった。

創建が863年である多聞寺の追儺式がいつ頃から始まったのかは不明では

あるが恐らく1000年前後からの伝統があり約1,000年の歴史がある

上述の明石八山寺のうち2.如意寺と4.日輪寺では途中で断絶したがその他の寺では

現在も追儺式(鬼追式)が継承・実施されています。

前置きが長くなりました。これより2022年5月13日に訪問し心字池の杜若(かきつばた)

の写真や境内の写真を撮ってきましたので紹介します。

また、多聞寺の貴重な文化財である仏像についても写真紹介します。

杜若(カキツバタ)

5月13日の杜若は時間が経過してしまって旬ではないですが写真紹介します。

かきつばたはあやめ科の植物で花の中央部に白の斑紋があるのが特徴です。

かきつばたの名前の由来は在原業平の歌「から衣 きつつなれにし つましあれば

はるばる来ぬる たびをしぞ思ふ」

によるものだそうです。

上の4枚の写真は色々な角度から撮った杜若です。

当日は雨が降っていたので杜若も幾分元気を取り戻していました。

以前の訪問記にリンクしておきます。

神戸市垂水区 多聞寺の杜若(かきつばた) on 2016-5-2 - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

多聞寺の杜若(かきつばた)と観華会の聲明懺法 (しょうみょうせんぼう)呂曲 on 2015-5-10 - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

神戸市垂水区 多聞寺の杜若(かきつばた)今が見ごろ - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

2014年5月7日

多聞寺とかきつばた on 2010-5-16 : 散策とグルメの記録 (exblog.jp)

多聞寺のかきつばた : 散策とグルメの記録 (exblog.jp) 2008年5月15日

境内の写真

本堂(毘沙門堂)

上の写真は多聞寺本堂の全景

上の写真は山門(仁王門)から観た本堂の遠景

御本尊の毘沙門天と脇侍の月光、日光菩薩が安置? 確認できなかった。

正徳2年(1712)に本堂が再建されています。昭和37年(1962)に解体修理。

屋根の葺き替えは令和2年(2020)

本堂前の大香炉は大正7年(1918)神戸真生講より奉納されたものです。

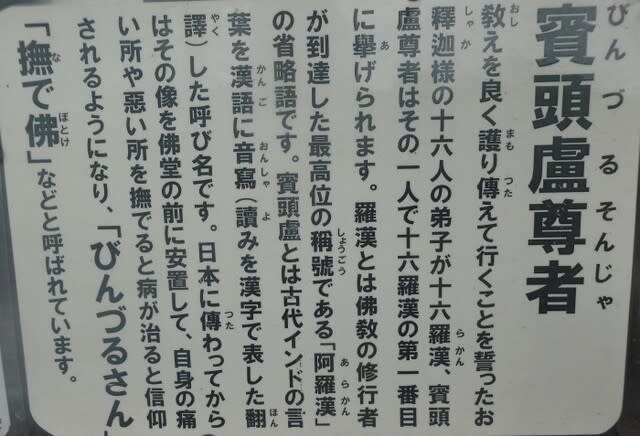

上の2枚の写真は本堂の正面縁廊下に安置の賓頭盧尊者(びんづるそんしゃ)と説明板

本堂では観華会の聲明懺法 (しょうみょうせんぼう)呂曲のイベントが行われていた

こともありました。

多聞寺の聲明懺法 (しょうみょうせんぼう)呂曲 on 2015-5-10

上の動画は「聲明懺法」呂曲の法要の様子です。

天台宗では「朝法華、夕例時」といわれるが如く、

『阿弥陀経』と『法華経』の読誦は最も基本的な勤行である。さらに『法華経』

「安楽行品(あんらくぎょうぼん)」を中心に編まれた遵式を、

『法華懺法(ほっけせんぼう)』と呼ばれている。この法華懺法に旋律をつけたものを

聲明懺法 (しょうみょうせんぼう)現代語では声明懺法と呼ぶ。

声明懺法は律様と呂様(ろよう)の2種類がありこれらに声明例時という『阿弥陀経』

読誦の作法を加えた一連の法儀は、『御懺法講』という宮中で勤められていた法会に

用いられていたのである。例年、5月30日に京都大原三千院で行われる

『御懺法講』が有名である。

また、本堂の前では追儺式(鬼追式)が行われます。

多聞寺の追儺式 on 2014-1-5 その2

多聞寺の追儺式 on 2014-1-5 その4

多聞寺の追儺式 on 2014-1-5 その5

追儺式は古くに中国から伝わった、年の終わりに方相氏が悪鬼を駆逐する追儺行事が、

やがて寺院の年頭の行事である、天下泰平・五穀豊穣・招福攘災を祈る修正会に

附属する行事、追儺で踊るようになったものです。

現在は正月から小正月、節分にかけて、真言宗・天台宗を中心とする寺院で踊られます。

慶雲3年(706)文武天皇の時に流行した疫病を追い払おうと、宮中で大晦日に

鬼払いの儀式として行われたのが始まりとされています。

神戸市垂水区 多聞寺の追儺式 on 2014-1-5 : 散策とグルメの記録 (exblog.jp)

山門(仁王門)

上の写真は山門(仁王門)の全景

初代の仁王門は応永20年(1413)の建立 正保4年(1647)再興 願主は実相坊永憲法印

天明4年(1784)再興 願主は実相坊即圓法印 この当時仁王門は多聞村の入り口にあったが

荒廃のため昭和12年(1937)境内に移し再建する。傷みがひどい状態であったのを昭和22年

3月より住職を勤められた斎川観弘師の注力で昭和62年(1987)比叡山開創1200年事業の一つ

として約1億3千万円で再建されました。

仁王門は延暦寺の東塔を担当した京都の宮大工、木沢工務店が再建した。

上の2枚の写真は仁王像 仁王像は延暦寺大仏師、西村公朝東京芸大教授の右腕となっている

佐川定慶氏が1年半がかりで修復されました。

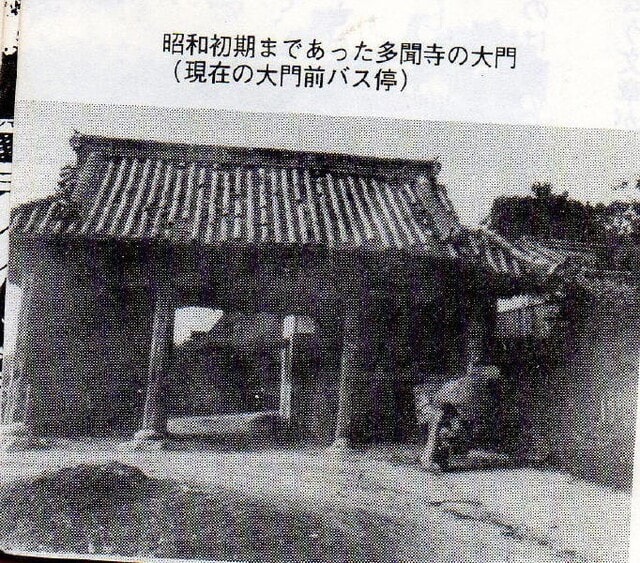

上の写真は川口陽之氏著作の「垂水郷土史」(1991)Page81に掲載の

昭和初期まであった多聞寺大門です。

多聞会館の前にあります。かっての多聞の村の中心地であった場所です。

明治時代以降の話であるがこの地に物見櫓があったこと。救急車替わりに使用された

人力車が置かれていたそうである。

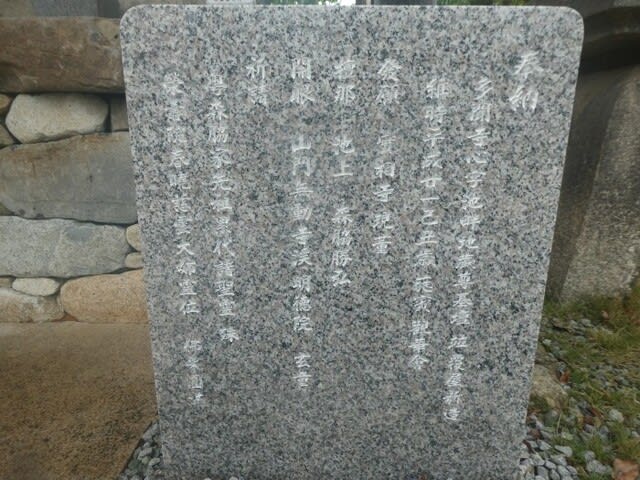

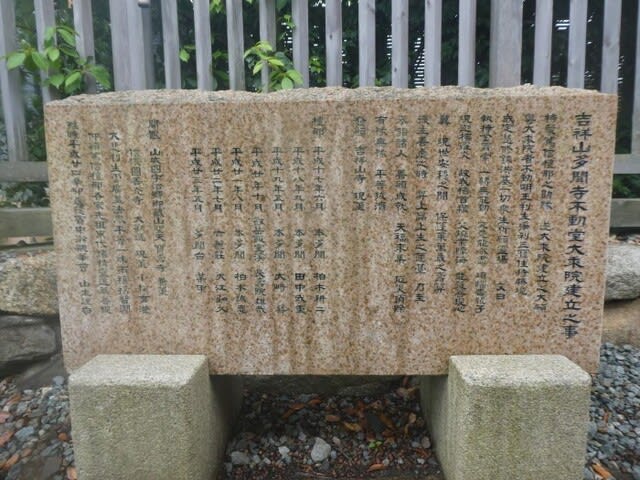

上の写真は石碑多聞寺の二天門(総門)がこの地に応永20年(1413)から昭和12年

(1937)に存在していたこと、仁王像が応永10年(1403)に建立されたことが判ります。

また天明4年(1784)に再興されたことも判ります。

阿弥陀堂

上の写真は阿弥陀堂の建物外観 阿弥陀堂の再建は延宝7年(1679)

昭和37年(1962)に鉄筋コンクリート 入母屋造りの現在の建物に建て替え

屋根の葺き替えは令和2年(2020)

鐘楼

上の写真は本堂から撮った鐘楼

寺務所(本坊)

上の写真は寺務所の遠景 昭和44年(1969)に新築落成

旧政所薬師院跡地に塔頭実相寺を多聞寺本坊として建立。

手水舎

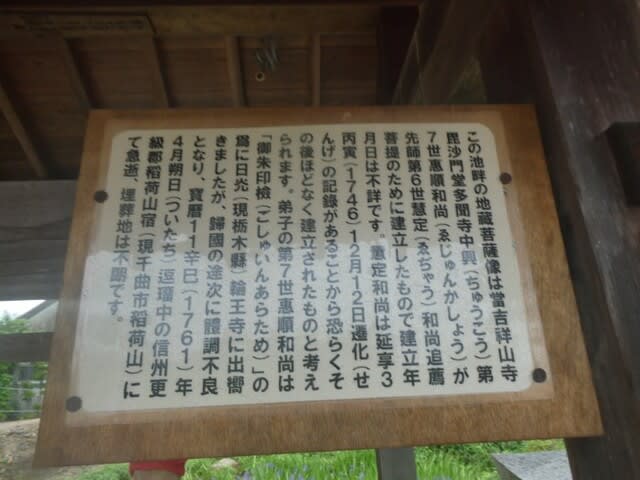

地蔵菩薩

上の2枚の写真は地蔵菩薩と現地説明板

上の写真は地蔵尊の覆い屋を含めた全景

上の写真は地蔵尊の覆い屋の奉納情報

不動堂大乗院

上の写真は不動堂大乗院の堂宇

上の写真は不動堂建立の現地説明板 平成23年(2011)頃?の建立か

文珠堂

上の写真は文珠堂 不動堂と同じ時期に建立

大黒天

上の写真は事務所の傍にある大黒天の祠

弁財天

上の写真は心字池の中にある弁財天の祠

穴太衆と穴太積

上の写真は穴太積の石垣

上の写真は穴太積と穴太衆の説明板

十三重塔

宝篋印塔

上の写真は宝篋印塔

基礎に享保三年(1718)十二月二日建立の銘があります

佛足石

伝教大師(最澄)幼形像

仏像の写真

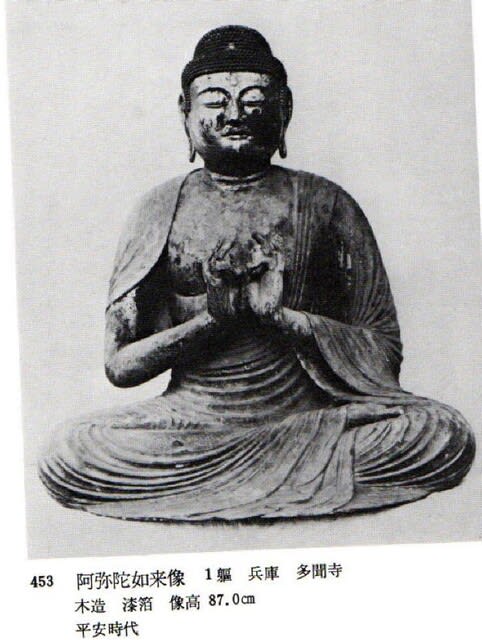

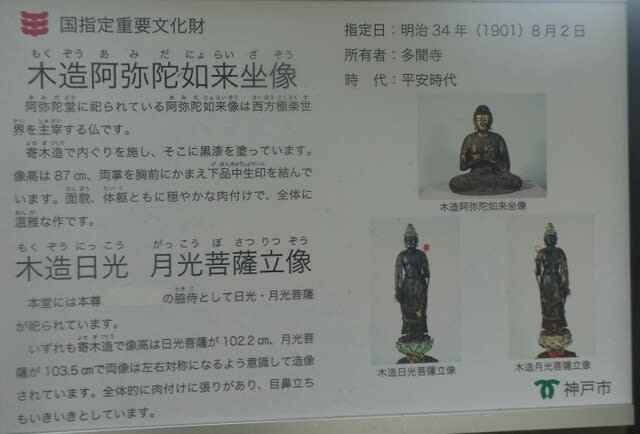

上の写真は重要文化財に指定されている阿弥陀如来坐像。

出典:毎日新聞発行、文化庁監修の重要文化財Ⅰ Page97

木造 漆箔で 像の高さは87cmです。

重要文化財指定年月日は明治34年(1901)8月2日

平安時代(794-1191)の後期の作と推定されています。

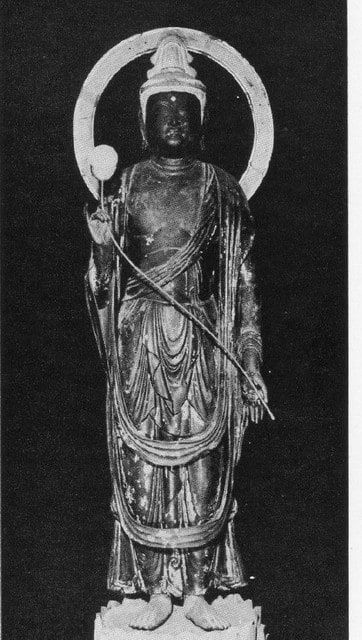

多聞寺の仏像で阿弥陀如来とともに国の重要文化財に指定されている

日光・月光菩薩立像の写真を紹介します

出典:毎日新聞発行、文化庁監修の重要文化財Ⅲ Page71

木造日光月光菩薩立像

上の写真は日光菩薩立像。明治34年(1901)8月2日重文指定。像高 102.7cm

木造 漆箔 平安時代の作品

出典:毎日新聞発行(1972)、文化庁監修の重要文化財Ⅲ彫刻 Page71

上の写真は月光菩薩立像。明治34年8月2日(1901)重文指定。像高 103.3cm

木造 漆箔 平安時代の作品

出典:毎日新聞発行(1972)、文化庁監修の重要文化財Ⅲ彫刻 Page71

上の写真は鐘楼の壁に掲示の国の重要文化財に指定されている仏像の解説

最後に境内のシャクナゲの花(山門付近)を添付して筆を置きます。