2023年度前期のNHK連続テレビ小説が高知県佐川町出身の植物学者、牧野富太郎博士を

モデルにした「らんまん」に決まっています。

脚本は長田育恵さん、 主演は神木隆之介さんに決まっています。

朝ドラに関係の詳細はNHKの下記サイトを参照してください。

《2023年度 前期》連続テレビ小説 制作決定!作・長田育恵 / 主演・神木隆之介 連続テレビ小説 らんまん |NHK_PR|NHKオンライン

その関係で先日、神戸市須磨区の名谷図書館から2冊の本を借りましたので紹介します。

また、牧野富太郎博士の研究所が大正7年から昭和16年まで神戸の会下山公園の近くにあった。

この植物研究所は南蛮美術収集家として著名な池長孟が牧野富太郎のために提供したものである。

そういう訳で神戸とも所縁の深い人物である。

前置きが長くなりました。早速、本の紹介に移っていきます。

1冊目の本は絵本で牧野富太郎ものがたり「草木とみた夢」(2019)

作者は谷本雄治さん(文)、大野八生さん(絵)

本の表紙の写真を添付しました。(上の写真)

この本は平易で一気に読み進むことができました。

牧野富太郎博士の一生を把握するのにお奨めの本です。

表紙にも牧野富太郎博士ゆかりの植物が描かれています。左上からワカキノサクラ、

ココグラノキ、山桃、モミジカラスウリ、モクレイシ、フタリシズカ、ホテイラン、

シハイスミレ、ウメバチソウ、スエコザサ、シラヤマギク、ヒメノボタン

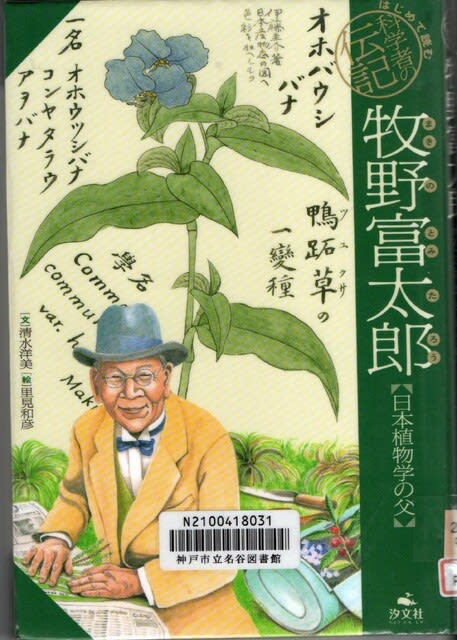

上の写真は2冊目の本で牧野富太郎【植物学の父】(2020)の表紙

文は清水洋美さん、絵は里見和彦さん

この表紙には伊藤圭介著「日本産物志」のオウボウシバナを牧野博士が写したもの

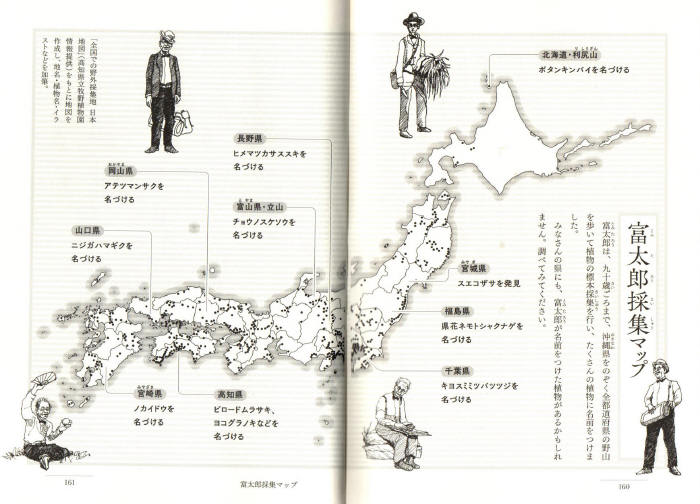

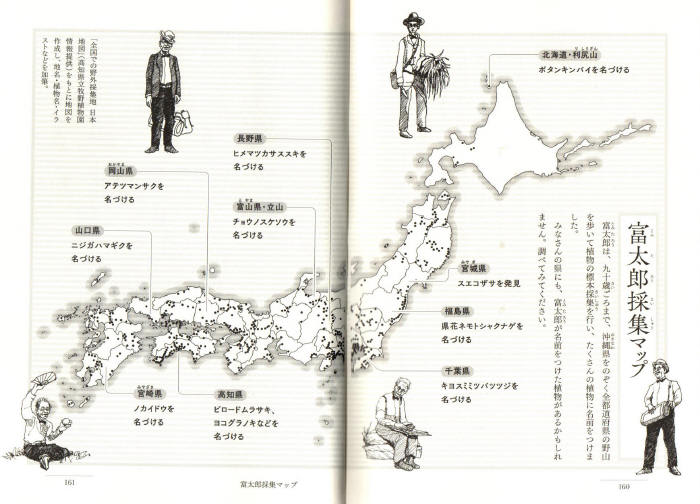

上の写真は上述2冊目の本のPage160~161からの引用で牧野富太郎が90歳頃まで沖縄を除く

全国各地の野山を歩き植物標本をつくりました。

牧野富太郎が命名した植物の一部を日本地図の上に記したものです。

上の写真は口絵の牧野富太郎氏、植物採集している時は笑みが満々です。

神戸市兵庫区の会下山の牧野富太郎博士の植物研究所跡については

過去にブログを作成していますのでリンクしておきます。

最後に上記2つの本などから牧野富太郎博士の年譜を纏めて筆を置きます。

文久2年(1862)4月24日、土佐国佐川村(現、高知県高岡郡佐川町)の裕福な商家に生まれた。幼名は成太郎。幼い頃、両親をなくし祖母に育てられた。

幼少のころから植物に興味を示していた。

明治5年(1872)10歳、寺小屋で習字を学ぶ

明治6年(1873)11歳、明教館(めいこうかん)で西洋の学問に触れる

明治7年(1874)12歳、佐川小学校に入学

明治9年(1876)14歳、佐川小学校を自主退学

地元の学校の教師などから英語を学び、植物の採集、写生、観察など研究を続けながら、気ままな生活を送っていた。

欧米の植物学も勉強し、当時の著名な学者の知己も得るようになる。

明治12年(1879)17歳、高知市に出て五松学舎に学ぶ。コレラを罹患し帰郷

明治13年(1880)18歳、永沼小一郎(地元の旧制中学教師)と知り合う

明治14年(1881)19歳、第2回内国博覧会の見学のため東京へ。

書籍や顕微鏡が欲しくなるなど研究心が固まったのも東京行きの理由である。

田中芳男などと知り合う

明治17年(1884)22歳、2回目の上京。東京大学植物学教室に出入りする。

明治20年(1887)25歳、「植物学雑誌」の創刊に関わる。祖母の浪子が病死

明治21年(1888)26歳、壽衛(すえ)と暮らし始める。

「日本植物志図篇」刊行開始。今で言う植物図鑑のはしりである。

明治22年(1889)27歳、日本で初めて新種「ヤマトグサ」に学名をつける。

『植物学雑誌』に発表

明治23年(1890)28歳、水草のムジナモ発見。谷田部教授に教室への出入りを禁止される

自ら正式な学術論文で世界に報告したことで、世界的に名を知られるようになる。

明治24年(1891)29歳、実家の整理のために佐川へ帰る

牧野は東京と郷里を往復しながら研究者の地位を確立していくが、同時に家産も傾いて行った。

明治26年(1893)31歳、長女・園子が急死

帝国大学理科大学の助手となったが、その時には生家は完全に没落していた。

その後も各地で採集しながら植物の研究を続け、多数の標本や著作を残していく。

ただ、学歴の無いことと、大学所蔵文献の使用方法(研究に熱中するあまり、

参照用に借り出したままなかなか返却しないなど)による研究室の人々との軋轢もあり

厚遇はされず、さらに子供が次々に生まれ経済的にも苦しかった。

明治33年(1900)38歳、「大日本植物志」刊行開始

明治42年(1909)47歳、横浜植物会を立ち上げ、観察会など指導する

明治43年(1910)48歳、大学の助手を休職になる。

明治44年(1911)49歳、東京植物同好会を作る

明治45年(1912)50歳、東京帝国大学理科大学講師として復帰(昭和14年(1939)まで勤務)

大正5年(1916)54歳、貧乏で絶体絶命になりそれが新聞記事に掲載。

神戸の南蛮美術の収集家として著名な池長孟(はじめ)が援助を申し出る

津村順天堂(現ツムラ)の協力を得て「植物研究雑誌」を創刊

大正7年(1918)56歳、神戸牧野富太郎植物研究所が完成(昭和16年まで続く)

大正15年(1926)64歳、現在の東京都練馬区東大泉に自宅を建てる

昭和2年(1927)65歳、東京大学から理学博士の学位を授与される。

昭和3年(1928)66歳、妻の壽衛(すえ)が死去。

新種の笹に亡くなった妻の名をとって「スエコザサ」と名付けた。

昭和9年(1934)72歳、「牧野植物学全集」刊行開始

昭和12年(1937)75歳、「牧野植物学全集」によって朝日文化賞を受賞

昭和14年(1939)77歳、東京帝国大学理科大学講師を辞任

昭和15年(1940)78歳、「牧野日本植物図鑑」刊行

昭和16年(1941)79歳、満州へサクラの調査に行く。池長孟より標本が返される。

安達氏より標品館が寄付される

昭和20年(1945)83歳、山梨県北巨摩郡保坂村へ疎開

昭和23年(1948)86歳、天皇陛下へご進講

昭和24年(1949)87歳、病気で危篤となるが、奇跡的に復活する

昭和26年(1951)89歳、第1回文化功労者に選ばれる。

文部省に「牧野富太郎博士標本保存委員会」ができる

昭和29年(1954)92歳、風邪をこじらせ、床に臥せることが多くなる

昭和32年(1957)94歳、家族に見守られて永眠 墓所は谷中霊園