2022年7月16日、BS-TBS 関口宏の一番新しい古代史「仏教で日本を救え!聖武天皇の

大仏建立・材料や調達方法」を視聴した。

この番組で紹介されたパネルなどを利用して大仏建立の歴史をレビューしてみました。

特記していない限り上記の番組によります。

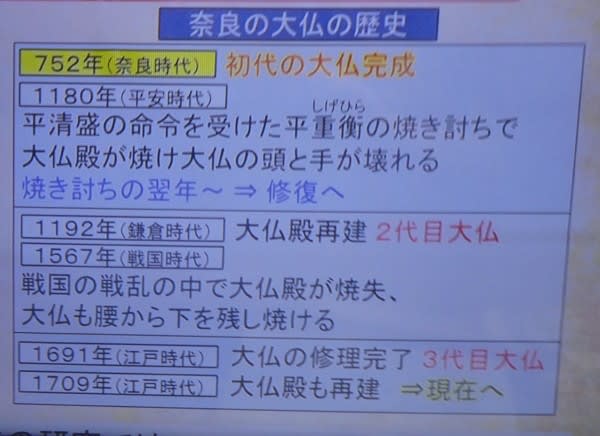

奈良の大仏の歴史

上の写真は東大寺大仏の歴史を年表形式で示したものです。

大仏を収容している大仏殿は1180年平重衡による焼き討ちと1567年の戦国時代の

戦乱により2回焼失しており、その都度大仏の再建と大仏殿も再建されています。

江戸時代の東大寺の再建に尽力した隆光大僧正について下記ブログで書いています。

東大寺の公慶上人を助け再建した功績は大きい。

隆光大僧正の墓石 on 2017-12-28 - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

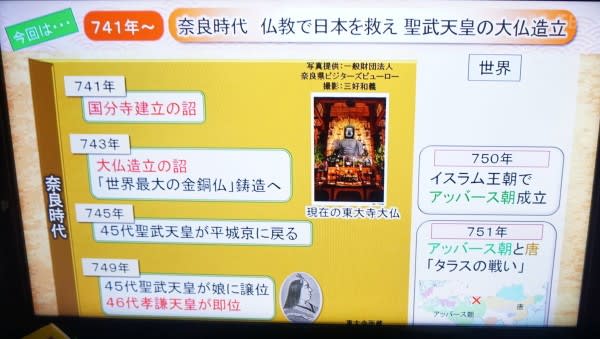

関連年表としては下記事項を挙げておきます。

675年 中国長安の東「竜門奉先寺洞」の廬舎那仏(高さ17mの石仏)則天武后が建立

遣唐使に派遣されていたメンバーが見ていると思われる(参考とした)

740年 河内の智識寺で廬舎那仏に出会う 大仏造立のコンセプト

741年 国分寺建立の詔 金光明寺(東大寺)が総国分寺 20年で全国68の国に建立

743年 聖武天皇より紫香楽宮で大仏造立の詔

745年 大仏建立の起工

聖武天皇が平城京に戻る(大仏造立地が紫香楽宮➡平城京東大寺へ変更)

749年 大仏鋳造が完成 約5,000人の盛大な法要が営まれた

第45代聖武天皇(49歳)が娘の第46代孝謙天皇(32歳)に譲位

(聖武天皇は出家した藤原仲麻呂など藤原氏の復権)

752年 大仏完成 開眼供養

757年 頭部以外の金メッキ作業が完了

771年 大仏光背完成

上の写真は番組で紹介されていた年表

大仏造立の詔(743年)

『続日本紀』

「詔して日く。朕薄徳を以て忝くも大位を承け、志兼済に存し、勤めて人物を撫す。率土の浜すでに仁恕に霑うと雖も、普天の下いまだ法恩に欲さず。誠に三宝の威霊に頼りて乾坤相泰らかに、万代の福業を修して動植咸く栄えんことを欲おす。粤に天平十五年歳は癸未に次る十月十五日を以て、菩薩の大願を発して、盧舎那仏の金銅像一躯を造り奉る。国銅を尽くして像を鎔し、大山を削りて以て堂を構へ、広く法界に及ぼして、朕が知識と為し、遂に同じく利益を蒙りて共に菩提を致さしめん。夫れ天下の富を有つ者は朕なり。天下の勢を有つ者も朕なり。此の富勢を以て此の尊像を造る。事や成り易き心や至り難き。(中略)もし更に人の、一枝の草、一把の土を持ちて像を助け造らんと情願刷る者有らば、恣に聴せ。国郡等の司、此の事に因りて百姓を侵擾し、強いて収□せしむること莫れ。遐迩に布告して朕が意を知らしめよ」

東大寺廬舎那仏を造営することで聖武天皇は仏教による鎮護国家を目指した。

さらに多くの人々をこの事業に参画させることで国の平穏を取り戻そうとした。

現在の大仏と当時の大仏

上の写真は東京大学生産技術研究所池内・大石研究室が CGで作成したもの

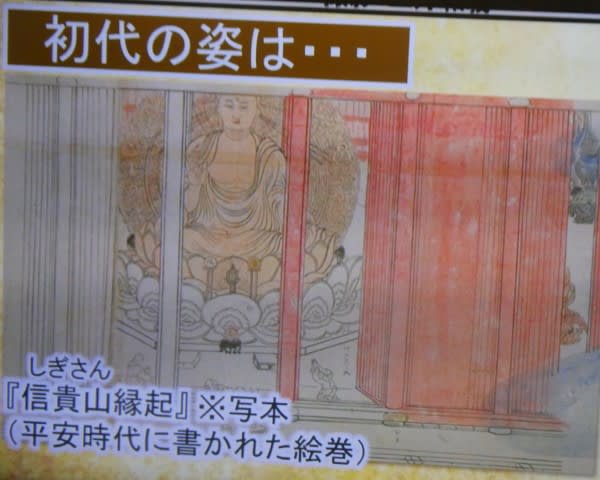

上の写真は信貴山縁起に描かれた初代の大仏

初代の大仏の方が顔が細身であるようです。

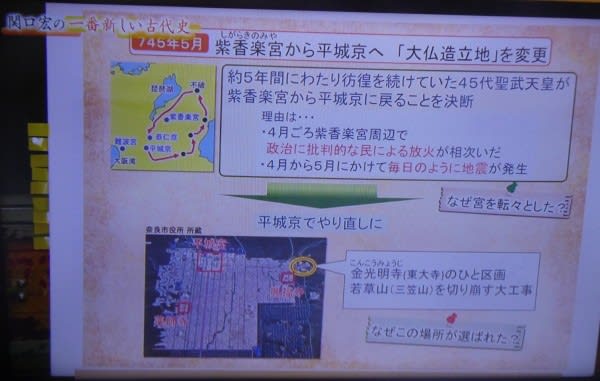

大仏造立地を紫香楽宮➡平城宮に変更した理由

745年5月に聖武天皇は大仏造立地を紫香楽宮➡平城宮に変更しました。

その理由とは

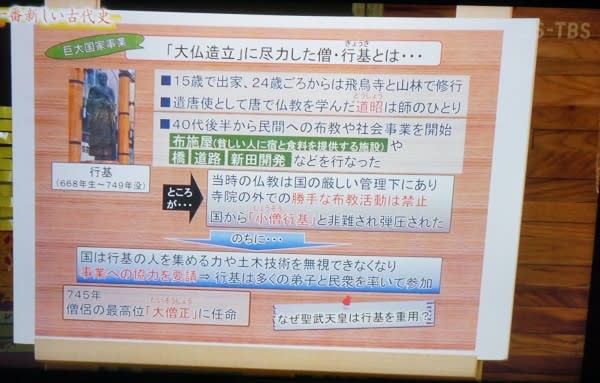

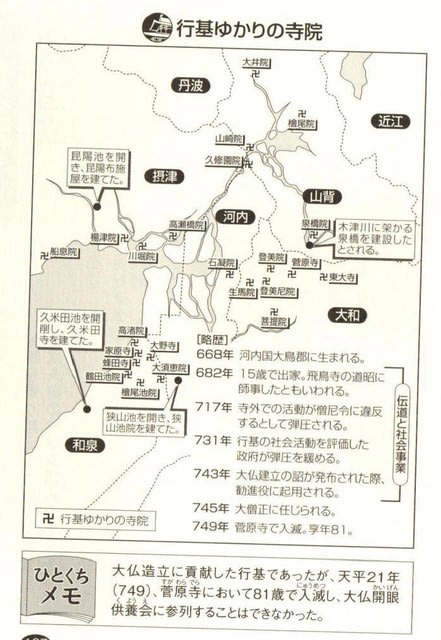

東大寺大仏と行基

行基(668~749)は聖武天皇の天平17年(745)には大僧正にまでなり

奈良東大寺の大仏建立にも寄与した。

行基は多くの弟子と民衆を率いて参加した。

上記パネルの行基像は近鉄奈良駅の地上階に建つ行基像で東大寺大仏殿を見ています。

上の2枚の写真は745年に大僧正となった行基を紹介したものです。

出典:歴史ミステリー倶楽部 地図で読む日本の古代史 三笠書房 知的生きかた文庫

(2013)Page186-187

行基(日本語字幕)

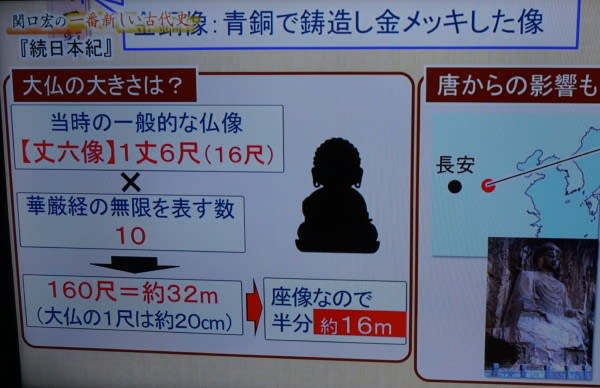

大仏の高さは何故16m

上の写真は大仏の高さ16mと決めた根拠

唐の長安の東「竜門奉先寺洞」の廬舎那仏(石仏)の高さが17mであったのを参考

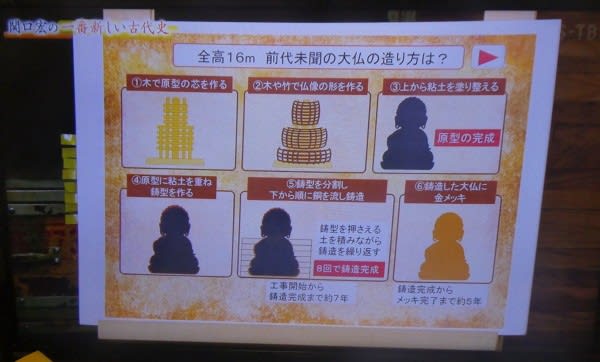

奈良東大寺の初代大仏の造り方

大仏の鋳造は大仏師国中公麻呂を総責任者として進められました。

上の写真は大仏の造り方の工程を説明したパネル

大仏の鋳造は8回に分けて行われ約7年の歳月を要した。

金メッキの工期は約5年、光背に約9年を要した。

下に添付の明日香村が製作したYoutube動画の5分30秒以降に東大寺大仏の造り方を

解説されています。

飛鳥寺と飛鳥大仏 《明日香村》

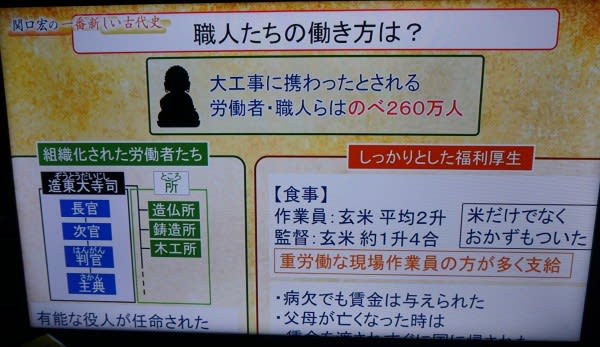

大仏造立に参加した人数は延べ260万人

上の写真は大仏造立に携わった労働者と組織及び福利厚生に関する説明パネル

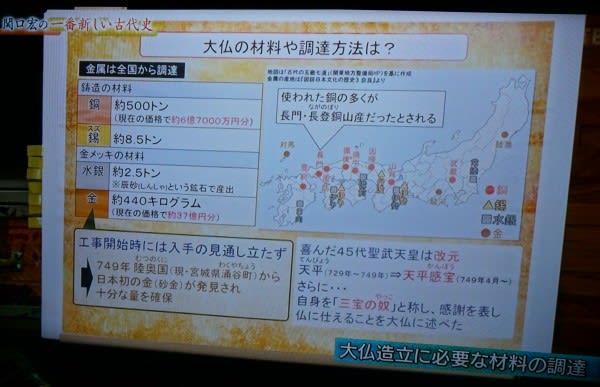

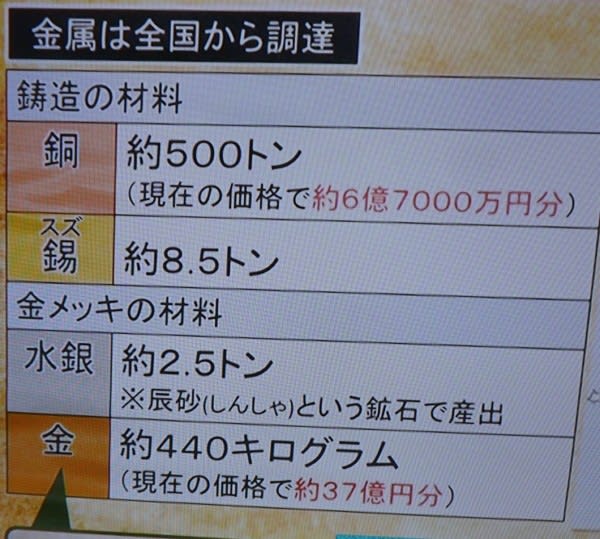

大仏鋳造に使用された材料

上の2枚の写真は大仏の鋳造に必要な材料と産地に関する説明パネル

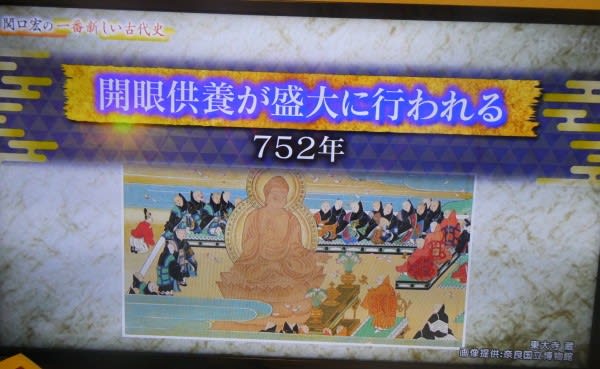

東大寺大仏開眼供養

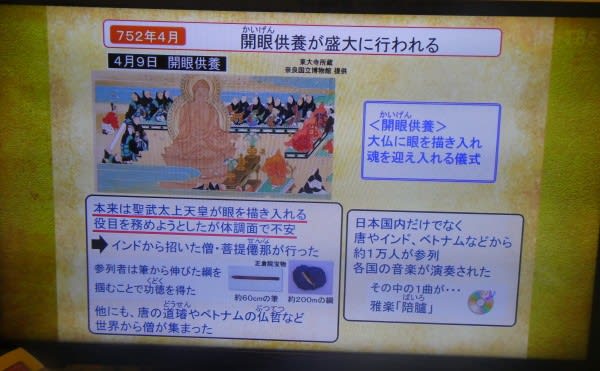

752年4月9日に約1万人の参列を得て大仏開眼供養が行われた。

本来は眼を書き入れる役目を聖武天皇が務める予定だったが体調面で不安があり

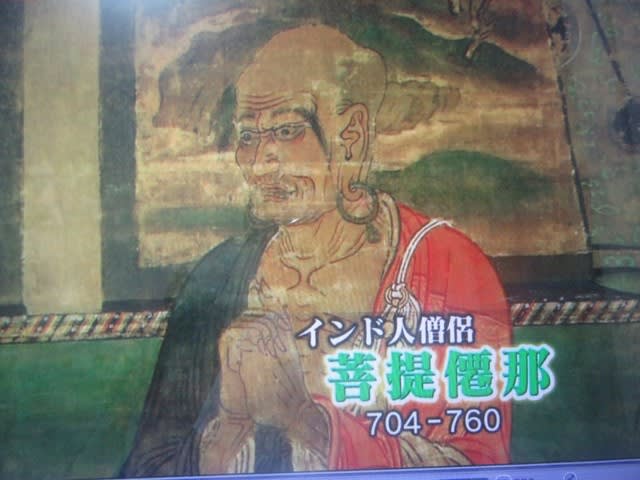

インドから招いた僧「菩提僊那(せんな)」が行った。

菩提僊那は東大寺大仏の開眼供養(752年)の導師を勤めたインドから来た僧です。

上の2枚の写真は東大寺蔵の四聖御影の中から撮った菩提僊那(ぼだいせんな)です。

菩提僊那についてはWikipediaの解説を引用させていただきます。

菩提僊那(ぼだいせんな、サンスクリット語: बोधिसेन、Bodhisena ボーディセーナ、

704年 - 760年3月16日(天平宝字4年2月25日)は、奈良時代の渡来僧。

婆羅門僧正、菩提僧正、菩提仙那とも称される。

中国に滞在中に日本の入唐僧の招請を受けて736年(天平8年)12月13日に来日。

752年(天平勝宝4年)4月9日に東大寺大仏殿の開眼供養法会で婆羅門僧正として

導師をつとめた。弟子の修栄が撰した『南天竺婆羅門僧正碑』および『東大寺要録』中の

「大安寺菩提伝来記」に伝記が残されている。

唐の道璿(どうせん)やベトナムの仏哲(ぶってつ)など世界から僧が集まった

正倉院には開眼供養で使用された約60cmの筆や約200mの綱が残っています。

雅楽の陪臚(ばいろ)も演奏された(Youtube動画)ベトナム起源の曲だそうです。

陪臚(ばいろ) 雅楽 / GAGAKU : Bairo

大仏開眼1,250年慶讃大法要が2002年10月15日から19日に行われ、テレビで紹介されて

いたのでその様子を写真紹介します。

上の2枚の写真は2002年10月15日の東大寺大仏開眼1,250年慶讃大法要の様子です。

出典:2015年1月2日、NHK総合テレビで21時から放送された番組「世界遺産ドリームツアー!

「外国人が驚く! 古都 奈良&京都」。

菩提僊那は752年(天平勝宝4年)4月9日に東大寺大仏殿の開眼供養法会で婆羅門僧正として

導師をつとめた。大仏の眼を書き入れたのが菩提僊那であった。

上記の開眼法要から1,250年を経て行われたのが「大仏開眼1,250年慶讃大法要」

NHK for Schoolのサイト(下に添付)にも大仏の開眼供養について動画で紹介されています。

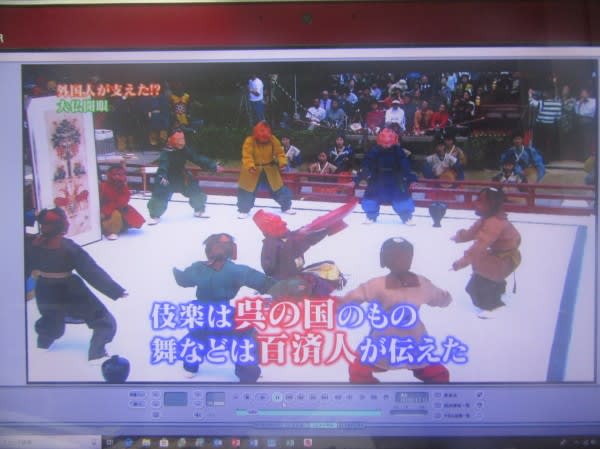

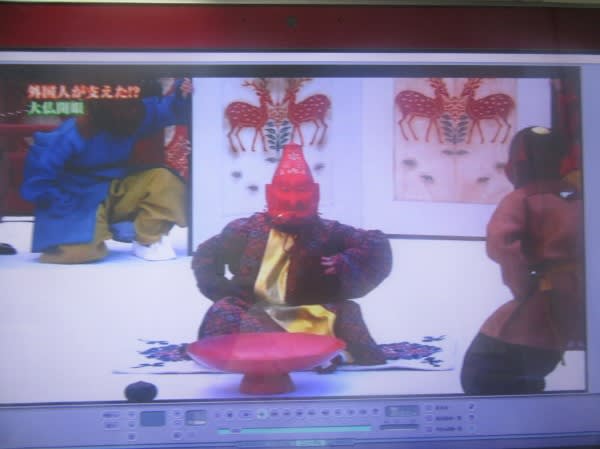

当日の法要(2002年に行われた東大寺大仏開眼1,250年慶讃大法要)は、

大仏殿の前庭で営まれ、盧舎那仏讃歌奉唱、橋本聖圓別当(住職)による

慶讃奉告文の奏上、『般若心経』『如心偈』の読経と続き、さらに、能、伎楽の慶讃奉納が

行われたようです。

上の3枚の写真は伎楽の慶讃奉納

出典:2015年1月2日、NHK総合テレビで21時から放送された番組「世界遺産ドリームツアー!

「外国人が驚く! 古都 奈良&京都」。

大仏連弁の毛彫り

大仏が鋳造された当時のものとして大仏連弁の毛彫りがあります。

盧舎那仏(大仏)と大仏蓮弁・蓮華蔵世界図 on 2014-11-12

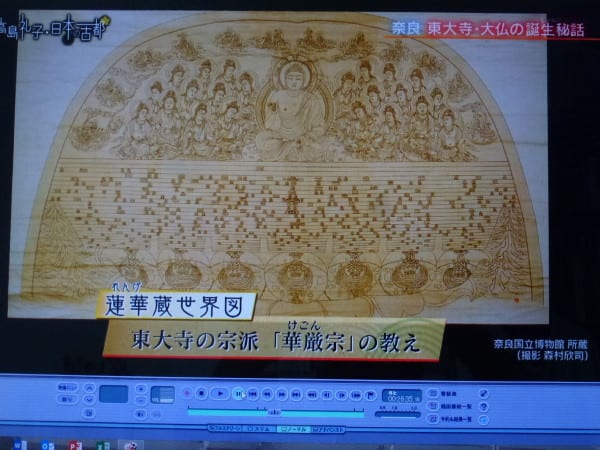

上の動画が東大寺大仏殿内の大仏蓮弁蓮華蔵世界図です。

説明書きの解説より要約して紹介します。

大仏蓮弁蓮華蔵世界図(原寸模型)

大仏さま、すなわち盧舎那仏」の座っておられる蓮台の周りの蓮弁に

毛彫で線刻された「蓮華蔵世界図」と呼ばれる仏・菩薩像があります。

天平勝宝年間(749~757)に下絵ができたと伝えられています。

大仏蓮弁蓮華蔵世界図は大まかに言って上下二つの部分からなり、

上半分には説法図の如来像(釈迦如来)が大きく刻まれ、その左右に

十一体の菩薩像が対象的に、かつ群像として見事に描かれています。

下半分のところには26本の界線が横に引かれて小仏や宮殿が点在し

さらに下方には請花(うけばな)と反花(かえりばな)の一対になった

蓮弁が7対あって、夫々の請花には山脈や宮殿、それに小さな釈迦三尊像や

四頭の動物の頭が描かれた逆梯形などが見えます。

この複雑な図柄は「華厳経」が説く宗教的世界観を絵で表現したもので

お釈迦様が6年間の修行の末、大いなる宗教体験を得られ、無限の広がり

をもつほとけになられた時の状態が描かれています。

毛彫(けぼり)の解説

鏨(たがね)を用いて金属板に線を彫る一手法。彫金のなかでももっとも

基本的技法で、毛のように細い線を彫るところからこの名がある。

刃先が三角形にとがった鏨(しぶ鏨、毛彫り鏨)を用いる。

彫削した跡がV字状の溝となって、鋭く力のある線を表し、

またこの鏨の先を少し丸く研いだ丸毛彫り鏨は、彫り跡がU字状の溝となり、

柔らかい線を彫るのに適している。

上の写真は奈良国立博物館が作成した「大仏蓮弁蓮華蔵世界図」で

28枚の大仏蓮弁にこれと同じ絵が描かれています。

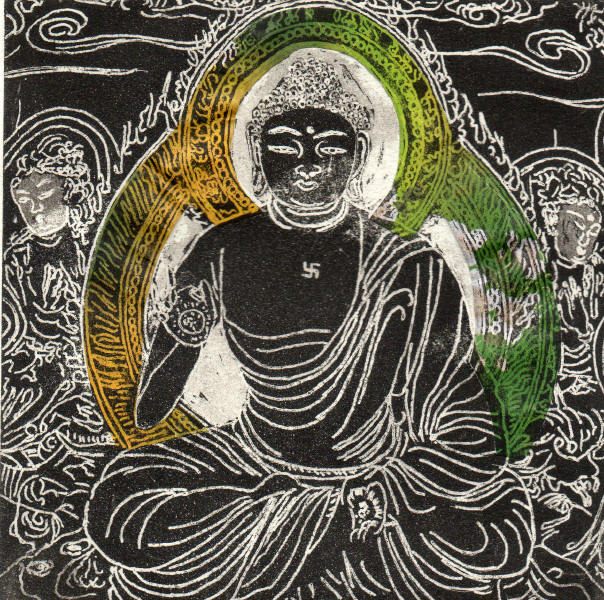

上の3枚の写真は2014年兵庫県立美術館のエッチング講座で刷った作品で釈迦如来と

2体の菩薩像を描いています。釈迦如来像光背をラミネートで色々と変化

させています。

東大寺創建時の伽藍

東大寺創建時の伽藍 復元模型 on 2018-4-8