文化庁の国指定文化財等データベース及び重要文化財28,29考古Ⅰ&Ⅱ文化庁監修 毎日新聞社(1972)

により2023年7月28日現在の神戸市内の重要文化財(考古資料)を調べてみました。

神戸市の国指定重要文化財シリーズの第3弾です。

神戸市の国指定重要文化財シリーズの第3弾です。

過去の2回のブログは下記リンクのとおりです。

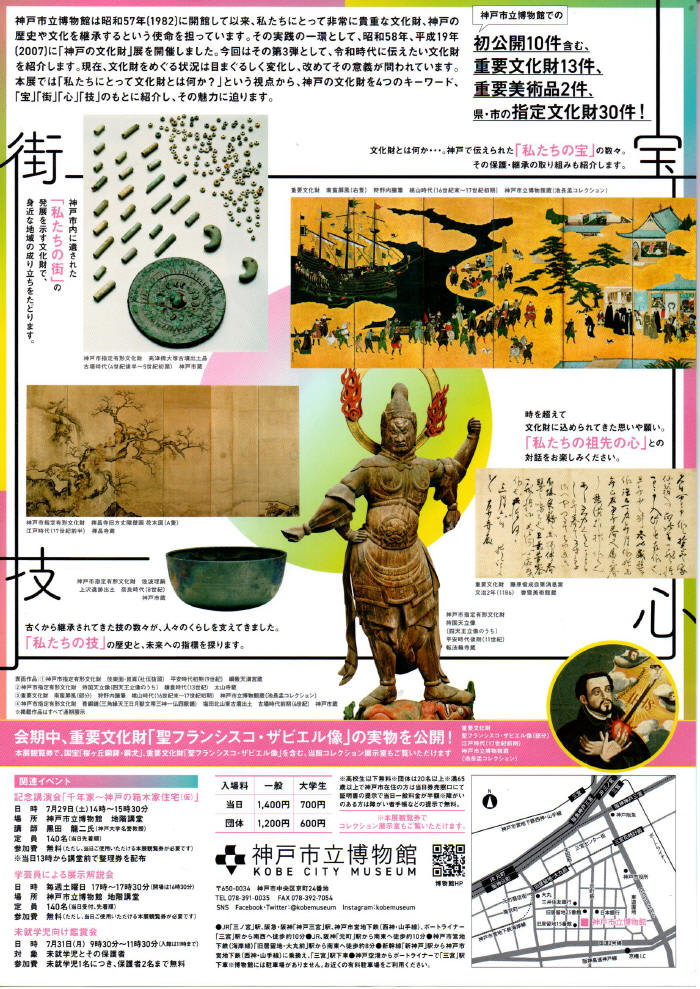

ブログを作成しようとしたきっかけは神戸市立博物館で特別展「神戸の文化財Ⅲ」が

7月22日~9月10日に開催されていることに刺激されてのことです。案内リーフレットを添付。

神戸市立博物館

桜ヶ丘銅鐸 14口 、銅戈(どうか) 7口 時代:弥生時代

国宝指定年月日:昭和45年(1970)5月25日

桜ケ丘遺跡の所在地:神戸市灘区桜ヶ丘町 保管:神戸市立博物館

上の写真は企画展「神戸考古学 BEST50」 平成18年7月22日発行

神戸市教育委員会文化財課発行 神戸市埋蔵文化財センター編集のPage1より引用

昭和39年(1964)12月に神戸市灘区桜ヶ丘町の丘陵で土取り工事中に出土したもので、

袈裟襷文(けさだすきもん)銅鐸が8+2=10口

神戸市教育委員会文化財課発行 神戸市埋蔵文化財センター編集のPage1より引用

昭和39年(1964)12月に神戸市灘区桜ヶ丘町の丘陵で土取り工事中に出土したもので、

袈裟襷文(けさだすきもん)銅鐸が8+2=10口

銅鐸 1口

流水文(りゅうすいもん)銅鐸が3口

流水文(りゅうすいもん)銅鐸が3口

大きさは一番大きい6号で高さ64.1cm、一番小さい14号で高さ21.3cm

他は高さ43cm前後のものが多いようです。

1,2,4,5号銅鐸には人物、鹿などの動物、昆虫などが描かれた絵画銅鐸です。

銅戈(どうか)7本は長さ27.1~28.9cmでほぼ大きさがそろっており、樋(ひ)を

複合鋸歯(きょし)文で飾った大阪湾型銅戈である。

大きさのデータは文化庁監修重要文化財28考古1昭和51年毎日新聞発行より引用

他は高さ43cm前後のものが多いようです。

1,2,4,5号銅鐸には人物、鹿などの動物、昆虫などが描かれた絵画銅鐸です。

銅戈(どうか)7本は長さ27.1~28.9cmでほぼ大きさがそろっており、樋(ひ)を

複合鋸歯(きょし)文で飾った大阪湾型銅戈である。

大きさのデータは文化庁監修重要文化財28考古1昭和51年毎日新聞発行より引用

さらに詳細は下記のブログで纏めています。

文化庁データベースでは次のように解説されています。

これらの一括遺物は昭和三十九年十二月神戸市灘区桜ケ岡町で土取り作業中に出土したものである。同一地点から銅鐸が数多く出土した例としては明治十八年八月滋賀県野洲から発見された十四口が最も著名であり、さらに近年その付近から十口出土しているのが注目される。それに次ぐものは昭和七年徳島市での七口の発見報告と、江戸時代に淡路の笥飯野から八口出土したことが江戸時代の記録にあるが、それらはいずれも散逸したものが多く、また一か所に保存されていないので、本遺跡出土のものはその意味においてもきわめて貴重な新例を加えたものである。しかも二口の袈裟襷文銅鐸に旧大橋家の銅鐸(国宝・伝香川県出土・現在国有)と同様の画象を鋳表わしていること、流水文銅鐸の一口は滋賀県新庄(大原総一郎氏蔵・重文)、鳥取県泊(東京国立博物館保管)の二か所から出土したものおよび辰馬悦蔵氏所有のもの(二口、うち一口は重文)と、一口は岸和田市神於【このの】(京都大学保管)、一口は鳥取県本庄(京都国立博物館)から出土したものといわゆる同笵であること、しかも銅戈七口を併せ出土していることなどは、この種青銅遺物の性格を知る上にもきわめて重要である。

白鶴美術館 所在地:神戸市東灘区住吉山手6丁目1−1

公式サイトのコレクションにこれから紹介する品々のカラー写真を確認できます。

硬玉勾玉付金鎖頸飾

読み方:こうぎょくまがたまつききんぐさりくびかざり

伝福岡県糸島郡周船寺村古墳出土

昭和30年(1955)6月22日重文措定

出典:重要文化財28 考古Ⅰ 文化庁監修 毎日新聞社(1972)Page146

勾玉は日本古代の工芸美術を代表するもので早くは縄文時代から現われ古墳時代には

多くの遺品が出土。金鎖は純金製。

饕餮文方卣 (図形文字一)

読み方:とうてつもんほうゆう

伝河南省安陽出土

昭和44年(1969)6月20日重文指定

出典:重要文化財29 考古Ⅱ 文化庁監修 毎日新聞社(1972)Page136

いずれも昭和七、八年頃河南省安陽侯家荘のいわゆる殷墟(殷時代の都の跡、紀元前およそ一五〇〇年頃)から出土したと伝えられるもので、中国青銅器中の王座を占めるものである。

中でも根津美術館の饕餮文方卣は左・中・右の三個一具の大器であり(高さ七二~七四センチ)、保存も完全に近い。これに対して白鶴美術館の二器は、大きさは前者の半分ないし四分一ほどの小器ではあるが、精緻なることこの上もなく、保存もまた完全である。また〓【か】・尊【そん】・〓【ほう】は二尺五寸ないし二尺に垂【なんな】んとする大器で、かつ、器の内底には同一の図形文字の鋳表わされている点で注目される。中国殷時代。

*〓【ゆう】 酒などの飲物をいれる器で、提梁(つる)がある。

*兕觥【じこう】 角形【つのがた】の酒などを飲む容器。

*〓【か】 酒などの飲物をあたためて注ぐのに用いられたと思われる。

*〓【か】 酒などの飲物をあたためたり、または飲むのに用いたと思われる。

*尊【そん】 酒などの飲物をいれるのに用いたと思われる。

*〓【ほう】 酒その他の飲物をいれた器と思われる。

中でも根津美術館の饕餮文方卣は左・中・右の三個一具の大器であり(高さ七二~七四センチ)、保存も完全に近い。これに対して白鶴美術館の二器は、大きさは前者の半分ないし四分一ほどの小器ではあるが、精緻なることこの上もなく、保存もまた完全である。また〓【か】・尊【そん】・〓【ほう】は二尺五寸ないし二尺に垂【なんな】んとする大器で、かつ、器の内底には同一の図形文字の鋳表わされている点で注目される。中国殷時代。

*〓【ゆう】 酒などの飲物をいれる器で、提梁(つる)がある。

*兕觥【じこう】 角形【つのがた】の酒などを飲む容器。

*〓【か】 酒などの飲物をあたためて注ぐのに用いられたと思われる。

*〓【か】 酒などの飲物をあたためたり、または飲むのに用いたと思われる。

*尊【そん】 酒などの飲物をいれるのに用いたと思われる。

*〓【ほう】 酒その他の飲物をいれた器と思われる。

カラー写真へリンク

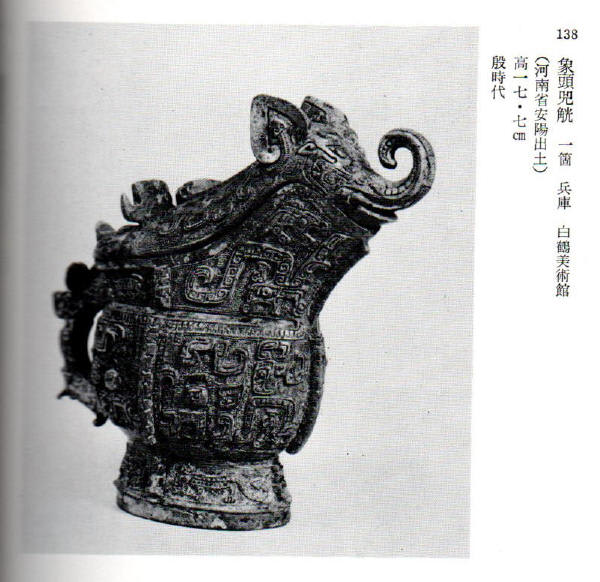

象頭兕觥

読み方:ぞうとうじこう

伝河南省安陽出土

昭和44年(1969)6月20日重文指定

出典:重要文化財29 考古Ⅱ 文化庁監修 毎日新聞社(1972)Page136

兕觥(じこう)は、祭礼の際に酒を入れたり、飲む器としても使用されたものです。器と蓋からなり、器には把手が付き、一方は注ぎ口となっています。蓋は、像の頭部を象っており、鼻や牙が表現されています。

カラー写真リンク

犠首饕餮虁鳳文尊

読み方:ぎしゅとうてつきほうもんそん

昭和45年(1970)5月25日重文指定

出典:重要文化財29 考古Ⅱ 文化庁監修 毎日新聞社(1972)Page137

犠首饕餮虺竜文方罍(図形文字一)

読み方:ぎしゅとうてつきりゅうもんほうらい

昭和45年(1970)5月25日重文指定

出典:重要文化財29 考古Ⅱ 文化庁監修 毎日新聞社(1972)Page137

饕餮虁鳳文方尊(文字六)

読み方:とうてつきほうもんほうそん

昭和45年(1970)5月25日重文指定

出典:重要文化財29 考古Ⅱ 文化庁監修 毎日新聞社(1972)Page137

鎏金銀渦雲文壺(伝陝西省鳳県出土)

読み方:りゅうきんぎんかうんもんこ

昭和45年(1970)5月25日重文指定

出典:重要文化財29 考古Ⅱ 文化庁監修 毎日新聞社(1972)Page139

鎏金竜池文銀洗

読み方:りゅうきんりゅうちもんぎんせん

昭和45年(1970)5月25日重文指定

出典:重要文化財29 考古Ⅱ 文化庁監修 毎日新聞社(1972)Page139

文化庁データベースの解説文をそのまま引用紹介します。

口の開いた鋺形の銀器である。やや締めくくった口縁の下よりから底部へかけて蓮の華の形をふくよかに打ち出して流麗な宝相華文を線刻し、その上下には花卉・鳥獣・飛雲文などを所狭きまで図し、地には魚子【ななこ】を打ってある。この間文様の細部には鍍金が施されている。

身の内側は口縁に沿って沈線一条を繞し、底面には竜池を半肉彫風に打ち出した円い板金を貼りつけてある。全面の鍍金は今なお燦然としており、竜池の打ち出しの技巧もまた見るべきものがある。

唐代銀器の白眉である。

身の内側は口縁に沿って沈線一条を繞し、底面には竜池を半肉彫風に打ち出した円い板金を貼りつけてある。全面の鍍金は今なお燦然としており、竜池の打ち出しの技巧もまた見るべきものがある。

唐代銀器の白眉である。

饕餮虁鳳文罍(図形文字一)

読み方:とうてつきほうもんらい

昭和46年(1971)6月22日重文指定

出典:重要文化財29 考古Ⅱ 文化庁監修 毎日新聞社(1972)Page137

夔鳳象文尊(臣辰尊)・夔鳳象文卣(伝河南省洛陽出土)

読み方:

昭和46年(1971)6月22日重文指定

出典:重要文化財29 考古Ⅱ 文化庁監修 毎日新聞社(1972)Page138

鎏金花鳥文銀杯

読み方:りゅうきんかちょうもんぎんぱい

昭和46年(1971)6月22日重文指定

出典:重要文化財29 考古Ⅱ 文化庁監修 毎日新聞社(1972)Page139

文化庁データベースの解説文をそのまま引用紹介します。

小形ではあるが、製作精緻で、唐代工芸品の尤というべく、彼我の文化交流を考える上にも重要である。

西求女塚古墳 神戸市灘区都通3丁目1 (求女塚西公園 )

平成17年(2005)6月9日重文指定

銅鏡12面

(三角縁神獣鏡 7面 、画文帯神獣鏡 2面 、神人龍虎画像鏡 1面、半肉彫獣帯鏡 2面 )

上の写真は平成4年(1992)から平成5年(1993)にかけての第5次調査出土の、

邪馬台国の卑弥呼が魏の皇帝から贈られた鏡ともいわれる三角縁神獣鏡7面など

計11面の銅鏡(第1次調査の1面とあわせて合計12面)で、ベンガラや水銀朱により

真っ赤に塗られた形跡が見られます。

(神戸考古学 BEST50 神戸市教育委員会、神戸市埋蔵文化財センターより)

慶長の大地震(1596)で石室ごと崩壊したため、盗掘を免れ出土したと見られる。

邪馬台国の卑弥呼が魏の皇帝から贈られた鏡ともいわれる三角縁神獣鏡7面など

計11面の銅鏡(第1次調査の1面とあわせて合計12面)で、ベンガラや水銀朱により

真っ赤に塗られた形跡が見られます。

(神戸考古学 BEST50 神戸市教育委員会、神戸市埋蔵文化財センターより)

慶長の大地震(1596)で石室ごと崩壊したため、盗掘を免れ出土したと見られる。

上の写真は12面の銅鏡の詳細

出典:神戸市教育委員会編 神戸の指定文化財ー考古資料ー(2014)Page18-19

文化庁データベースへのリンク

訪問記へのリンク

鉄製品230点

鉄剣、鉄刀、鉄槍、ヤリガンナなどが出土

出典:神戸市教育委員会編 神戸の指定文化財ー考古資料ー(2014)Page17

碧玉製紡錘車形石製品1点

出典:神戸市教育委員会編 神戸の指定文化財ー考古資料ー(2014)Page19

その他に土師器14点、 附織物残欠2点 、附土師器残欠179点 、附竪穴式石室石材54点

その他関連ブログへリンク

五色塚古墳 住所:神戸市垂水区五色山4丁目

平成24年(2012)9月6日重文に指定

五色塚古墳の概要

五色塚古墳は3段構築の前方後円墳で、全長194m、高さは前方部で11.5m、

後円部で18mである。

(上段の長さは約150m中段の長さは約170m下段の長さは約194m)

後円部の直径は墳頂で約30m、段部で約72m中段で約100m、下段で約125mである。

兵庫県下で最大の古墳である。築造年代は4世紀末と推定されています。

被葬者は地方の豪族と推定されています。

斜面には葺石(ふきいし)が葺かれその数は223万個 重量にして2,784トンあります。

葺石は下段のほうは地元の古墳周辺から集められた小石で上段部になると大きなものだと

直径30cmくらいにもなり淡路島から運ばれてきたと推定されています。

さらに出土した埴輪は総数2,200本と推定されています。

但し、昭和40年(1965)~昭和49年(1974)の発掘調査で取り上げられてたのは600本で

600本のうち約半数を2002年から2004年にかけて接合復元。その結果円筒埴輪、

朝顔形埴輪48本を復元。これらは2010年度に国の重要文化財に指定

五色塚古墳の西側には直径60メートルの円形の「小壷(こつぼ)古墳」があります。

後円部で18mである。

(上段の長さは約150m中段の長さは約170m下段の長さは約194m)

後円部の直径は墳頂で約30m、段部で約72m中段で約100m、下段で約125mである。

兵庫県下で最大の古墳である。築造年代は4世紀末と推定されています。

被葬者は地方の豪族と推定されています。

斜面には葺石(ふきいし)が葺かれその数は223万個 重量にして2,784トンあります。

葺石は下段のほうは地元の古墳周辺から集められた小石で上段部になると大きなものだと

直径30cmくらいにもなり淡路島から運ばれてきたと推定されています。

さらに出土した埴輪は総数2,200本と推定されています。

但し、昭和40年(1965)~昭和49年(1974)の発掘調査で取り上げられてたのは600本で

600本のうち約半数を2002年から2004年にかけて接合復元。その結果円筒埴輪、

朝顔形埴輪48本を復元。これらは2010年度に国の重要文化財に指定

五色塚古墳の西側には直径60メートルの円形の「小壷(こつぼ)古墳」があります。

上の2枚の写真は2012年に国の重要文化財になった五色塚古墳の円筒埴輪とその解説パネル。

鰭付円筒埴輪、 鰭付朝顔形埴輪、 円筒埴輪

附 形象埴輪残欠 、附 土器・土製品

文化庁データベースの解説文をそのまま引用紹介します。

本件は、古墳時代前期の五色塚(ごしきづか)古墳から出土した埴輪を中心とする出土品一括である。

五色塚古墳では墳頂と墳丘平坦面にそれぞれ埴輪が密接に樹立されており、三重に墳丘を囲繞する。この埴輪列は鰭付円筒埴輪と鰭付朝顔形埴輪を中心に構成されており、その配列は規則的である。墳丘に対して鰭が平行になるように樹立され、鰭付円筒埴輪が五点ないし六点ごとに鰭付朝顔形埴輪を一点樹立する。また、外堤でも埴輪列が一部確認されている。なお、周濠内には、三ヶ所の島状遺構が確認されている。そのうち北東の島状遺構では、鰭付円筒埴輪と蓋形埴輪とを組み合わせた埴輪棺が確認されており、土師器壺を副葬品にもつ。

五色塚古墳出土の埴輪には、すべて黒斑がみられる。鰭付円筒埴輪は、四条突帯五段構成と五条突帯六段構成とに大別でき、それぞれ相似た形態をなす。底部高が高く、底部に半円形の透孔をもち、一条目突帯から最上段突帯の間に鰭を付す形態である。器高は、平均して前者が百センチメートル、後者が百十四センチメートルを測り、突帯間隔は約十七・五センチメートルで共通する。これらの特徴から、形態と法量において強い規格性をもった生産体制がうかがわれる。

五色塚古墳では墳頂と墳丘平坦面にそれぞれ埴輪が密接に樹立されており、三重に墳丘を囲繞する。この埴輪列は鰭付円筒埴輪と鰭付朝顔形埴輪を中心に構成されており、その配列は規則的である。墳丘に対して鰭が平行になるように樹立され、鰭付円筒埴輪が五点ないし六点ごとに鰭付朝顔形埴輪を一点樹立する。また、外堤でも埴輪列が一部確認されている。なお、周濠内には、三ヶ所の島状遺構が確認されている。そのうち北東の島状遺構では、鰭付円筒埴輪と蓋形埴輪とを組み合わせた埴輪棺が確認されており、土師器壺を副葬品にもつ。

五色塚古墳出土の埴輪には、すべて黒斑がみられる。鰭付円筒埴輪は、四条突帯五段構成と五条突帯六段構成とに大別でき、それぞれ相似た形態をなす。底部高が高く、底部に半円形の透孔をもち、一条目突帯から最上段突帯の間に鰭を付す形態である。器高は、平均して前者が百センチメートル、後者が百十四センチメートルを測り、突帯間隔は約十七・五センチメートルで共通する。これらの特徴から、形態と法量において強い規格性をもった生産体制がうかがわれる。

関連ブログ: