5月度ハイキング「大阪府立中之島図書館」の続きです。

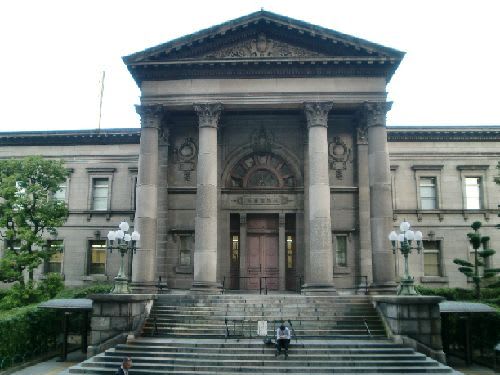

重要文化財の「大阪市中央公会堂」

中之島図書館の東側に、大好きな大阪中央公会堂があります。

この赤レンガに青銅のドーム型の屋根が美しい建物は

名建築家の辰野金吾氏らの設計です。

大阪中央公会堂 サンクンガーデン

地下1階の展示室へ向かう東入口から見た、西入口と建物

地下1階の展示室

展示室は初めて入りましたが

岩本栄之助氏の写真などが展示されていました。

大阪中央公会堂は、岩本栄之助(いわもと えいのすけ)の寄付により1918年(大正7)年に竣工しました。中央公会堂の寄贈者 岩本栄之助氏 (1877~1916)は、明治時代後半から大正時代にかけて、大阪の株式界で活躍した人物です。

1909(明治42)年、渋沢栄一氏を団長とする渡米実業団に参加し、アメリカの進んだ産業・文化を視察していた渡米中に、父の訃報に接した栄之助氏は栄之助氏は、欧米の富豪が公共事業や慈善事業に熱心であることに共感して、帰国後に父の遺産と株式相場で得た私財をあわせた当時の100万円(現在の50億円)を寄付して、蔵屋敷の廃止後衰退し再生を模索していた中之島に公会堂を建設することが決まりました。

しかし、1016(大正5)年、株式相場で苦境に陥った栄之助氏は相場で大損失を被って、周囲の人々は大阪市に寄付した100万円を少しでも返してもらうように勧めるが、栄之助氏は「一度寄付したものを返せというのは大阪商人の恥」としてこれを拒否。

創建当初の漆喰塗素面

廊下には、創建当初の椅子

大阪中央公会堂 正面

大正5年(1916年)10月22日に岩本商店の全ての使用人と家族を宇治の松茸狩りに出したあと、自宅の離れ屋敷で陸軍将校時代に入手した短銃で咽喉部を斜めに打ち抜いて自殺を図ったそうです。公会堂の完成を待たずに自らの手でその生涯を閉じました。

この話は学生の頃に聞いて、とてもショックだった事がいまも思い出されます・・・そして中央公会堂の素晴らしい建物を見る度に 「岩本栄之助氏」 のことが思い出されます。

栄之助氏の没後も工事は続けられ、1918(大正7)年11月17日に落成報告祭が行われました。栄之助氏の娘さんから大阪市長に公会堂のカギが手渡され、公会堂は大阪市に寄贈されたそうです。

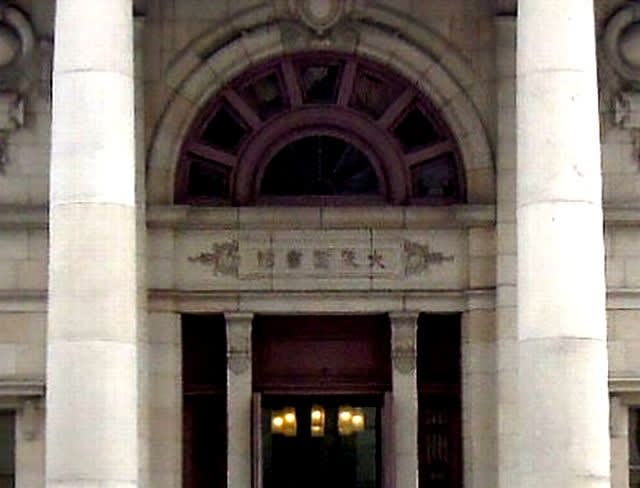

ローマ神話に登場する商業の神様

正面アーチ形の屋根には

左の像:メルクリウス

右の像:女神ミネルバ

2009年06月に「第34回 歌舞伎鑑賞教室」に行きましたが

会場内は撮影禁止で残念ながら撮ることは出来ませんでした。

私が「大阪中央公会堂」を初めて見たのは数十年も前で

阪神高速道路を走っている時でした・・・

あれから何度も行ってますが、今も大好きな建物です。

重要文化財の「大阪市中央公会堂」

中之島図書館の東側に、大好きな大阪中央公会堂があります。

この赤レンガに青銅のドーム型の屋根が美しい建物は

名建築家の辰野金吾氏らの設計です。

大阪中央公会堂 サンクンガーデン

地下1階の展示室へ向かう東入口から見た、西入口と建物

地下1階の展示室

展示室は初めて入りましたが

岩本栄之助氏の写真などが展示されていました。

大阪中央公会堂は、岩本栄之助(いわもと えいのすけ)の寄付により1918年(大正7)年に竣工しました。中央公会堂の寄贈者 岩本栄之助氏 (1877~1916)は、明治時代後半から大正時代にかけて、大阪の株式界で活躍した人物です。

1909(明治42)年、渋沢栄一氏を団長とする渡米実業団に参加し、アメリカの進んだ産業・文化を視察していた渡米中に、父の訃報に接した栄之助氏は栄之助氏は、欧米の富豪が公共事業や慈善事業に熱心であることに共感して、帰国後に父の遺産と株式相場で得た私財をあわせた当時の100万円(現在の50億円)を寄付して、蔵屋敷の廃止後衰退し再生を模索していた中之島に公会堂を建設することが決まりました。

しかし、1016(大正5)年、株式相場で苦境に陥った栄之助氏は相場で大損失を被って、周囲の人々は大阪市に寄付した100万円を少しでも返してもらうように勧めるが、栄之助氏は「一度寄付したものを返せというのは大阪商人の恥」としてこれを拒否。

創建当初の漆喰塗素面

廊下には、創建当初の椅子

大阪中央公会堂 正面

大正5年(1916年)10月22日に岩本商店の全ての使用人と家族を宇治の松茸狩りに出したあと、自宅の離れ屋敷で陸軍将校時代に入手した短銃で咽喉部を斜めに打ち抜いて自殺を図ったそうです。公会堂の完成を待たずに自らの手でその生涯を閉じました。

この話は学生の頃に聞いて、とてもショックだった事がいまも思い出されます・・・そして中央公会堂の素晴らしい建物を見る度に 「岩本栄之助氏」 のことが思い出されます。

栄之助氏の没後も工事は続けられ、1918(大正7)年11月17日に落成報告祭が行われました。栄之助氏の娘さんから大阪市長に公会堂のカギが手渡され、公会堂は大阪市に寄贈されたそうです。

ローマ神話に登場する商業の神様

正面アーチ形の屋根には

左の像:メルクリウス

右の像:女神ミネルバ

2009年06月に「第34回 歌舞伎鑑賞教室」に行きましたが

会場内は撮影禁止で残念ながら撮ることは出来ませんでした。

私が「大阪中央公会堂」を初めて見たのは数十年も前で

阪神高速道路を走っている時でした・・・

あれから何度も行ってますが、今も大好きな建物です。