2022年のお正月を迎えたと思ったら、もう1月31日になりました。

新規陽性者数が、長い間0人で安心していたら30日は 301人でした。

両足院

通常は非公開で「京の冬の旅」ではありませんでしたが

両足院へ行ったのは、1月15日(土)だったので

新春特別公開期間:2022年1月1日(元日)~1月16日(日)でした。

このお部屋は・・・大書院。

達磨図

雲谷等顔筆 紙本墨画(縦105.0 横45.0)

桃山時代 17世紀

雲谷等顔は、周防の山口にあった雪舟の雲谷庵を継いだことにより、この画姓を持つ。独特な画風は、18世紀後半の曾我蕭白にも影響を及ぼしたといわれています。

虎図

李義養筆・・・でしょうか?

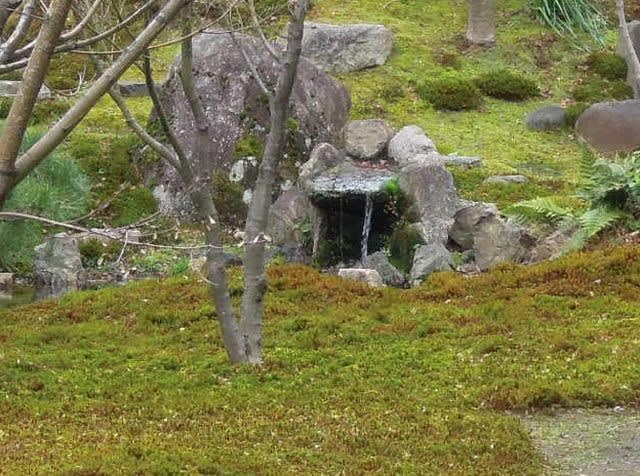

ガラス戸越しの書院前庭は

京都府の名勝庭園に指定されています。

北側に、2軒の茶室が見えます。

南にある方丈へ向かいます。

左に大書院、正面に茶室。

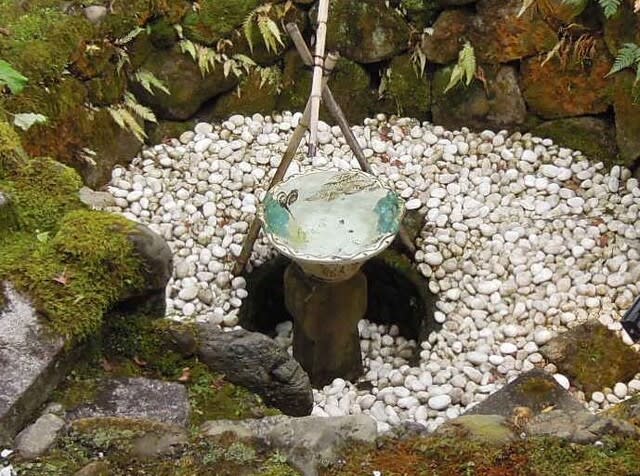

梅⾬の頃には、半夏⽣が⽣い茂り

初夏には⾊を変え、⽩い可憐な花が咲いた様に池辺を彩るそうです。

方丈の東側

このお庭を前にして

坐禅(座禅)体験が行われています。

通常非公開の高麗門(大門)・庭園へ続きます。

新規陽性者数が、長い間0人で安心していたら30日は 301人でした。

両足院

通常は非公開で「京の冬の旅」ではありませんでしたが

両足院へ行ったのは、1月15日(土)だったので

新春特別公開期間:2022年1月1日(元日)~1月16日(日)でした。

このお部屋は・・・大書院。

達磨図

雲谷等顔筆 紙本墨画(縦105.0 横45.0)

桃山時代 17世紀

雲谷等顔は、周防の山口にあった雪舟の雲谷庵を継いだことにより、この画姓を持つ。独特な画風は、18世紀後半の曾我蕭白にも影響を及ぼしたといわれています。

虎図

李義養筆・・・でしょうか?

ガラス戸越しの書院前庭は

京都府の名勝庭園に指定されています。

北側に、2軒の茶室が見えます。

南にある方丈へ向かいます。

左に大書院、正面に茶室。

梅⾬の頃には、半夏⽣が⽣い茂り

初夏には⾊を変え、⽩い可憐な花が咲いた様に池辺を彩るそうです。

方丈の東側

このお庭を前にして

坐禅(座禅)体験が行われています。

通常非公開の高麗門(大門)・庭園へ続きます。