帯解駅(おびとけえき)は、奈良市桜井線の駅です。

帯解の地名から、どんなことを想像されますか・・・?

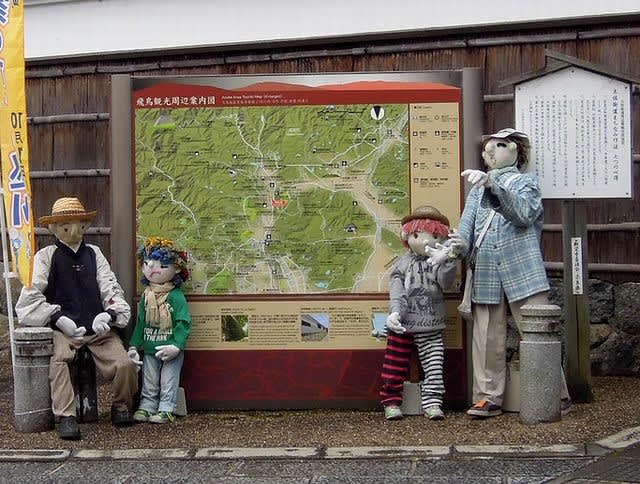

帯解駅より北へ徒歩5分ほどに、華厳宗の「帯解寺」があります。

平安前期、文徳天皇の皇后藤原明子がお子様に恵まれずお悩みの折、当寺本尊にご祈願され、まもなくご懐妊、無事清和天皇を安産されたことから帯解寺の名がついたと伝えられ「帯解地蔵尊」の名で親しまれています。

そして皇室とも縁が深いお寺で、美智子皇后、皇太子妃雅子殿下

秋篠宮妃紀子妃殿下も、岩田帯を献納されているそうです。

宝塚市「中山寺」

私の所では、兵庫県宝塚市の安産祈願は「中山寺」さんです。

中山さんの「鐘の緒」は、女性の大役である出産の無事安泰を祈る霊跡です。幕末には中山一位局が当山の鐘の緒を受けて明治天皇を御平産され、明治天皇勅願所として霊徳をたかめ 「安産の寺 」としても名高いお寺です。

子安山 帯解寺(こやすざん おびとけでら)

〒630-8444 奈良県奈良市今市町734

Tel : 0742-61-3861(電話応対時間:毎日9:00~16:30)

止むない事情で、2週間ほどブログを休まさせて頂きますが

時間が許される時は、訪問させて頂きますのでヨロシク。(^^ゞ

いつもご訪問して下さる方達にお礼申し上げます。