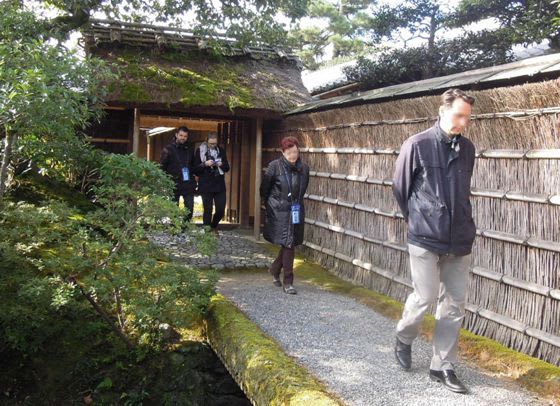

参観終了後は、通用門の(黒御門)から桂川に向かって歩きました。

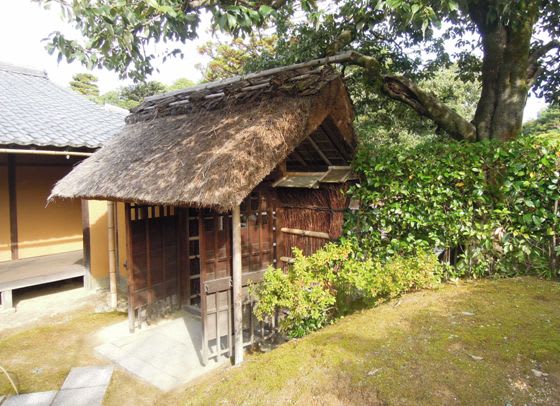

穂垣

通用門の黒御門から東の「表門」へ、一定間隔に立てた太い竹に

水平に細い竹枝を積み上げた穂垣が連なっています。

大きな木があって写真左側が・・・

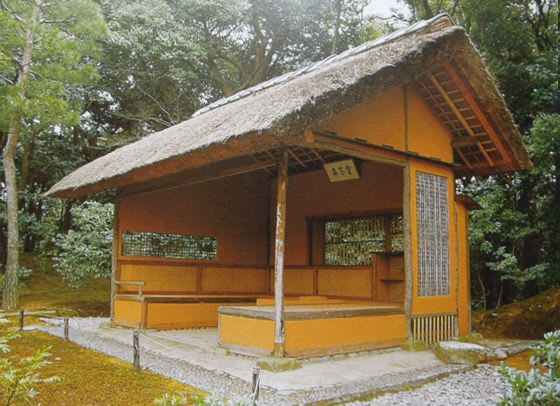

表門 (正門)

左右に磨き竹の袖塀に、二本の太い丸木の門柱の間に磨き竹の門扉を

取り付けた簡素なもので、特別な時の他は開けられることがありません。

表門を入ると、初めに案内された「御幸門」があります。

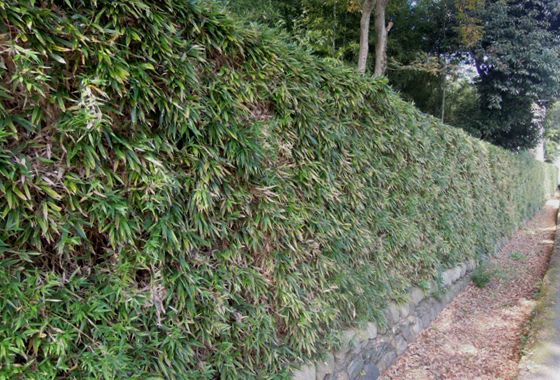

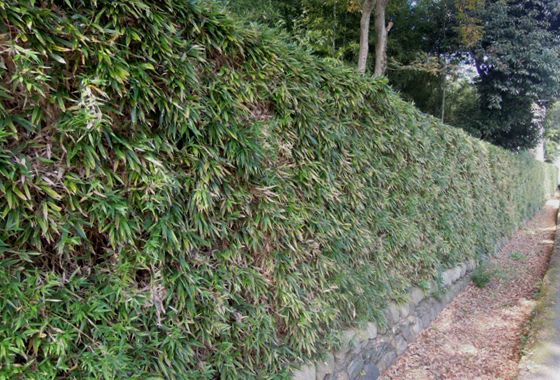

桂川の土手道に沿って、境域をくぎる笹垣(桂垣)が連なっています。

写真右側に少し見えているのが歩道なので、笹垣との間に溝がありました。

笹垣は離宮の東側一帯に自生する竹藪の竹をそのまま利用して

一定の高さで竹を押し曲げて編んだ素朴な生垣です。

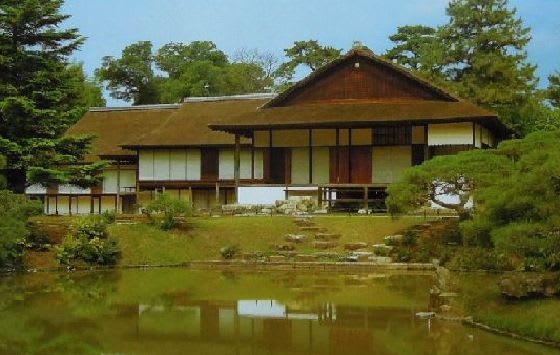

桂川が増水したときの事を考えて、書院を高床にしたとか・・・そして

この笹垣は増水したときにゴミなどを受け止める役目をしたようです。

道をはさんだ先には、桂離宮の池に水を引いた桂川があります。

桂離宮の参観は、これで終わります。

穂垣

通用門の黒御門から東の「表門」へ、一定間隔に立てた太い竹に

水平に細い竹枝を積み上げた穂垣が連なっています。

大きな木があって写真左側が・・・

表門 (正門)

左右に磨き竹の袖塀に、二本の太い丸木の門柱の間に磨き竹の門扉を

取り付けた簡素なもので、特別な時の他は開けられることがありません。

表門を入ると、初めに案内された「御幸門」があります。

桂川の土手道に沿って、境域をくぎる笹垣(桂垣)が連なっています。

写真右側に少し見えているのが歩道なので、笹垣との間に溝がありました。

笹垣は離宮の東側一帯に自生する竹藪の竹をそのまま利用して

一定の高さで竹を押し曲げて編んだ素朴な生垣です。

桂川が増水したときの事を考えて、書院を高床にしたとか・・・そして

この笹垣は増水したときにゴミなどを受け止める役目をしたようです。

道をはさんだ先には、桂離宮の池に水を引いた桂川があります。

桂離宮の参観は、これで終わります。