修学院離宮参観のあと徒歩20分ほどの曼殊院に行きました。(4月30日土曜日)

門跡というのは、皇室一門の方々が住職であったことを意味してします。

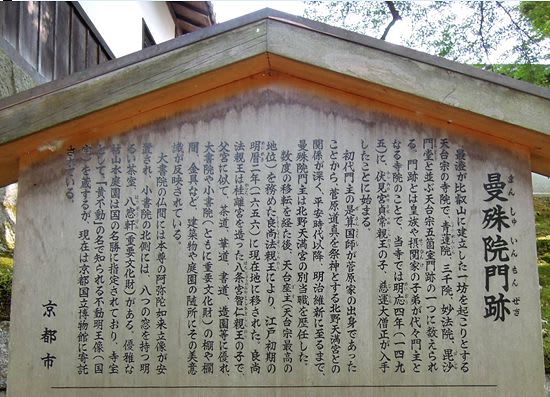

延暦年間(728~806)、宗祖伝教大師最澄により、鎮護国家の道場として比叡の地に創建されたのが曼殊院のはじまりである。

その後、天暦年間(947~957)是算国師のとき比叡山西塔北渓に移り、「東尾坊」と号した。また、この国師が菅原家の出生であったことから、北野天満宮が造営されると初代別当職に補され、以後明治維新まで北野別当職を歴任することになる。寺では是算国師を曼殊院初代としている。

天仁年間(1108~10)、八代忠尋大僧正が寺号を「曼殊院」と改め、北山に別院を建立された。そして明暦二年(1656)に二十九代良尚親王が入寺され、現在の地に堂宇を造営したのが今日の曼殊院である。(以上はホームページより抜粋)

参拝者は、北側の通用門から入ります。

建物内は撮影禁止です。庫裡(重文)から進み、順路終盤の上之台所近くの廊下を通ると掛け軸があり、掛け軸の上に「撮影厳禁」の注意書きがあり、「撮影されますと差し障りあることがおこることがあります」と書かれています。

その幽霊の掛け軸は、以前に何かで見た記憶のある幽霊が描かれていました。

曼殊院のホームページにも無かったので、あの掛け軸だと知り驚きました。

掛け軸はもともと違う誰かが書いたのを、持っていては災いが起きるため

曼殊院に供養のために持ってきたそうですが・・・真偽の程は分かりません。

写真は撮りませんでしたが、 こちら をクリックするとご覧になれます。

大書院の周辺には、工事用の足場が組まれているので僅かな隙間から

霧島つつじが、きれいな深紅の花を咲かせているのが見えました。

曼殊院 勅使門

天皇や勅使と呼ばれる人のみが通れる門です。

曼殊院門跡のホームページは こちら でご覧ください。

============================================================

詩仙堂の山門

今日は前を通るだけになり残念ですが、詩仙堂はこんな所です。

四代目の「一乗寺下り松」

古くから、京都から比叡山や近江国へ至る交通の要所です。武蔵決闘当時の初代下り松は、昭和二十年まで現在の位置にあり、二代目は修学院離宮から移植され、その後、三代目に植え替えられました。 この三代目が、昭和五十六年三月ごろ、流行した松くい虫の被害に遭い、同年五月ごろついに枯死してしまいました。

一乗寺のシンボルである下り松を途絶えさせない為、氏子の皆様により善後策が検討され、氏子のお一人から、丹精を込めて育ててきたクロマツを奉納頂き、昭和五十七年一月十一日に四代目となる下り松が植樹されたそうです。

1604(慶長9)年、宮本武蔵が将軍家の兵法指南役を務めた

吉岡 道場の一門数十人と決闘したという伝説が残されています。

は最高です!

は最高です!