北棟→中庭→中棟へ

2つの井戸枠

役人の仕事道具である硯・役所の名前が書かれた土器・貯蔵具など

平城宮には7000人に達するかという役人たちが働き

中央集権の社会を支えていました。

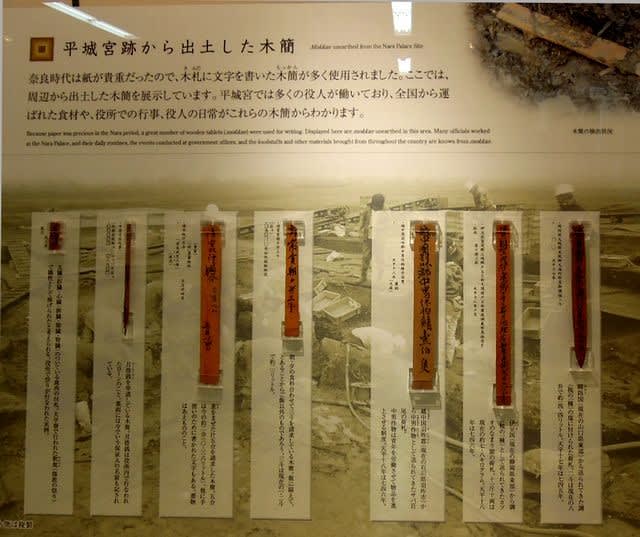

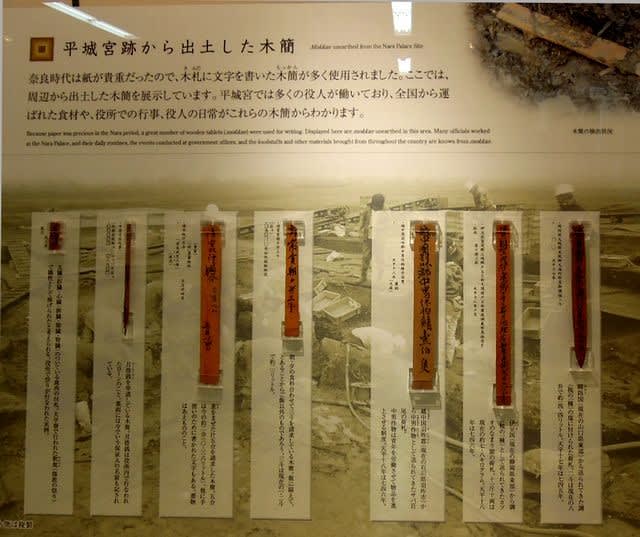

書類として使われた木簡

役人たちが勤務した様々な役所に関して出土遺物などが展示されています。

礎石

朝からの雨で中止になるところだったハイキングですが

雨も降らずに、このまま「ウワナベ古墳」まで行けそうです。

2つの井戸枠

役人の仕事道具である硯・役所の名前が書かれた土器・貯蔵具など

平城宮には7000人に達するかという役人たちが働き

中央集権の社会を支えていました。

書類として使われた木簡

役人たちが勤務した様々な役所に関して出土遺物などが展示されています。

礎石

朝からの雨で中止になるところだったハイキングですが

雨も降らずに、このまま「ウワナベ古墳」まで行けそうです。