ブログ「パソコン悪戦苦闘記録」において、先日、「アドミニストレータアカウントの必要性」という記事(*1)がありました。そういえば私も、若い頃 WindowsNT や Windows 2000 の時代はちゃんと Administrator と自分用の User を分けて設定し、普段は User で使用するようにしていたことを思い出しました。職場のパソコンも同様で、システム管理者の真似事をしていたため、何か必要な設定やインストールをしたり、例えばプリンター周りなど雑多なトラブルのたびに呼び出されたりしていたので、上司に複数のシステム管理者を任命してもらい、負担の軽減とともに相互牽制の形(*2)を取るようにしていました。

当時、一般ユーザーは Windows95/98/Me などを使っていましたので、自宅でも使い慣れていた人は自分で自由に設定変更やインストールできない不自由さ(*3)をこぼしていたものです。それに対して、職場での LAN 管理やセキュリティ面での必要性を説明し、特に某 Nimda ウィルス感染への機敏な対応(*4)などで皆さんの信頼を得ることが出来、専門的教育を受けたわけではない「なんちゃってシステム管理者」ではありましたが、なんとか役割を果たすことが出来たと思います。

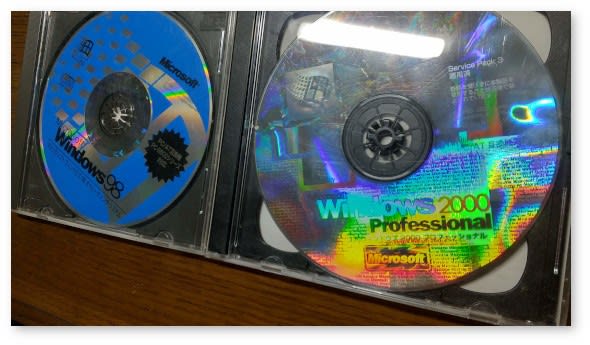

ところで、本当は Windows95/98 系とNT/2000 系とが統合されるはずだった WindowsXP では、Professional と Home に分けられ、Pro のほうが本格的で Home のほうは簡易版のような印象を持ちましたが、実際は Home にも Administrator は存在し、パスワードが設定されていない丸腰の状態で隠されているだけだ(*5)ということがわかり、驚いたものでした。

Home と Professional に別れたというのは、一般ユーザーからのシステム管理者への苦情や反発が大きく、また職場で同じように仕事をしているシステム管理者の雑多で過重な負担も見過ごせないレベルになるため、専門的な管理者を置くことができる一定規模のネットワークを除き、「本当にいいの?」と確認する形で各ユーザーに勝手に対応してもらうようになっていったためだろうと想像しています。

実は、21世紀に入ったばかりの頃に職場で起こった Nimda ウィルス騒ぎで、LAN サーバに使っていた Windows NT サーバの IIS、また Windows 標準添付の OutlookExpress というメーラのセキュリティ面での脆弱さに気付かされ、自宅では前から興味を持っていた Linux に注目することとなりました。その頃に自分でインストールして試していた Slackware や RedHat、あるいは Vine Linux などでは、root (管理者) と一般ユーザーははっきり分けられており、adduser コマンドなどでユーザーを作成することになっていました。この当時は、Windows でも Linux でも、強い権限を持つ管理者と権限が制限される一般ユーザーとを明確に分けることを当然のこととしていることがわかります。

では今は? 例えば私のサブノートPCの Windows8/10(Home?) では、Administrator は明示されません。デスクトップPCの Ubuntu Linux 20.04 でも、起動時に root は表示されません。代わりに、Windows では「管理者として実行」やインストール時に「システムに変更を加えようとしているが、本当にいいのか?」というような確認メッセージが出ます。Ubuntu Linux では su - コマンドで root になる代わりに、sudo コマンドで root のようにインストール等を実行することが出来ます。このあたりは、Windows Home と共通の発想のようです。

むしろ、Windows95 と WindowsNT とを区別する考え方として、「シングルユーザーOS」と「マルチユーザーOS」という考え方があったけれど、今の目で見ると実はどうなのか、ということが興味深いです。(この項続く)

(*1): アドミニストレータアカウントの必要性〜「パソコン悪戦苦闘記録」

(*2): システム管理者は、技術的には同僚や上司の閲覧や通信内容を覗き見ることも可能です。システム管理者の悪意を防ぐには、複数を任命することで相互牽制できる形にすることが重要だと考えていました。

(*3): 新しい職場の事情からLaTeXのオンラインサービスにたどり着く〜「電網郊外散歩道」2020年4月

(*4): 日常業務と添付ファイル、ウィルス感染時の危機管理〜「電網郊外散歩道」2015年6月 の後半部分、解説●最悪のワームNimdaの教訓〜日経XTech

(*5): 満身創痍のお下がりパソコンを起動しログインに成功〜「電網郊外散歩道」2009年1月

当時、一般ユーザーは Windows95/98/Me などを使っていましたので、自宅でも使い慣れていた人は自分で自由に設定変更やインストールできない不自由さ(*3)をこぼしていたものです。それに対して、職場での LAN 管理やセキュリティ面での必要性を説明し、特に某 Nimda ウィルス感染への機敏な対応(*4)などで皆さんの信頼を得ることが出来、専門的教育を受けたわけではない「なんちゃってシステム管理者」ではありましたが、なんとか役割を果たすことが出来たと思います。

ところで、本当は Windows95/98 系とNT/2000 系とが統合されるはずだった WindowsXP では、Professional と Home に分けられ、Pro のほうが本格的で Home のほうは簡易版のような印象を持ちましたが、実際は Home にも Administrator は存在し、パスワードが設定されていない丸腰の状態で隠されているだけだ(*5)ということがわかり、驚いたものでした。

Home と Professional に別れたというのは、一般ユーザーからのシステム管理者への苦情や反発が大きく、また職場で同じように仕事をしているシステム管理者の雑多で過重な負担も見過ごせないレベルになるため、専門的な管理者を置くことができる一定規模のネットワークを除き、「本当にいいの?」と確認する形で各ユーザーに勝手に対応してもらうようになっていったためだろうと想像しています。

実は、21世紀に入ったばかりの頃に職場で起こった Nimda ウィルス騒ぎで、LAN サーバに使っていた Windows NT サーバの IIS、また Windows 標準添付の OutlookExpress というメーラのセキュリティ面での脆弱さに気付かされ、自宅では前から興味を持っていた Linux に注目することとなりました。その頃に自分でインストールして試していた Slackware や RedHat、あるいは Vine Linux などでは、root (管理者) と一般ユーザーははっきり分けられており、adduser コマンドなどでユーザーを作成することになっていました。この当時は、Windows でも Linux でも、強い権限を持つ管理者と権限が制限される一般ユーザーとを明確に分けることを当然のこととしていることがわかります。

では今は? 例えば私のサブノートPCの Windows8/10(Home?) では、Administrator は明示されません。デスクトップPCの Ubuntu Linux 20.04 でも、起動時に root は表示されません。代わりに、Windows では「管理者として実行」やインストール時に「システムに変更を加えようとしているが、本当にいいのか?」というような確認メッセージが出ます。Ubuntu Linux では su - コマンドで root になる代わりに、sudo コマンドで root のようにインストール等を実行することが出来ます。このあたりは、Windows Home と共通の発想のようです。

むしろ、Windows95 と WindowsNT とを区別する考え方として、「シングルユーザーOS」と「マルチユーザーOS」という考え方があったけれど、今の目で見ると実はどうなのか、ということが興味深いです。(この項続く)

(*1): アドミニストレータアカウントの必要性〜「パソコン悪戦苦闘記録」

(*2): システム管理者は、技術的には同僚や上司の閲覧や通信内容を覗き見ることも可能です。システム管理者の悪意を防ぐには、複数を任命することで相互牽制できる形にすることが重要だと考えていました。

(*3): 新しい職場の事情からLaTeXのオンラインサービスにたどり着く〜「電網郊外散歩道」2020年4月

(*4): 日常業務と添付ファイル、ウィルス感染時の危機管理〜「電網郊外散歩道」2015年6月 の後半部分、解説●最悪のワームNimdaの教訓〜日経XTech

(*5): 満身創痍のお下がりパソコンを起動しログインに成功〜「電網郊外散歩道」2009年1月