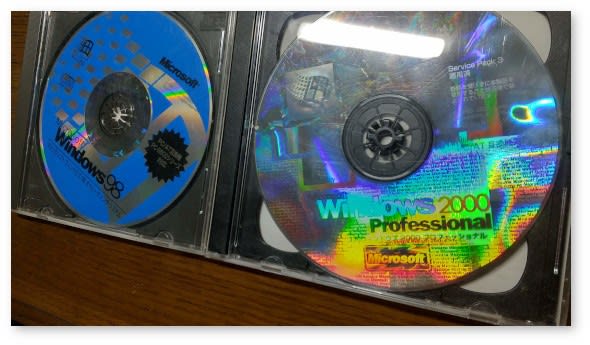

MS-DOS から Windows3.1 に変わったとき、一番嬉しかったのは拡大自由な TrueType フォントの表現力でした。当時、普及しつつあったインクジェットプリンタのおかげもあり、全角・倍角・四倍角といった文字の制約から離れ、マウスドラッグで拡大・縮小も自由自在。MS-Works 等の便利なツールを使いながら、Windows の作法に慣れていきました。平成の初期の時代です。

ところが、便利な Windows3.1 は、意外に短命に終わりました。原因は、Windows95 と WindowsNT の普及です。1995年の晩秋、行列を作るほど期待された Windows95 でしたが、使い慣れるほどその安定性に懸念を持ちました。何か新しいソフトウェアや周辺機器を導入すると、デバイスドライバ等の問題なのかブルースクリーンが頻繁に発生します。こうなるとリセットするしか手段がなく、表計算で作業途中だったりすると、それまでの苦労が水の泡になってしまうのでした。そんなとき、WindowsNT は堅牢なOSとしてしだいに評価を高めていきます。当時、Windows95 は確かに手軽で便利だけれど、LAN で業務に使うのならば安定性の高い WindowsNT を使うほうが良い、と言われたものでした。見た目の印象では、WindowsNT 3.5 は画面デザイン的に Windows3.1 的なイメージが残りましたが、WindowsNT 4.0 になると Windows95 のイメージを取り入れ、かなりスマートになりました。しかし、堅牢な安定性は DEC の技術者だったデヴィッド・カトラーが率いたチームが Windows95 のチームとは独自に開発したものであり、滅多なことではブルースクリーンは発生せず、「NTをクラッシュさせるほど凶悪な」などという揶揄が通用するものでした。

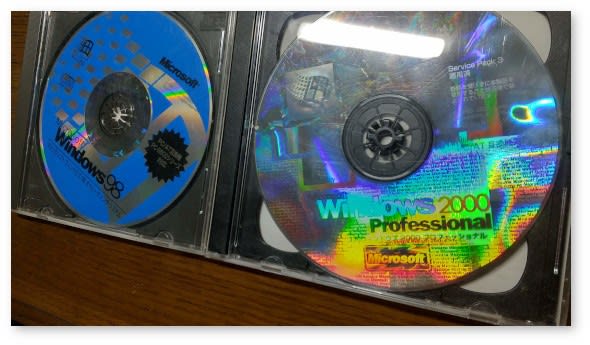

マイクロソフト社は、Windows95/98 系と WindowsNT 系の統合を目論みます。当初は、Windows2000 でこれを実現しようと考えたようですが間に合わず、WindowsXP で一応の実現をみます。WindowsXP Home が Windows95/98 系の流れをくみ、Professional が NT系の流れを組むような印象を持ちますが、商品化の仕方が違うだけで(※)、技術的な中身はあまり変わらなかったようです。

※Professional は Active Directory で管理しやすいが、WindowsNT サーバでドメインで管理するのであれば Home でも Win98 系でも同じだったはずです。

では、Windows95/98 と WindowsNT とはどこが違っていたのか。基本的に、Windows95/98 系はシングルユーザー志向で、WindowsNT 系はマルチユーザー対応を謳っていたようです。マルチユーザーOSというと、厳密には同時に複数のユーザーが利用できるという意味であり、Windows は本来シングルユーザーOSなわけですが、そういう技術的な意味合いではなく、実際の使われ方の観点で見るとそうなる、ということです。つまり、WindowsNT が普及していく時代には、職場の各セクションごとに何台かの端末が設置してあり、必要に応じて利用者が業務用LANにログインして使う、というイメージです。誰がどんな操作をしたかを把握する意味で、利用者にはIDとパスワードが与えられ、権限に応じてアクセスできるフォルダに制約がある、といったイメージです。こういう使い方の場合、管理者(Administrator)が設定した権限を越えて操作することはできません。

Windows95/98 系でもユーザーを作ることはできましたが、フォルダごとにアクセスを制限することは出来ず、親の使っているパソコンのブラウザの閲覧履歴やダウンロードしたフォルダの中身が子供にぜんぶ見られるといった悲喜劇もあったとか。結局、業務用の WindowsNT 系のパソコンを導入することはあまりなく、親も子も一人一台のパソコンを購入し、各自で勝手に管理して使う、という形に落ち着いたようで、XP で両系の統合が実現しても、それは変わらなかったようです。同様に、一般的な事業所でも、現在のように一人一台のコンピュータを使うならば、むしろシングルユーザーで使ってもらうほうが扱いやすいということなのでは。

つまり、マルチユーザーかシングルユーザーか、といった違いは、一時の過渡的形態に過ぎず、結局大勢は個人がコンピュータを占有使用する「パーソナルコンピュータ」という本質が優先された、ということなのでしょう。大型コンピュータをタイムシェアリングで分割利用した時代(*1)から、ミニコンやワークステーションのような中型・小型コンピュータを分散利用する時代を経て、結局は個人が専有して使用するという形に落ち着いた。このあたりは「集中から分散へ」というキーワードが当たっていると感じます。そして、ごく専門的な、高度のセキュリティを要求される分野では、利用の仕方を制限し管理する必要から、業務用の利用形態が残っている、ということなのでしょう。

一時、Linux はマルチユーザーOSだから Windows よりも優れていて、といった議論がありましたが、そんなことで普及が決まるのではないだろうと私は感じています。確かに、複数の利用者が同時にアクセスするサーバ用途、特に Google のサーバ群のような巨大な分散ファイルシステムなどでは Linux 機のメリットは大きいでしょうが、一般ユーザーが端末用途で使うには、Windows と Linux とにあまり違いはなさそうです。違いがあるとしたら、利用者数の少なさからくるウィルス等の攻撃の少なさ、システムの安定感などのメリットと、年賀状ソフトがないなどのちょっとした不備、でしょうか。

(*1): サーバ依存型サービスとユーザーの自衛法〜「電網郊外散歩道」2009年3月

ところが、便利な Windows3.1 は、意外に短命に終わりました。原因は、Windows95 と WindowsNT の普及です。1995年の晩秋、行列を作るほど期待された Windows95 でしたが、使い慣れるほどその安定性に懸念を持ちました。何か新しいソフトウェアや周辺機器を導入すると、デバイスドライバ等の問題なのかブルースクリーンが頻繁に発生します。こうなるとリセットするしか手段がなく、表計算で作業途中だったりすると、それまでの苦労が水の泡になってしまうのでした。そんなとき、WindowsNT は堅牢なOSとしてしだいに評価を高めていきます。当時、Windows95 は確かに手軽で便利だけれど、LAN で業務に使うのならば安定性の高い WindowsNT を使うほうが良い、と言われたものでした。見た目の印象では、WindowsNT 3.5 は画面デザイン的に Windows3.1 的なイメージが残りましたが、WindowsNT 4.0 になると Windows95 のイメージを取り入れ、かなりスマートになりました。しかし、堅牢な安定性は DEC の技術者だったデヴィッド・カトラーが率いたチームが Windows95 のチームとは独自に開発したものであり、滅多なことではブルースクリーンは発生せず、「NTをクラッシュさせるほど凶悪な」などという揶揄が通用するものでした。

マイクロソフト社は、Windows95/98 系と WindowsNT 系の統合を目論みます。当初は、Windows2000 でこれを実現しようと考えたようですが間に合わず、WindowsXP で一応の実現をみます。WindowsXP Home が Windows95/98 系の流れをくみ、Professional が NT系の流れを組むような印象を持ちますが、商品化の仕方が違うだけで(※)、技術的な中身はあまり変わらなかったようです。

※Professional は Active Directory で管理しやすいが、WindowsNT サーバでドメインで管理するのであれば Home でも Win98 系でも同じだったはずです。

では、Windows95/98 と WindowsNT とはどこが違っていたのか。基本的に、Windows95/98 系はシングルユーザー志向で、WindowsNT 系はマルチユーザー対応を謳っていたようです。マルチユーザーOSというと、厳密には同時に複数のユーザーが利用できるという意味であり、Windows は本来シングルユーザーOSなわけですが、そういう技術的な意味合いではなく、実際の使われ方の観点で見るとそうなる、ということです。つまり、WindowsNT が普及していく時代には、職場の各セクションごとに何台かの端末が設置してあり、必要に応じて利用者が業務用LANにログインして使う、というイメージです。誰がどんな操作をしたかを把握する意味で、利用者にはIDとパスワードが与えられ、権限に応じてアクセスできるフォルダに制約がある、といったイメージです。こういう使い方の場合、管理者(Administrator)が設定した権限を越えて操作することはできません。

Windows95/98 系でもユーザーを作ることはできましたが、フォルダごとにアクセスを制限することは出来ず、親の使っているパソコンのブラウザの閲覧履歴やダウンロードしたフォルダの中身が子供にぜんぶ見られるといった悲喜劇もあったとか。結局、業務用の WindowsNT 系のパソコンを導入することはあまりなく、親も子も一人一台のパソコンを購入し、各自で勝手に管理して使う、という形に落ち着いたようで、XP で両系の統合が実現しても、それは変わらなかったようです。同様に、一般的な事業所でも、現在のように一人一台のコンピュータを使うならば、むしろシングルユーザーで使ってもらうほうが扱いやすいということなのでは。

つまり、マルチユーザーかシングルユーザーか、といった違いは、一時の過渡的形態に過ぎず、結局大勢は個人がコンピュータを占有使用する「パーソナルコンピュータ」という本質が優先された、ということなのでしょう。大型コンピュータをタイムシェアリングで分割利用した時代(*1)から、ミニコンやワークステーションのような中型・小型コンピュータを分散利用する時代を経て、結局は個人が専有して使用するという形に落ち着いた。このあたりは「集中から分散へ」というキーワードが当たっていると感じます。そして、ごく専門的な、高度のセキュリティを要求される分野では、利用の仕方を制限し管理する必要から、業務用の利用形態が残っている、ということなのでしょう。

一時、Linux はマルチユーザーOSだから Windows よりも優れていて、といった議論がありましたが、そんなことで普及が決まるのではないだろうと私は感じています。確かに、複数の利用者が同時にアクセスするサーバ用途、特に Google のサーバ群のような巨大な分散ファイルシステムなどでは Linux 機のメリットは大きいでしょうが、一般ユーザーが端末用途で使うには、Windows と Linux とにあまり違いはなさそうです。違いがあるとしたら、利用者数の少なさからくるウィルス等の攻撃の少なさ、システムの安定感などのメリットと、年賀状ソフトがないなどのちょっとした不備、でしょうか。

(*1): サーバ依存型サービスとユーザーの自衛法〜「電網郊外散歩道」2009年3月