急な暑さが続いた後、横浜方面も梅雨入りしました。衣替えが過ぎたとは言え、長袖が手放せないですね。梅雨に入ったと見られる・・・という曖昧な表現をニュースで耳にしましたが、昔に比べると梅雨入りも梅雨明けも境目がぼやけているようです。この梅雨が終わると入道雲の季節です。冷夏なんて予想もありますが、夏は夏らしくあって欲しいと思います。かなりの雨量となった土曜日、家内の?回目の誕生日祝いを兼ねて、神田「花ぶさ」に行ってきました。食後は酔い覚ましに地下鉄で神保町方面へ。古瀬戸珈琲店で一休みしてから三省堂に寄って帰路に就きました。雨の日の喫茶店もいいものです。

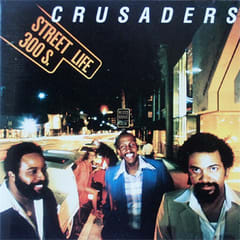

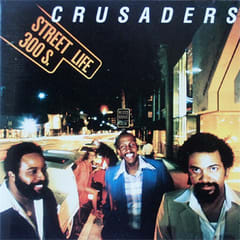

さて、久々の音楽の話題です。今回は黒人女性シンガーRandy Crawfordを取り上げます。といっても、私自身、リアルタイムでの接点はなく、90年代半ばにたまたま買ったThe Crusadersの『Street Life』を通じて聴くようになりました。1曲だけの参加ですが、洗練されていながら、演奏に負けないブルース色を持った歌はインパクト十分でした。歌詞もいいですね。都会、深夜、暗闇・・・シーンが目に浮かびます。小中学生の当時、レコード屋にはコンテンポラリーなる区分けがあったのを憶えています。意味もわからず通りすがっていたのですが、70年代後半は、この手の曲が溢れていたのでしょうね。

デビューアルバム『Everything must change』です。76年の作品ですが、日本盤のライナーの記事は79年となっています。上記「Street Life」の大ヒットを受けての来日記念として遡って発売されたようです。参加メンバーはThe Crusadersの面々や、Larry Carltonですから気合が入っています。15歳でプロ歌手となり、72年にGeorge Bensonに見い出された経歴がその背景にあるのでしょう。このアルバムを聴いて感じるのは、多様な歌への対応の幅です。バラードは出色で、ライブの2曲も素晴らしいですが、Larry Carltonのアコースティックギターをバックにした「Only your love song lasts」に惹きつけられます。

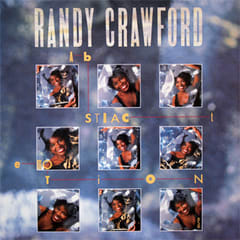

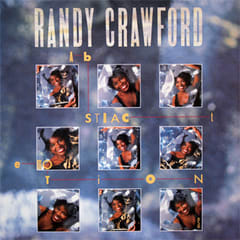

これは番外編?、とは言え86年のオリジナルアルバム『Abstract Emotions』です。90年代初めのトレンディドラマの挿入歌として「Almaz」が使われていたことは憶えています。吉田栄作、山口智子、田中美奈子といった面々です。ドラマ自体は見ていませんでしたが、やたらとブラウン管からこのバラードが流れていました。当時は上述の『Street Life』は未入手ですから、歌い手がRandy Crawfordであることは、意識していませんでした。先日、アナログ盤で歌い上げる「Almaz」に接し、ようやく話がつながった次第です。あの頃から既に20年以上が経過しました。"光陰矢のごとし"を実感します。

というわけで、アナログ、デジタルに限らず、彼女の作品を集めています。アナログ盤は盤質の良いものも入手しやすい印象です。一番上にあるアナログ盤、83年の『Nightline』は、AOR色も入った好盤です。当時は、それこそ柔いAOR路線は避けていましたが、現在は、全て水に流してといった感じで聴いてます。一方、CDは『Everything must change』を含む、初期のアルバム5枚のセットを購入しました。近年になってJoe Sampleとの作品も複数出ています。デジタルの方は新旧取り混ぜて、ということになりそうです。まだ現役でもあるので、来日の機会を待ちたいです(貫禄はついてるでしょうが)。

さて、久々の音楽の話題です。今回は黒人女性シンガーRandy Crawfordを取り上げます。といっても、私自身、リアルタイムでの接点はなく、90年代半ばにたまたま買ったThe Crusadersの『Street Life』を通じて聴くようになりました。1曲だけの参加ですが、洗練されていながら、演奏に負けないブルース色を持った歌はインパクト十分でした。歌詞もいいですね。都会、深夜、暗闇・・・シーンが目に浮かびます。小中学生の当時、レコード屋にはコンテンポラリーなる区分けがあったのを憶えています。意味もわからず通りすがっていたのですが、70年代後半は、この手の曲が溢れていたのでしょうね。

デビューアルバム『Everything must change』です。76年の作品ですが、日本盤のライナーの記事は79年となっています。上記「Street Life」の大ヒットを受けての来日記念として遡って発売されたようです。参加メンバーはThe Crusadersの面々や、Larry Carltonですから気合が入っています。15歳でプロ歌手となり、72年にGeorge Bensonに見い出された経歴がその背景にあるのでしょう。このアルバムを聴いて感じるのは、多様な歌への対応の幅です。バラードは出色で、ライブの2曲も素晴らしいですが、Larry Carltonのアコースティックギターをバックにした「Only your love song lasts」に惹きつけられます。

これは番外編?、とは言え86年のオリジナルアルバム『Abstract Emotions』です。90年代初めのトレンディドラマの挿入歌として「Almaz」が使われていたことは憶えています。吉田栄作、山口智子、田中美奈子といった面々です。ドラマ自体は見ていませんでしたが、やたらとブラウン管からこのバラードが流れていました。当時は上述の『Street Life』は未入手ですから、歌い手がRandy Crawfordであることは、意識していませんでした。先日、アナログ盤で歌い上げる「Almaz」に接し、ようやく話がつながった次第です。あの頃から既に20年以上が経過しました。"光陰矢のごとし"を実感します。

というわけで、アナログ、デジタルに限らず、彼女の作品を集めています。アナログ盤は盤質の良いものも入手しやすい印象です。一番上にあるアナログ盤、83年の『Nightline』は、AOR色も入った好盤です。当時は、それこそ柔いAOR路線は避けていましたが、現在は、全て水に流してといった感じで聴いてます。一方、CDは『Everything must change』を含む、初期のアルバム5枚のセットを購入しました。近年になってJoe Sampleとの作品も複数出ています。デジタルの方は新旧取り混ぜて、ということになりそうです。まだ現役でもあるので、来日の機会を待ちたいです(貫禄はついてるでしょうが)。