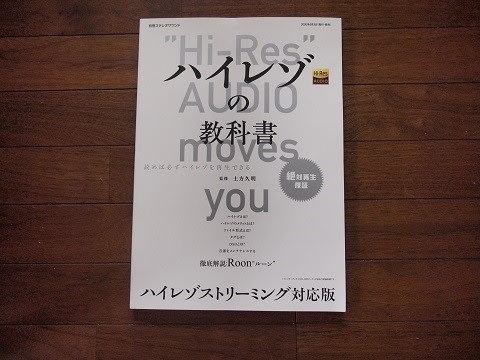

お借りしていたコントロールPCですが、そのまま正規に居座ることとなりました。モバイルモニターを導入した段階で、ある意味既定路線だったわけですが、これでPC3台体制(MFPC×2+Diretta Target PC)となりました。1音1音の座りが良くなる印象です。音については、次回以降に整理して報告したいと思います。話題は変わって、最近購入した本の中から音楽、オーディオに関わるものを紹介します。在宅勤務で浮いた時間は散歩、オーディオ、読書に当てています。新しい様式になって以降、確かに本の購入ペースは上がっています。

ステレオサウンドを毎号のように購入しなくなってから、どれくらい経過するでしょうか。ある程度システムの骨格が固まり、音の好みが固まってくると、機器への目移りも薄れてきます。柳沢さんの連載記事も、必然的に読む機会が無かったのですが、それを纏めている単行本が出ているとは知りませんでした。オーディオマニアとして柳沢さんがどんな過程で音を作られてきたいるのか、読んでみようと思った次第です。オームさん(瀬川さんのことです)との出会い、ステレオサウンド創刊当たりまで読みました。一気に読まず・・・が私の読み方です。

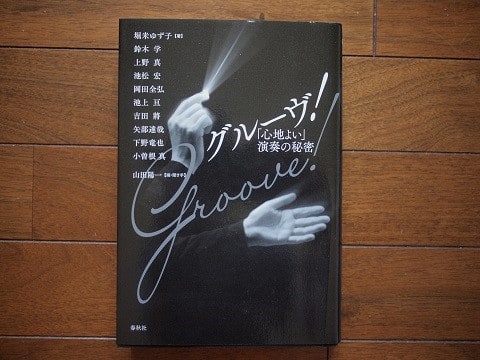

こちらは新聞の書評で知りました。グルーヴ感溢れる・・・とはよく聞きますが、一体グルーヴとは何なのか、今一つ、分かっているようで、いないような所があります。オーディオ評論でもグルーヴという言葉を目にします。システムに依存してグルーヴ感が出る、出ないとなるのであれば、気になるところです。面白いのがクラシックに焦点を当てている点です。ジャズ、ロック、民族音楽等におけるグルーヴを扱った前編が上梓されているようですが、まずはクラシック編から入ることにしました。

どの時代の音楽が輝ていたか?この答えは人それぞれですし、正解も無いでしょう。若かりし頃(要は青春時代)に聴いた音楽の影響力は大きく、多くの人が、その時代を「輝いていた」と言うのは自然だと思います。今現在の音楽もきっと、(現在の若者がオジサン・オバサンになったら)そのように受け止められることでしょう。ここに紹介されている洋楽・邦楽はいずれも馴染みのものばかり。時代と音楽がシンクロして、やっぱり輝いていたなぁ、と。久々に、浜田省吾の「風を感じて」を聴きました。

またまた買ってしまった、レコード・コレクターズのシティ・ポップス企画。今度はアルバムではなく、80年代の楽曲にフォーカスしてのランキングです。アーティスト別の得票上位は、山下達郎、ユーミン、大滝詠一、吉田美奈子、竹内まりや、です。ユーミン孤軍奮闘といった感じですが、70年代のユーミンの作品には、バックコーラスで山下達郎、吉田美奈子も参加していました。シティ・ポップス≒達郎の構図が見えなくもありません。前記事でも書いていますが、私の中では70年代後半がシティ・ポップス最強期です。

ご存じの通り、今年はベートーヴェンの生誕250年です。コロナ禍が無ければ、あちらこちらで、纏わるイベントが開かれていたことでしょう。オーディオで聴くピアノ・ソナタは、ピリスが弾く作品が多いのですが、ピリスにはベートーヴェンの作品が多くありません。ベートーヴェンのピアノ・ソナタはどうしてもライブ(ツィメルマン、児玉麻里)の印象が強いです。秋の夜長は、オーディオでも聴きこんでみるつもりです。差し当たってケンプ、ブゼルキン、レンデル、リヒテル、内田光子あたりをイメージしていますが、本書で予習したいと思います。

番外編です。アマゾンで新品が無く、中古での購入となりました。中野翠さんのお名前は、雑誌等で知っていましたが、エッセイ本を読むのは初めてです。タイトルにある、あの頃とは、ちょうど私が生まれた頃で、ギャップは約20年あります。早大闘争、吉永小百合、ビートルズ来日・・・の頃です。ステレオサウンド創刊(66年)も、同じ時期です。当時は高度成長期ですが、私の中では60年代は全てモノクロのイメージです。中野さんの軽快な文体から、果たしてどんな色が見えて来るでしょうか?

以上、つらつらと紹介してきました。一冊を一気に読むのではなく、パラレルに読むのが、自分には合っているようです。外山滋比古さんの「知的創造のヒント」(父親の本棚から失敬)に、「本は面白い所で読みさす」というのがありました。一気に読まずに、少し考える時間を持つ、わけですね。このフレーズを知ったのは、四半世紀より前ですが、何故か習慣化しています。中には読みさして、それきりもありますが、それも含めての、本との出会い、付き合いです。流石に音楽はサビの前では止めたくありませんね(笑)。