いよいよゴールデンウィークが始まりました。悪戦苦闘してVoyage MPDを導入したのが昨年の連休ですから、月日の経つホント早いですね。Voyage はその後トラブルもなく使えています。さて、天気にも恵まれた連休初日、アナログ一式の支払いを無事済ませました。新緑が眩しかったです。今年のGWのテーマは勿論アナログです。例年に輪にかけて早く過ぎ去る9連休となりそうです。

出荷を待つ機器群です。今回はフォノイコライザー、カートリッジ、ラック他を併せて購入しています。家にセットしたところでいずれ紹介します。見る方が見れば判りますね。

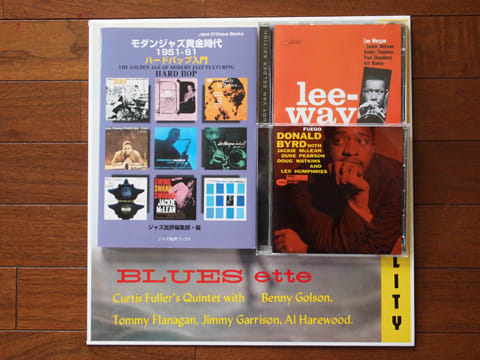

その後は例によって神保町散策です。神保町やお茶の水界隈は私にとって本棚もしくはCD/レコード棚のような街です。フラフラと中古のCDやレコード、そして古書を探す時間は、ある意味贅沢な時間といえるでしょう。丁度発売日だったPCオーディオfanも購入しました。NetAudio誌はオーディオ系の棚に置いてあるのに、PCオーディオfanはPC系に置かれていたので探すの苦労しました。三省堂ではPCオーディオfan見つけられませんでしたし。世間からすればニッチな世界なのでしょう。

家に帰ると、日本ハムの稲葉選手の2000本安打の嬉しいニュース。宮本選手も2000本目前ですし、往年のヤクルトファンとしては励みになります。2000本はあくまで結果で、到達するまでのプロセスが大事なことは言うまでもありません。オーディオも後で振り返った時に2000本だったと思えればいいですね。

出荷を待つ機器群です。今回はフォノイコライザー、カートリッジ、ラック他を併せて購入しています。家にセットしたところでいずれ紹介します。見る方が見れば判りますね。

その後は例によって神保町散策です。神保町やお茶の水界隈は私にとって本棚もしくはCD/レコード棚のような街です。フラフラと中古のCDやレコード、そして古書を探す時間は、ある意味贅沢な時間といえるでしょう。丁度発売日だったPCオーディオfanも購入しました。NetAudio誌はオーディオ系の棚に置いてあるのに、PCオーディオfanはPC系に置かれていたので探すの苦労しました。三省堂ではPCオーディオfan見つけられませんでしたし。世間からすればニッチな世界なのでしょう。

家に帰ると、日本ハムの稲葉選手の2000本安打の嬉しいニュース。宮本選手も2000本目前ですし、往年のヤクルトファンとしては励みになります。2000本はあくまで結果で、到達するまでのプロセスが大事なことは言うまでもありません。オーディオも後で振り返った時に2000本だったと思えればいいですね。