4連休の最終日となった23日(22日は有給休暇)は、インターナショナルオーディオショウとPhilewebコミュニティ・ミーティングinTokyoでした。直前の登山で実は体はパンパンに張っていて、特に階段の上り降りが結構辛かったです。表向きは涼しい顔してました。今年のオーディショウは例年より早く、9月開催でした。さらに変則的な日程で、休日を含んでいるとはいえウィークデー開催です。秋分の日に人が集中するのは容易に想像できました。ミーティングでも皆さんから、ブースに入っても黒山の人だかり、といった話を聞きました。オーディオ熱による混雑だったらいいのですが。

静岡方面から矢切亭主人さんとカイさんが東京に出てこられました。ご主人さんは先週オーディオ交流に続いての箱根超えです。カイさんとは今回が初顔合わせです。時間をとってオフ会をという話もありましたが、横浜北部と有楽町を絡めると時間的に厳しくなります。オフ会も中途半端になることから別途設定とさせていただきました。ショウに向かう前に、お二人とフォーラム内のレストラン「宝」にて昼食です。過去のオーディオショウでも、ここか隣のイタリアンで、集めたカタログ眺めながらお昼をとりました。この日は主人さんと同じく、鯖の桜干し膳を選びました。

数年前まではプログラム片手に、忙しくブースを回っていましたが、17:00の再集合までゆるりと回ってきました。毎年足を運んでいるのがユキムのブースです。自然光溢れる部屋での、和田さんとバラカンさんの音楽談義を楽しみにしています。開始30分前には席は埋まっていましたが、例年立ち見ですので想定内です。和田さんは直前の講演が終わってから合流するので、バラカンさんはそれを見越して勝手に音楽をかけ始めます。これもいつものパターンです。今回聴いた中では、和歌山の遅咲きギタリスト、濱口祐自さんのアコースティックギターに浸ってしまいました。

ウィーンアコースティックスのLISZTは、今年リリースされたこともあって出番は多かったようです。角田さんの講演に合わせて、やはり30分前からブース入りしてセンターを確保です。1時間枠全て、LISZTで聴けたのはよかったのですが、部屋の音響は今一つでした。4月の試聴の印象があるので評価は変わりません。価格もそうですが、SP導入の前にやるべきことが、複数浮かんでおり直ぐに触手は動きません。同社は商品の息が長いので、その点助かります。郡山のヒデさん経由で紹介いただいたナスペックの水次さんに挨拶してブースを後にしました。

その他気になった製品から。Octave はプリで定評のあったHP500SEの後継として、HP700を投入してきました。個人的にはプリよりはプリメインの進展が気になるところです。V80はリリース後かなりの年数が経過しました。

NAGRAのUSB DACです。値段はともかく音は聴きたかった1台です。

アキュフェーズの新製品DC-37です。USB入力についてはこれまでオプションのボードで対応してきたアキュフェーズでしたが、遂に単体DACを出してきました。AIT DACでも使われているDACチップES9018を使用している点でも着目しています。オーディオメーカーとガレージメーカーの音の違い、とても気になります。

心配された台風の動きは遅く、23日は晴天となりました。移ろう日差しを横目に回るべき個所は回りました。人聞きですがアナログは多くのブースで取り上げられていたようです。若い方がアナログに関心あるなんて話題もありましたが、一過性でなければいいですね。受付のフロアではオーディオ系出版社の展示もありました。この写真では奥のステレオサウンドのブースが込んでいます。リマスタリングされた松田聖子のSACDが呼び水になったのかも知れません。矢切亭主人さんは東京土産?に『風立ちぬ』をゲットしていました。

17:00に再び矢切亭主人さん、カイさんと合流し、ミーティング会場の日比谷Barへ向かいました。少し早く着いたのですが、お店の好意で先に入れていただきました。そのうち三々五々、皆さん登場です。交通事情で遅れたミュルさんを除いて、1次会は12名参加となりました。私は半分ほどの方と初対面でした。オーディオや音楽、それにショウの話題でつながるので、そのような感覚は直ぐになくなります。自己紹介タイムも適度に突っ込みが入り盛り上がってよかったです。来年のショウは金曜日‐日曜日開催だそうです。ミーティングの設定もしやすくなりますね。

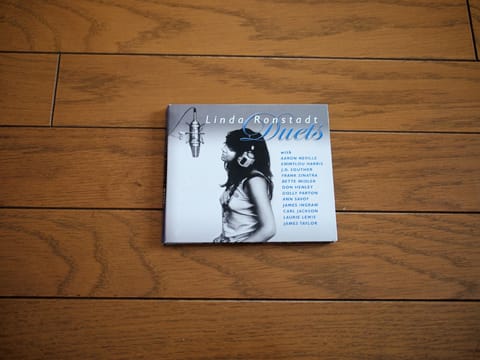

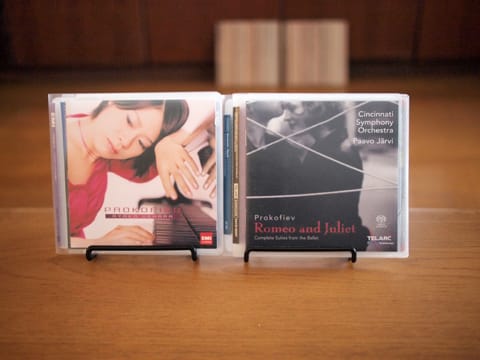

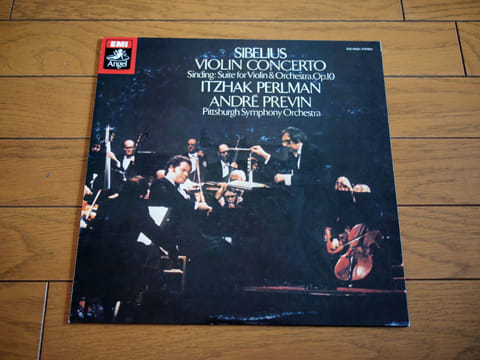

ミュルさんとも21:00に有楽町駅で合流できました。2次会メンバーは何故かはぐれて、2グループに別れてしまったようです。線路脇の海賊という居酒屋で、KYLYN(キリン)さん、いたちょうさんと、私で、ずっとお若いミュルさんを囲んで音楽、オーディオの話を続けました。この趣味、年齢が上の方と接する機会が多くなりがちですが、若い方との接点も大事にしたいですね。おじさん3人が酔っぱらってお薦めの音楽を紹介しましたが、すみません、お二人の推薦の曲の記憶が・・・。

静岡方面から矢切亭主人さんとカイさんが東京に出てこられました。ご主人さんは先週オーディオ交流に続いての箱根超えです。カイさんとは今回が初顔合わせです。時間をとってオフ会をという話もありましたが、横浜北部と有楽町を絡めると時間的に厳しくなります。オフ会も中途半端になることから別途設定とさせていただきました。ショウに向かう前に、お二人とフォーラム内のレストラン「宝」にて昼食です。過去のオーディオショウでも、ここか隣のイタリアンで、集めたカタログ眺めながらお昼をとりました。この日は主人さんと同じく、鯖の桜干し膳を選びました。

数年前まではプログラム片手に、忙しくブースを回っていましたが、17:00の再集合までゆるりと回ってきました。毎年足を運んでいるのがユキムのブースです。自然光溢れる部屋での、和田さんとバラカンさんの音楽談義を楽しみにしています。開始30分前には席は埋まっていましたが、例年立ち見ですので想定内です。和田さんは直前の講演が終わってから合流するので、バラカンさんはそれを見越して勝手に音楽をかけ始めます。これもいつものパターンです。今回聴いた中では、和歌山の遅咲きギタリスト、濱口祐自さんのアコースティックギターに浸ってしまいました。

ウィーンアコースティックスのLISZTは、今年リリースされたこともあって出番は多かったようです。角田さんの講演に合わせて、やはり30分前からブース入りしてセンターを確保です。1時間枠全て、LISZTで聴けたのはよかったのですが、部屋の音響は今一つでした。4月の試聴の印象があるので評価は変わりません。価格もそうですが、SP導入の前にやるべきことが、複数浮かんでおり直ぐに触手は動きません。同社は商品の息が長いので、その点助かります。郡山のヒデさん経由で紹介いただいたナスペックの水次さんに挨拶してブースを後にしました。

その他気になった製品から。Octave はプリで定評のあったHP500SEの後継として、HP700を投入してきました。個人的にはプリよりはプリメインの進展が気になるところです。V80はリリース後かなりの年数が経過しました。

NAGRAのUSB DACです。値段はともかく音は聴きたかった1台です。

アキュフェーズの新製品DC-37です。USB入力についてはこれまでオプションのボードで対応してきたアキュフェーズでしたが、遂に単体DACを出してきました。AIT DACでも使われているDACチップES9018を使用している点でも着目しています。オーディオメーカーとガレージメーカーの音の違い、とても気になります。

心配された台風の動きは遅く、23日は晴天となりました。移ろう日差しを横目に回るべき個所は回りました。人聞きですがアナログは多くのブースで取り上げられていたようです。若い方がアナログに関心あるなんて話題もありましたが、一過性でなければいいですね。受付のフロアではオーディオ系出版社の展示もありました。この写真では奥のステレオサウンドのブースが込んでいます。リマスタリングされた松田聖子のSACDが呼び水になったのかも知れません。矢切亭主人さんは東京土産?に『風立ちぬ』をゲットしていました。

17:00に再び矢切亭主人さん、カイさんと合流し、ミーティング会場の日比谷Barへ向かいました。少し早く着いたのですが、お店の好意で先に入れていただきました。そのうち三々五々、皆さん登場です。交通事情で遅れたミュルさんを除いて、1次会は12名参加となりました。私は半分ほどの方と初対面でした。オーディオや音楽、それにショウの話題でつながるので、そのような感覚は直ぐになくなります。自己紹介タイムも適度に突っ込みが入り盛り上がってよかったです。来年のショウは金曜日‐日曜日開催だそうです。ミーティングの設定もしやすくなりますね。

ミュルさんとも21:00に有楽町駅で合流できました。2次会メンバーは何故かはぐれて、2グループに別れてしまったようです。線路脇の海賊という居酒屋で、KYLYN(キリン)さん、いたちょうさんと、私で、ずっとお若いミュルさんを囲んで音楽、オーディオの話を続けました。この趣味、年齢が上の方と接する機会が多くなりがちですが、若い方との接点も大事にしたいですね。おじさん3人が酔っぱらってお薦めの音楽を紹介しましたが、すみません、お二人の推薦の曲の記憶が・・・。

SP

SP