先日の皆既月食は各地で見られたようですね。私も関西から赤い月を楽しみました。今回は久々に音楽の記事です。The Beatlesのメロディーメーカーが、Paul McCartneyであることに異論はないと思います。かつてラジオを通じて耳にした美しいメロディーは、たいていPaul作曲です。「And I Love Her」「Girl」「Yesterday」「Michelle」「Penny Lane」 ・・・どれも私の好みですが、とりわけ「Here, there and everywhere」はカヴァー作品含めて楽しんでいる一曲です。先日のPhilewebミーティングの2次会でも酔った勢いで若いミュルさんに推薦してしまいました。

まずは原曲からです。メロディも詞もとても優しい曲です。Diana Rossの「Theme from Mahogany」を聴くと、どうしても「Here, There And Everywhere」のパクリではないかと思ってしまいます(笑)。サイケ路線の始まった『REVOLVER』の中で、この正当なバラードだけが浮いている気がしないでもないです。メインのPaulのヴォーカルの声が左右に広がり、部屋を満たす様はオーディオと楽曲のコラボレーション。至福の2分半です。中央に定位しないのは、一人二十唱の応用でしょうね。『REVOLVER』は専らアナログで聴いています。96kHz/24bit音源のリリースまでデジタルは待ちます(いつになるでしょう)。

70年代に活躍した混成コーラスグループのThe singers unlimitedのアルバム『A Capella』です。多重録音が繰り出すサウンドは独特の空気感があります。「Here, there and everywhere」の他、「Michelle」「Fool on the Hill」がThe Beatlesの曲からピックアップされています。お世話になっているダイナミックオーディオのSさんの試聴会でこのアルバムを知りました。渋めのレコードを紹介してもらえるので試聴というより鑑賞という意識で参加しています。最近は開催頻度が下がっているかも知れません。オクターブやウィーンアコースティクスの新製品も出てますし、企画を期待しているのですが。

米国カントリー系の女性ヴォーカルは個人的にツボになりつつありあます。どこまで広げるかの線引きはあるでしょうが、Alison Krauss、Sheryl Crow、Emmylou Harrisなどです。元々聴いているLinda RonstadtやKarla Bonoffも加わりますね。透明感のあるヴォーカルは、しっとりした楽曲やフォークギターとも相性がいいです。Emmylou Harrisの74年のアルバム『Elite Hotel』にも「Here, there and everywhere」が入っています。音が割れ気味な個所がありますが、カヴァーの中では一番気に入っています。最近購入したLinda Ronstadtのデュエット集でもLinda&Emmylouの共演を楽しんでいます。

続いてロックギタリストCharのカヴァーです。2010年以降、Char自身のルーツを遡るシリーズ『TRADROCK』がリリースされています。ロックの3大ギタリストやJimi Hendrix、ギタリストではありませんがThe BeatlesやThe Venturesなど、若かりしCharが影響を受けたアーティストへのリスペクトを込めたカヴァー集です。個々に1枚づつアルバム化されています。「Here, there and everywhere」は、The Beatlesの盤ではなく、ライブ盤『TRADROCK Acoustic』に入っています。しっとりしつつも、音に太さがあります。ギターで語る、言葉でも語る・・・この人のウンチク聞きながらのライブは楽しいでしょうね。

ジャズは相変わらず管楽器志向ですが、先日のmerryさんの来訪時に『Waltz For Debby』から「My Foolish Heart」をかけて、ピアノトリオの面白さを再認識した次第です。あまり凝り固まっていても仕方ないですね。99年の木住野佳子の作品『You are so beautiful』です。Evansがかつて取り上げて作品と他の作品では、温度感が違います。前者はアグレッシブな一面があって本家との対比も一興です。後者の「Here, there and everywhere」やJobimの「O Grande Amor」は癒し系で、都心のホテルの夜のラウンジにぴったりです。現在も幅を広げながらライブ活動されてますので機会をうかがっています。

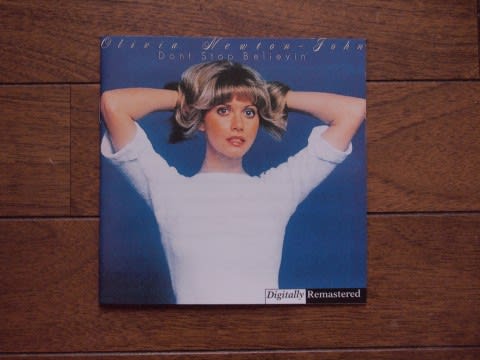

最後は番外編です。この方たちもカヴァーしていました。77年のアルバム『キャンディーズ1 1/2〜やさしい悪魔〜』に、「Here, there and everywhere」が収められています。2枚組ただしサイドCまでの珍しい構成です。レコードを入手して、表題の1 1/2の意味が分かりました。B面は洋楽のカヴァー集になっていて、他にOlivia Newton-JohnやJanis Ianの作品が取り上げられています。上で紹介したカヴァーに比べると、一番原曲に忠実です。ピンクレディーもアルバムでは洋楽カヴァーをしていました。こういった試みは70年代という時代(の雰囲気)を反映していたのでしょうね。

他にYoutubeで見たのは、Olivia Newton-John、Celine Dion、井上陽水など。ジャンルを超えて幅広くカヴァーされていますね。この曲なら弦楽器系のクラシックも合うと思います。